|

|

昭和12年、雪谷南部町会の設立

雪谷南部町は現在の南雪谷全域で、設立役員が並ぶ。前列中央が初代町会長・宮崎彦太郎さん。

右端の「国旗」と書いたものは国旗が入った桐箱。この年、12年は日中戦争(支那事変)が勃発、国家総動員法が成立した年。国を挙げて戦争体制が強化されていきましたが、写真の“桐箱の国旗”が当時の社会情勢を表しています。

提供:横沢種苗(南雪谷2丁目)

|

|

昭和20年、東雪谷3丁目主婦の防災訓練のとき

戦争は日中戦争から太平洋戦争に拡大。日本の統治下だったサイパン島は陥落、同島に集結したB29が連日飛来し爆撃に晒される羽目に。男性は招集され、家庭に残った主婦が地域と家族を守るためバケツリレーなどの防災訓練を行ないました。

提供:下川伸子さん(東雪谷3丁目)

|

|

|

|

昭和22年、ウナギがたくさんいた呑川と谷中橋

提供:川合慎治さん(東雪谷3丁目)

左後方が谷中橋。その橋の右後方に見える屋根が久保田瓦工場。橋際には竹川という馬力屋があり、馬10頭がいつも桜の木につながれていました。

澄んだ呑川にはフナ、コイ、ウナギ、クチボソ、ハヤなどいろんな魚がスイスイ泳いでいました。当時の呑川について地元の直井勝太郎さんはこう話します。

「土用の丑の日が近づくと、上流で“毒流し”をやる。すると、たくさんのウナギが白い腹を川面に見せてプカプカ浮かぶんですよ。それを各人が家に持ち帰り、タライに水を入れて“毒吐き”をやるんです。見る見るうち、元気になって生き返るのさ。この日に限って、浮かんだウナギは、誰が捕ってもよい。もちろん、『毒流しの犯人は?』なんてケチなことは、お互いに聞かない風習になっているのさ」。

ふーん、なるほど……。これが、暗黙の公平な分配ということですね。

|

|

写真左の同じ場所の現在

後方が谷中橋です。

2013.4.4撮影:岩田忠利

|

|

|

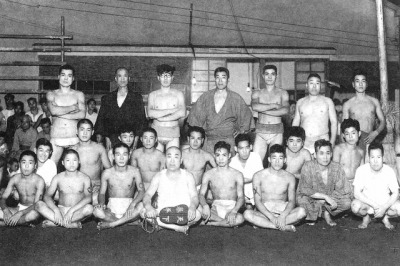

昭和26年夏、南雪谷の町内相撲大会の行司と力士

この当時雪谷デパートの隣は空き地でした。ここを利用して盆踊り大会など町内の各種催しが行なわれました。今回は、若者を集めて“雪谷大相撲夏場所”です。

提供:宮崎薬局(南雪谷2丁目)

|

|

昭和26年9月、雪谷八幡神社の大祭

渡御は希望ヶ丘商店街・伊勢屋酒店前で。

提供:川合慎治さん(東雪谷3丁目)

|

|

|

|

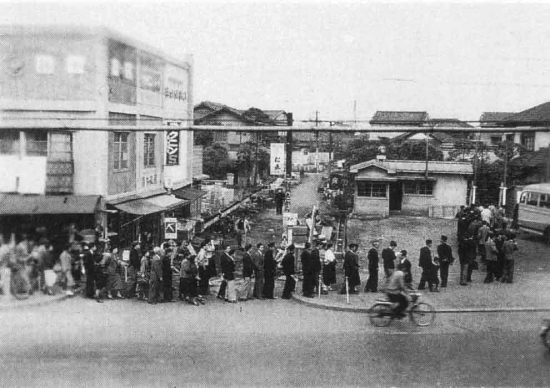

昭和30年、雪が谷大塚駅前のバス発着所

東急バスと都営バスの東京駅八重洲口行きの発着所です。中央の小屋は運転手の詰め所。その左の道は自由通りですが、まだ砂利道で、全線が開通していません。

提供:横沢種苗(南雪谷2丁目)

|

|

写真左の同じ場所の現在

中央が自由通り、奥沢・自由が丘経由で目黒通りに出ます。

2013.4.4撮影:岩田忠利 |

|

|

昭和30年6月、直井文二家のニンジンの出荷

右のトラックは、周辺の農家でいちばん早く購入したクロガネ3輪車。当時34万円といえば、さぞ大金でしょう。

提供:直井勝太郎さん(東雪谷5丁目)

|

|

昭和35年呑川と西の橋。右岸が南雪谷、左岸は東雪谷

右手の大屋根は雪谷小学校。後方が新幹線が走る品鶴線。

提供:川合慎治さん(東雪谷3丁目)

写真上と同方向を見た昭和60年9月

東亜燃料雪ヶ谷アパートから撮影

撮影:岩田忠利 |

|

|

|

|

昭和36年、雪谷八幡神社の節分祭で豆をまく大関・大鵬

左から2人目が大関の大鵬関。

提供:直井勝太郎さん(東雪谷5丁目)

|

昭和41年4月29日、横綱大鵬を迎えて「出世石」除幕式

前列に女優・山東昭子(元参議院議員)、歌手・花村菊江の顔も。

提供:直井勝太郎さん(東雪谷5丁目)

第48代横綱大鵬は「戦後最強の横綱」や「昭和の大横綱」と称されましたが、本年(平成25年=2013年)1月19日、慶應病院で他界、享年72歳でした。2月には日本政府が生前の功績に対し国民栄誉賞を故人に授与されました。

最近、もっとも感動したことは、去る2013年3月場所千秋楽のときのことです。全勝優勝した横綱白鵬が優勝インタビューで唐突にこう発言しました。「亡き大鵬さんにこの優勝を捧げ、黙祷したいと思います。皆さん、起立をお願いします」。観客が立ち上がり、1分間の黙祷を行なったのです。

|

|

横綱大鵬との出会い

夏休みの子供たちのために青少年育成対策として何かやろう」。神社役員の間でそんな意見が持ち上がった。

偶然、地元の責任役員の大北芳夫さんが二所関部屋後援会長であったことから、部屋の若い者をよぶことになった。

子供たちに稽古をつける色白の美少年

神社の境内に土俵をつくり、未来の関取たちが子供たちに稽古をつけた。

むき出しのご祝儀を手に「ゴッツァンデス」。その関取の玉子たちの中に、ひときわ色白で背の高い美少年がいた。聞けば序二段の「納屋幸喜」である。親方は「将来の横綱の器なんだ、こいつ」と自慢そうに紹介した。

のち、その言葉どおり納谷は、出世街道をまっしぐらに突っ走った。

節分祭に毎年参加する律儀さ

雪ケ谷八幡の節分祭の年男として初めて登場したのは、前頭の上位に昇進したとき。昭和35年2月のことである。大相撲史上、双葉山と並び最強の横綱と騒がれた横綱大鵬となったが、以来、毎年欠かさす節分祭には顔を出した。

大鵬は律義な男である。あるとき「横綱になれたのも八幡様のおかげです。せめて何か感謝の気持ちを」と申し出た。氏子役員相談の結果、不朽の横網の自筆と手形を石に刻むこととなった。

窓ガラスが割れそうな“大鵬人気”

雪ケ谷八幡神社の宮司・北川正保さんは、関脇・大関時代の〝大鵬フィーバー”ぶりをこう話す。

「社務所で大鵬関を囲み、慰労会をやっていると、周囲のガラス戸は人間の顔で外が見えない。戸がビシビシいって、いまにもガラスが割れそうなんです」。

人気のあるものの象徴として「巨人・大鵬・玉子焼き」といわれた時代は、その後であった。

|

|

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください