昭和11年下丸子駅東口から隣駅武蔵新田駅方面を望む

右の森が下丸子の「河原」と呼ぶ集落。後方の森は新田義興(よしおき)を祀った新田神社。中央松の木の向こうに“頓兵衛地蔵”があります。松の根元から右一帯が旧多摩川の流れの跡です。頓兵衛は、その旧多摩川の船頭でした。

武将・新田義貞の子、義興が多摩川を渡るとき、舟底にもぐった船頭・頓兵衛に栓を抜かれ、舟の中で自害する伝説は『太平記』をもとに語り継がれています。新田神社にはこの話が絵巻物となり保存され、都の文化財指定となっています。

提供:鎌田朝太郎さん(下丸子4丁目)

★以下、昔の写真は鎌田さん提供です。

|

|

写真左と同方向、下丸子駅東口からの現在

右手前に大田区民プラザがあり、武蔵新田駅方面の遠望きかず。

2013.3.27撮影:岩田忠利

★追伸

左記に登場の南北朝時代(1300年代)の人、新田義興の頃、多摩川は暴れ川で、その流れは現在の新田神社あたりまで蛇行していました。それが江戸時代から治水工事と埋め立てが始まり、現在の流れとなったようです。

|

|

昭和11年、一面が田畑の純農村の下丸子

中央の小川は現鵜の木1丁目の光明寺の池から流れ出る川。この地域を「川田」と呼んでいました。後方突き当りに頓兵衛地蔵があります。撮影の現在地は下丸子1-20-7 あたり。

|

|

昭和11年、下丸子の農家のたたずまい

左は松原稔家、右が中野延周家。昭和9年に現在の多摩川の築堤が16年の歳月を要して完成するまで、下丸子の農家は水害と闘う日々が続いていました。現在地は下丸子2−10−5あたり

。 |

|

昭和11年、三菱重工の正門から光明寺方面を望む

三菱重工の跡地は現在パークハウス多摩川になりましたが、上の写真では後方、踏切の先に光明寺の森が見えます。

|

|

写真左と同方向を望む現在(2013.4.1)

後方の踏切の先に光明寺境内の樹木が見えます。

撮影:岩田忠利

|

|

|

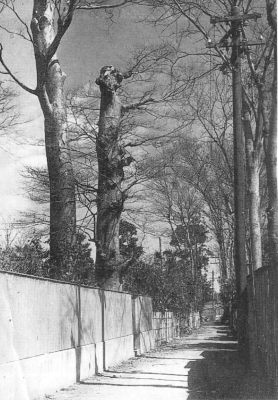

昭和11年、蓮光院の大ケヤキ2本(左)

その後、戦時下になり、住職は生活のためこのケヤキを材木屋に売りました。が、古木だったので幹は“空洞”、買った材木屋は大損だったとか。

|

|

写真左と同じ場所の現在(2013.3.27)

左は蓮光院。六所神社の鳥居前から撮影。

撮影:岩田忠利

|

|

昭和11年、ガス橋の上で煙草を吸う人

川崎の平間側から下丸子方面を望む。昭和6年開通のガス橋は2本のガス管が橋の左右にあり、人道はご覧のように幅1メートルほどの板敷き。最初はガス管だけを通す橋でしたが、住民の陳情で実現しました。

高度恐怖症の筆者なら下を見ただけで身がすくむ思い、とてもタバコを吸うどころの余裕がありませんが……。

|

|

写真左のガス橋を平間側から下丸子を望む現在

対岸は桜の名所「21世紀桜」がちょうど今、満開です。右上の高層ビルはキヤノン下丸子工場。

2013.4.1撮影:岩田忠利

|

|

昭和11年、ガス橋の下丸子際。現キヤノン工場付近

下丸子といえばキヤノンカメラの工場があることで有名ですが、昭和11年当時はまだ農村だったこの辺りではカメラを持っている人はほとんどいませんでした。

ここに写真提供の土地っ子、鎌田朝太郎さんは、昭和11年やっとの思いで上野のカメラ店でドイツ製カメラを買いました。それが、なんと月給25円の4カ月分、100円でした。新調のカメラで撮った写真を以上、紹介させていただきました。

|

|

写真左と同じ場所の現在(2013.4.1)

撮影:岩田忠利

|

|

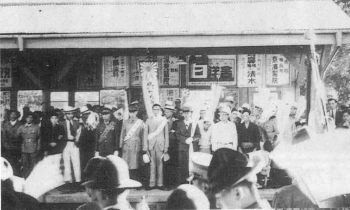

昭和12年8月、出征兵士が町内を回る

右が六所神社。出征兵士は六所神社で出征式を終え、下丸子4丁目の町内を一周して戦地へ赴きます。

|

|

|

昭和12年、下丸子駅ホームで出征兵士を送る

写真の兵士は無事帰還した地元の竹内茂次郎さん。

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください