|

|

昭和10年、西嶺町の河野隆治家前、六郷用水の洗い場

左手が六郷用水の流れ、右手の小川は東調布第一小学校あたりの高台からの湧水の流れ。その合流地点にはコイやフナが泳ぎ、シジミもとれました。収穫した野菜の洗い場としても重要な場所でした。

河野家は右上の小川に架かる橋を渡った竹薮の中にありました。

提供:河野昭吉さん(西嶺町)

|

|

写真左の場所、現在(2013.3.26)

左の木の下が洗い場だった場所。左手の六郷用水は地下を流れる、いわゆる暗渠に、右の小川だった所は歩道になりました。 当時を物語るのは、写真右手の“西向き地蔵”だけです。この地域には地元を東西南北から守る“庚申地蔵”が今でも4体4地区に残っています。

撮影:岩田忠利

|

|

昭和18年、防空壕を掘った沼部の主婦たち

太平洋戦争が激化してきた昭和18年には男性は未成年者でも家族持ちでも召集令状、いわゆる赤紙がきて戦地へ引っ張り出されました。家庭に残る男は子どもと老人だけ。銃後を守る沼部の主婦の皆さん、ついに家族を守るためスコップを手に硬い赤土の土手と格闘して防空壕掘りに挑戦!

今なら世界で強い女子スポーツ界、なでしこジャパンや高梨サラちゃん・浅田真央ちゃん・宮里藍ちゃん。いつの時代でも日本の女性は強かった〜。

提供:清水き一さん(田園調布本町。大勝工務店)

|

|

昭和25年8月、戦後復活3回目の浅間神社祭礼

沼部駅前の多摩堤通りを練り歩く神輿。担ぐのは田園調布本町と田園調布南町の若者。店から顔を出す「うなぎ浜蝶」の初代の姿が……。

提供酒井千里さん(田園調布本町)

|

|

|

|

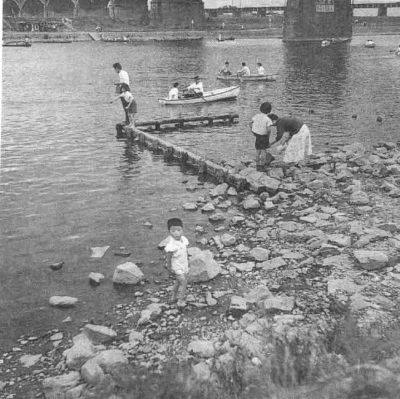

昭和32年、10円で渡れる往年の丸子の渡し

かつての丸子の渡船場跡にご覧のような桟橋をつくり、川崎側まで片道10円のレジャー用渡し舟。後方は丸子橋の橋脚です。

提供:山本専之助さん(田園調布本町。調布興業社)

|

|

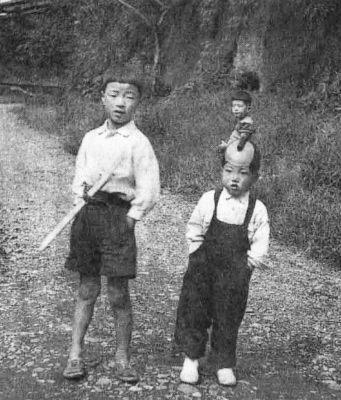

昭和32年、左上の防空壕から若サムライ、登場!

おかげさまで、平和な世の中になりました〜。

提供:山本専之助さん(田園調布本町。調布興業社)

|

|

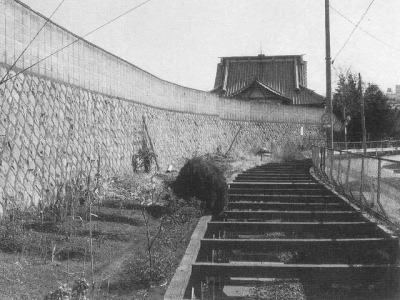

昭和55年、東光院西隣、改修前の六郷用水

提供:ひまわりカメラ(田園調布本町)

六郷領(現大田区)は江戸時代、多摩川沿岸にありながら灌漑用水に悩んでいました。そこで川崎の代官小泉次太夫は測量に2年、工事に12年を要して狛江市和泉から多摩川の水を引き、総延長24キロ、沿岸50カ村の田畑を潤す六郷用水を慶長14年(1611)に完成させました。

しかし戦後の産業構造の大変革で東京から水田が消え、多摩川の取水口を塞ぎました。そのため用水の水は停滞、ドブ川と化し悪臭を放ち、蚊の温床となりました。

|

|

写真左と同じ場所、同方向の現在(2013.3.26)

田中定完町内会長(密蔵院住職)らの住民運動によって昭和58年、ドブ川だった六郷用水が生まれ変わりました。約400メートルの区間、清流に鯉が群れをなして泳き、春は桜の名所となる憩いの場、親水公園になったのです。

写真左に見える東光院の屋根は、後方の竹の裏にかすかに写るライトブル−がそうです。

撮影:岩田忠利

|

|

多才なイケメン、福山雅治の歌「桜坂」をご存じ?

♪君をずっと幸せに 風にそっと歌うよ 愛は今も愛のままで

揺れる木漏れ日薫る桜坂 悲しみに似た薄紅色

彼の作詞・作曲のこの歌は平成12年(2000)4月に発売され、ヒットしました。福山雅治なんて知らないという人は、NHK大河ドラマ『龍馬伝』の主役・坂本龍馬に扮した俳優といえば、お分かりでしょう。

それにしても、長崎出身の彼が沼部の桜坂を、なぜ歌詞の舞台に選んだのでしょう? 彼は写真家でもあり、活動休止中は全国各地を撮り歩いているそうで「温かみのある、しっとりした町が好き」とかで、鳥取県境港市を第二の故郷と公言しているほどです。作詞家、作曲家、歌手、写真家の彼が沼部を気に入ったなら沼部の皆さんにとって本当に光栄なことですね。

撮影:岩田忠利

|

|

写真左のすぐそばに奇妙な坂「おいと坂」(?)

この変わった名前の坂にある道標。シャッターを押した後、側面に何か書いてあるのに気づきました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜〜

大田区史によれば「下沼部にある。伝えるところによれば北条時頼行脚して中原に来た。病を得て難治であった。井戸水があって使ったところ、程なく全治した。この井戸は沼部に一つ、中原に一つあった。後、中原の井戸を沼部に移し雌井(めい)、雄井(おい)と称した。おいと坂は即ち雄井坂のことであろう」と記している。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「中原の井戸を沼部に移し」とありますが、井戸を移すこと自体がマユツバの話。北条時頼ば鎌倉時代の人物。当時「中原」といえば現在の多摩川の対岸、川崎市中原区のことではなく「中原街道」の名前の由来となった現在の平塚市中原を差します。

まぁ、700年以上昔のこと、詮索するのはこの辺で。

撮影:岩田忠利

|

|

すぐ近くに初物、発見! ジャバラ(足踏み水車)

「おいと坂」から50メートルほど坂を下ると、東光院というお寺のきわ、六郷用水の中に写真のジャバラ(足踏み水車)が……。

これは水田に水が必要なとき、足で踏んで羽根を回転させ、田んぼに用水の水を揚げる水車だそうです。現物はもっと大きく、これは1メートルほどの模型です。

撮影:岩田忠利

|

|

「東京の名湧水57選」(?)

23年前、本誌で「多摩川リバーサイド」特集号の取材で沼部へ日参したとき、この湧き水は勢いよくコンコンと湧き出ていましたので、“再会”を楽しみしていました。が、今は周囲の造りこそ大げさに立派になりましたが、湧水の形跡が見られず、がっかり。 以前は数本の低木と雑草に囲まれた、自然のままの50センチほどの滝つぼ状の泉でしたのに。

撮影:岩田忠利

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください