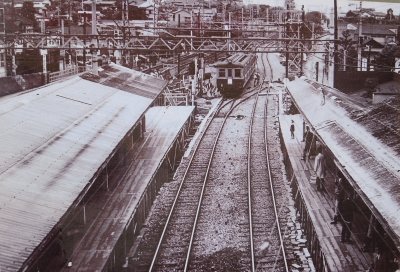

昭和28年4月、田園調布駅付近を走る目蒲線の電車

提供:東急電鉄 |

|

昭和34年渋谷駅前から田園調布行きのバス路線開設

提供:東急電鉄 |

|

昭和28年、西守稲荷講中が戦後初の町内神輿を新調

提供:山田義男さん(田園調布1丁目) |

|

写真左の神輿を新調した1丁目の町内、祭礼当日

昭和28年夏、浅間神社の祭り当日の西守稲荷通り。どの家にも祭り提灯が掲げられ、町内の人たちの仕草からも祭りムードが伝わってきます。

提供」山田義男さん(田園調布1丁目)

|

|

昭和35年、“開かずの踏切”を渡る田園調布小の児童

この踏切は、東横線と目蒲線の電車が絶えず通る“開かずの踏切”で有名でした。とくに朝は電車の本数も多く、遮断機の前は通勤通学者で黒山のようになります。某弁護士の踏切事故死などがあり、東西口の往来は田園調布の長年の地域問題になっていました。

それが、昭和39年にようやく地下道が完成し解決しました。

提供:山口知明さん(田園調布3丁目)

|

|

電車は地下を走る写真左の現在地

2013.3.21撮影:岩田忠利

|

|

昭和40年、目蒲線ホームに入る電車

提供:東急電鉄

|

|

平成2年8月、横断幕「田園調布駅舎お別れの集い」

8月26日当日は地元主婦の皆さんのコーラスや商店街主催の餅つきなどのイベントがあり、約2500の人たちが大正12年開業以来67年間親しんできた田園調布のシンボル、駅舎との別れを惜しみました。

提供:上井 徹さん(田園調布5丁目) |

|

「田園調布育ての親」は高潔で愉快な文化人

|

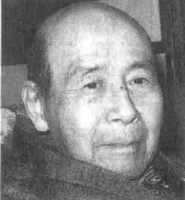

90歳の渋沢秀雄さん

1991.10.25撮影:岩田忠利 |

|

本誌「とうよこ沿線」で3度目の田園調布特集号を平成3年11月に出すため、渋沢秀雄さんの顔写真の撮影にお宅にうかがいました。開口一番、「こんな年寄りの顔を撮って、その写真機、機嫌が悪くなりませんか」。そう言いながら撮らせていただいたのが左の写真。御年、90歳とのことでした。晩年の渋沢秀雄さんにお会いしたのは二度目でしたが、じつに気さくな人でした。 あれほど偉大な父親の御曹司で、ご自分も各種会社の役員・随筆家・画家と多芸多才な人なのに。

“夫婦共遊び”の家元

渋沢さんと正副会長のコンビを組んで田園調布会を運営してきた山口知明さんは、その横顔をこう話されました。

「渋沢さんは随筆家としての自分を称して『牛みたいな人間だ』と言っていました。『昔のことを何度も繰り返し書いては、それで食べているんだから』と。

奥様が小唄のお師匠さんであったことから、自分でも長唄・小唄・清元など邦楽全般をたしなまれる。あるとき私がお宅にうかがったら、奥様の三味線に合わせて小唄を歌っていて、私の顔を見るなり、『わが家は“夫婦共遊び”、その家元だよ』と笑う。“夫婦共稼ぎ”とは、よく言いますけどねえ。

金銭に淡白な人

多才な方で、油絵を描いては銀座あたりで展覧会をよくやりました。すると信者みたいな方がたくさん見に来て、すぐ売り切れちゃうんですね。その売り上げをあの“画伯”はいろんな所に寄付しちゃうんです。福祉事務所とか町会とかに。

俳句も達者で、田園調布の家は「渋亭」という茶室にし、徳川無声・久保田万太郎・藤原義江・小絲源太郎ら有名文化人を集めては句会を開いたり……。

徒然草の一節を朗々と述べたりする記憶力抜群の人でもありました。なのに、こと金銭に関しては、まるっきし記憶喪失症みたいになる人でしたね。「あの税金、以前あなたはお払いになったんでは?」と僕が聞くと『催促がきたから、払ってきたよ』という。最初の領収書をポケットに入れたまま、忘れちゃってるんです。財産家の渋沢家のこと、それも大変多額な税金を二度も払ってる。本当に金銭には淡白な人でした」

こうした渋沢秀雄さんのような高潔で愉快な文化人が中心となり、田園調布の町づくりはその輪を着実に拡げていきました。そこには何か若草のような柔軟さと初々しさが感じられます。

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください