|

目蒲線開通と目黒競馬場の思い出

目蒲線が最初に開通したのは、目黒~洗足池間で私が小学校1年生のときでした。

開通当日は花火が打上げられ、花火と一緒に落ちてくる景品を拾いに武蔵小山駅周辺の原っぱを駆け回ったのを覚えています。家から歩いて7,8分のあの辺は畑が少々、あとは一面の原っぱでした。

子供時代の遊びといえばトンボ捕りやカブト虫などの昆虫捕り。それと立会川での川遊びと魚捕り、あの川にはフナやタナゴなどがたくさんいましたね。林業試験場は茨の木で囲まれ、中には入れませんでした。

目黒競馬場の周囲もこの茨の木で、このトゲのある痛い木の間に首を突っ込んで“競馬”というものを覗いて見たものでした。

林試の森と目黒不動の裏一帯が、「第1回日本ダービー開催」を誇る目黒競馬場の敷地でした。あれは昭和8年に府中に移転するまで、あそこにありましたね。当時の競馬は、庶民では入場券も馬券も買えなかったのです。しかも正装でなければ入場もできない。羽織袴かシルクハットに背広姿で。今のような庶民的な娯楽ではなかったのです。ましてや、地元の子どもには全然関係ない施設でしたね。

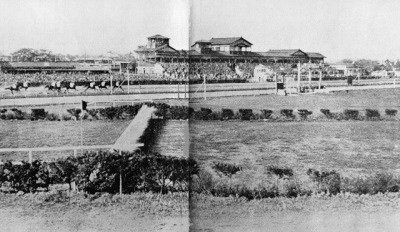

昭和7年、目黒競馬場で第1回日本ダービー開催

目黒競馬場は、明治40年(1907)に日本競馬会によって開設されました。が、周囲の宅地化による地価高騰とそれによる競走馬の飲み水確保が難しくなったこと、広さ6万坪は競馬場として限界ということで、昭和8年府中に新設の東京競馬場に移転しました。

東京競馬場の伝統レース「目黒記念」は、目黒競馬場の名を後世に残すために昭和7年に創設されました。

写真と資料:碑衾町誌 |

|

“近くて遠い”学校、府立八中

旧制中学枚は武蔵小山西口駅前に府立八中(現小山台高校)がありました。でも、城南地区を代表する名門校で私なんか足元にも及ばない難関でしたね。友達も一人も入れませんでした。普通の学校では入学者は一人か二人、私の時代には碑小学校からは一人も入れませんでしたねえ。府立八中は〝近くて遠い〟学校でしたよ。

私は泉岳寺(港区)の高輪中学へ入りました。あの府立八中の裏を通って五反田へ出て泉岳寺まで、毎日1時間半から2時間かけて5年問、歩いて通学しました。

苗字が2つだけ。わが家も山本から安藤に改名

この地域は野菜栽培を唯一の収入源とした純農村地帯でした。夏はナス、キュウリ。冬はネギ、小松菜など。

主食はほとんど陸稲(おかぼ)です。水田は非常に少なく、田んぼは現在のサレジオ教会のあたりと清水池の西側に少々あった程度。食糧は自給自足で他から買うことはしなかったですね。

この向原部落が隣接の鷹番・三谷・本郷・門前などの部落と異なっでいた点は、〝安藤″姓が16軒、〝島″姓が5軒で2つの姓の家しか全く無かったということですね。安藤姓16軒のうち1軒だけが牧場をやっていて、あとはみな自作農。

総本家は安藤正文さんの家といわれていますが、ただ一軒私の家だけが品川から移り住んだ〝山本〟姓の家でした。ところが、「この辺はみーんな安藤だから、仲良くやっていくためにも改名したらどうか」と勧められ、先祖が安藤姓にしたんですね。

震災後は、気がついたら皆が非農家に

大正12年9月1日、関東大震災の日は、家の裏の方の空がまっ赤に染まっているのが見えました。この辺は全く被害は無かったですね。そのうちにたくさんの人たちが家の裏の竹藪に避難してきて、蚊帳(かや)を吊って寝ていました。たしか2,3週間泊まっていましたね。

この関東大震災以後、この辺の様相は一変したのですね。被災者の流入が急激でした。それも目蒲線の開通が早かったこと、地価が安かったこと、さらに碑文谷の角田光五郎さんを組合長にして耕地整理組合がこの辺一帯の区画と道路整備をやってあったので、これに加速がついたのでしょう。

私の家は自作農でしたが、畑や竹薮を切り開いて貸家や貸アパートを建て、その家賃収入で生活するようになったのですね。周囲のほとんどの農家が家計の収入源を蔬菜作りから家賃・地代へと変えたのです。気がついたときには、みな非農家になっていたんですね。でも私の家では、これだけの収入では家計を賄えず、履物業を兼業しました。

|

|

|

|

話す人

安藤喜代見さん

目黒区郷土研究会編集部長 72歳

目黒本町5丁目在住 |

兄弟5人が兵役。2人が戦死、焼け野原

この辺の空襲は昭和20年5月だったそうです。当時私は兵役で、海外に居ました。うちは5人の男兄弟がみな戦地に行き、無事帰れたのは長男と3男の私、そして末弟の3人だけでした。

私の帰還は昭和21年5月末でした。バラック建ての粗末な家に父親と長男の家族が住んでいました。周囲は一面の焼け野原……何の軍事施設もないこの辺が、まさかこんなに無残な風景になっているとは……。収入源の貸家やアパートはみな燃えて、収入の道は全くなかった。

仕事を失った父親は毎日釣り堀へ通って遊ぶ生活でした。これに飽きると、田んぼの小川に〝笯(ど)〟(ウナギ・ドジョウなどを捕る漁具)をかけては魚を捕り、それを売り歩き、そして小遣い銭を稼ぐ。貸家や貸アパートを焼失した旧家の生活は、大体こんな生活状態でしたねえ。

あの焼野原から復興して43年、今ではこの辺は一坪の田畑も見られない住宅地。むかし農家だった旧家も、相続税で土地を奪われ、みな猫の額みたいな狭い土地に住むようになりました。

一躍その名が全国に広まった「武蔵小山」

大正12年に目蒲線が開通した当時、すでに栃木県にはJR東北線の駅名「小山」がありました。で、こちらは、地名に武蔵国の武蔵を冠して「武蔵小山」駅としたのです。

この駅名が一躍有名になったのは、昭和32年のこと。もちろん、駅名を商店街名とした武蔵小山商店街が全国でもいち早く全長約500メートルのアーケードを架けた年からです。

なにごとも先陣を切ることは危険を伴いますが、マスコミにとつては格好のネタ。その完成をマスコミは先を争って報道、瞬く間に〝武蔵小山〟の名は全国に広まったのです。

地名「小山」の起こりは、荏原7丁目にある池ノ谷八幡神社を祭った丘状の小さな山があることから名付けられたといわれています。

街道筋に家康が建てた2つの御殿

「中原街道」は虎ノ門を起点とし、三田・白金・下大崎・戸越・中延・馬込・雪谷・沼部を経て多摩川を丸子の渡しで渡って、神奈川県内では小杉・佐江戸・瀬谷・用田の各宿場を通り、寒川・平塚郊外の中原を経て、東海道大磯宿へ至ります。

この街道はずっと昔から武蔵の国と相模の国をむすぷ幹線道路でありました。この街道筋に徳川家康は1596年(慶長元年)に現在の平塚市中原に〝中原御殿″、1608年(慶長13年)に現在の川崎市中原区小杉御殿町に〝小杉御殿〟を建てました。そして、この2つの御殿を地方視察と鹿狩りの基地として利用しました。そのため、この街道はいっそう重要な幹線道となったのです。この道が江戸から現在の平塚市郊外の中原に通ずることから〝中原街道〟と言い、江戸時代は「相州中原往還」、略して「中原道」と呼んでいました。

中原街道は東海道の脇往還で“産業道路”

|

江戸時代はもちろん、郵便も電話もない。情報収集と伝達はいわゆる〝早馬″である伝馬でした。家康は東海道の伝馬制度を充実させるために東海道につぎつぎと宿場を設置し、この街道整備に力を入れました。

やがて中原街道は東海道の脇往還的な役割を果たすようになり、近郊農村の野菜など生産物や特産物を江戸へ送る輸送路、今風にいえば産業道路として栄え、昼夜人馬の往来が絶えないほど活気を呈したのでした。

武蔵小山地域で旧道の名残りをとどめるのは、武蔵小山商店街の入口の平塚橋から山手通りの手前、第2京浜国道までです。旧中原街道を歩くと、今でも空き地やビルの谷間に地蔵尊などの石仏がひっそり顔をのぞかせていますね。

取材・文 岩田忠利

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください