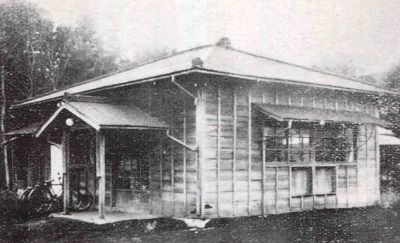

中山地区が属していた新治村役場(大正3年落成)

『新治村村勢概要』から

新治村という村は、明治22年(1889)から昭和14年(1939)まで50年間続き、現在の緑区内の町では、東本郷町、鴨居町、中山町、寺山町、台村町、三保町、新治町、十日市場町の8町が新治村に属していました。

|

|

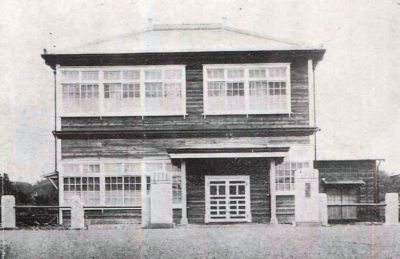

写真左の新治村役場を昭和3年に落成

民家風建物が近代的なものになりました。

『新治村村勢概要』から

|

|

村役場が防空演習の本部になりました。

提供:土井重治さん(台村町)

|

|

|

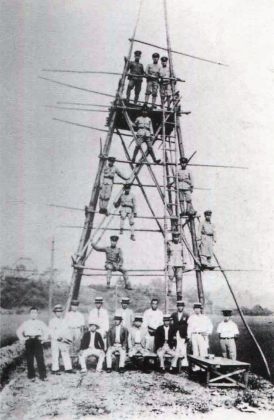

防空演習に使われた高いやぐら

提供:土井重治さん(台村町)

|

|

昭和初期、駅前通りの道路新設起工式

左手の切り通しは、現バス停「台村町」からの登り坂、通称「ドレミの坂」です。

提供:土井重治さん(台村町)

|

|

写真左の通称「ドレミの坂」は前方左折の道

2013.10.12 撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

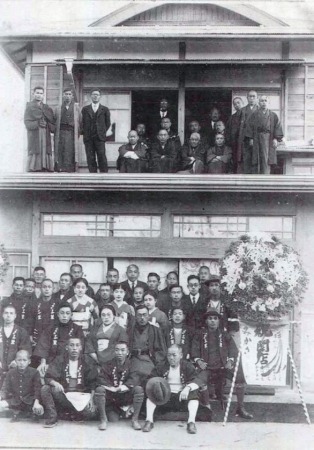

昭和7年中山で最初の料亭「みかさ」開店

八十代の男性にこの写真を見せたら、こんな話が返ってきました。「みかさは近在で唯一の料亭で繁盛していた。店には美人の女性がいてね、その娘目当てに若い衆がよく通ったもんですよ」。

提供:加藤吉行さん(台村町)

|

|

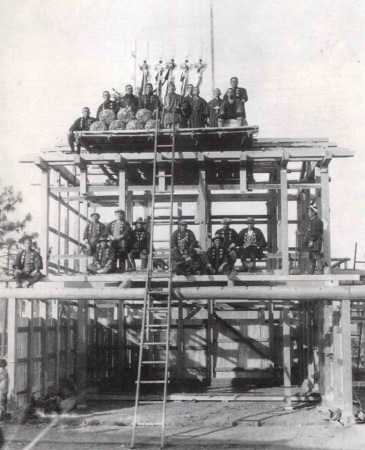

昭和10年、駅前の便利屋呉服店の上棟式

2階の屋根には五色の幣串が揚がり、宮司、施主(右から3人目・初代の斉藤喜一さん)、親戚、大工の棟梁、鳶のかしら らが並び、丸餅が入った真新しい俵が7俵も・・・・・・。また 2階には「便利屋呉服店」染め抜きの半纏姿の職人たち。写真手前には、おそらく今か今かと“投げ餅”を待つ人たちが群がっていることでしょう。

提供:平本春男さん(寺山町)

|

|

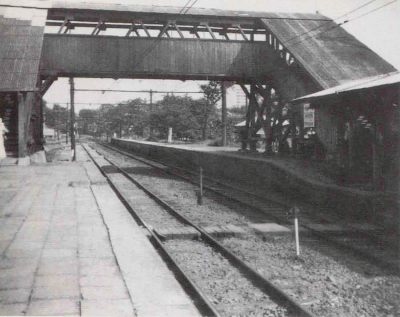

昭和10年、閑散としていた中山駅ホーム

提供:斉藤佐喜男さん(台村町)

|

|

昭和10年、駅裏は一面の田んぼです

当時の駅裏(現在の北口)は改札口は無く、改札口は南口だけでした。

提供:斉藤佐喜男さん(台村町)

|

|

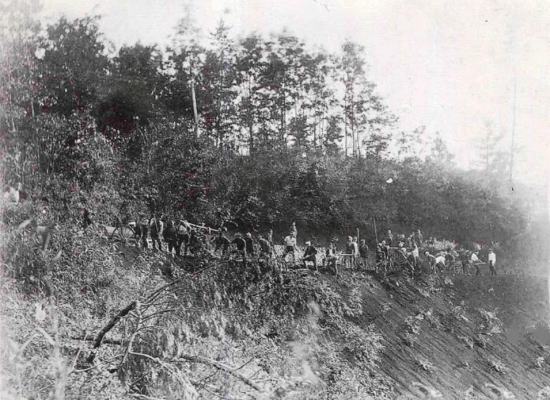

昭和9年、急峻な崖の上で道路改修工事中、三保の人たち

提供:土志田武彦さん(三保町)

|

|

昭和10年道路改修記念碑建立

この碑は三保町の新道、現バス停榎下城址裏に。

提供:土志田武彦さん(三保町)

|

|

|

|

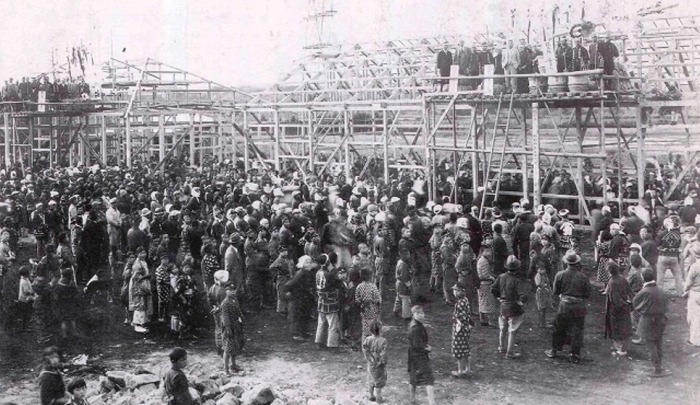

昭和10年5月2日、工場2棟の大きな建前 提供:平本春男さん(寺山町)

真田紐(さなだひも)のメーカー、安田工場(2棟)の上棟式の光景です。左右の2棟にやぐらを組み、その上に大きな樽と餅が入った俵が並んでいます。地上には“投げ餅”を待つたくさんの老若男女の姿。

昭和10年当時の社会

昭和10年と前年の9年は関西地方に大暴風雨が大被害をもたらした室戸台風、東北地方の冷害・大凶作、養蚕が盛んな関東甲信越地方で繭価安値暴落……度重なる打撃による経済危機の時代でした。救済すべき欠食児童が22万8000人に達していました。

その頃、真田紐のメーカー、安田工場はアメリカ輸出で業績を伸ばし急成長していました。この工場の建築を請負った平本材木店への代金も当時としては破格の高額、1万円をボンと即金で支払ったのでした。 |

|

1万円の重い札束とタクシー

市電が7銭、カレーライス30銭の時代、1万円という金額はその札束を風呂敷に包むとズシリと重い。

現金の持ち歩きは危険だからと、平本さんは横浜からタクシーに乗ることにしました。運転手に「中山までお願いします」と行き先を告げるとその運転手、「中山なんて所は聞いたことがない。知らないよ。悪路は行かないんだ。川和までならいいよ」。

平本さんは川和で降ろされ、重い風呂敷包みを背負って中山まで歩いて帰りました。

当時の1万円は、今の1億円以上の重みと価値があったのでしょう。

|

|

|

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください