|

大正時代、住民の地域活動

|

|

|

提供:石井憲保さん(十日市場町)

|

|

|

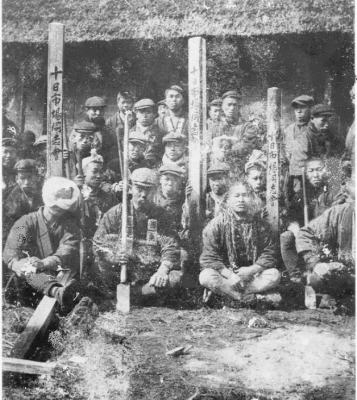

大正2年、青年団「十日市場同志会」

十日市場同志会は明治26年2月15日付けで「若衆日待講」を改称して発足しました。後輩への村の伝統・しきたりなどの指導、軍隊への入営者の旗の寄贈・送迎、村の消防活動がその目的です。

明治末期から各村の同志会が青年会に組織変更し活動内容を充実させ、大正期には青年団に改称して組織力強化のため郡単位の連合体へと変わっていきます。

|

|

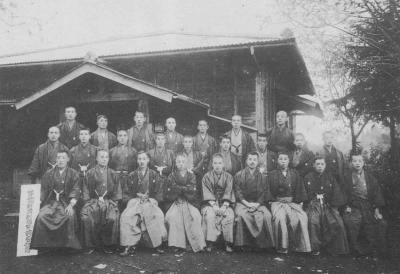

大正9年10月1日、第1回国勢調査時の新治村調査員

大正10年の第1回国勢調査では新治村の戸数と人口は、767戸で4486人でした。

|

|

|

|

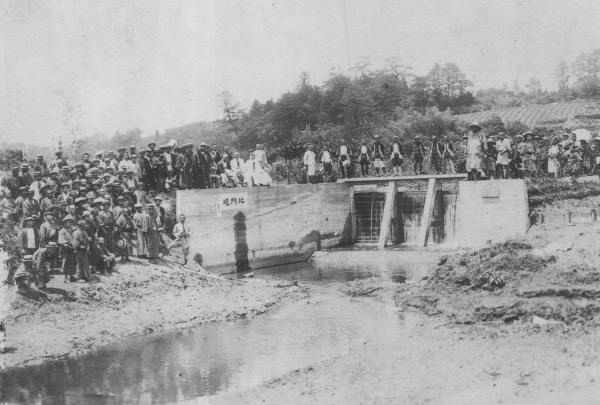

大正15年7月、コンクリート製北門堰が完成、竣工式

水田を潤す水は農民には命の水。今までの土嚢を積み上げた堰は増水のたびに壊れ、稲田が冠水や水不足、収穫が激減していました。堅牢なコンクリート堰は農民の悲願でした。しかも北門堰は十日市場・榎下・小山・台・寺山・中山の広範囲の農家が利用する重要な堰です。

|

|

|

|

昭和初期から戦時中の活動

|

|

|

|

昭和12年3月、旭尋常小学校卒業生

子供たちの中で高等科に進む者は中山にある中山高等尋常小学校に2年間通学しました。

児童の後ろに写る校舎は、大正12年に住民が山から木を切り出して住民の手で作った真心のこもった建物です。昭和14年の横浜市編入で校名を「新治尋常小学校」と改称しました。

|

|

昭和14年、同窓会で3人の入営祝賀会

旭尋常小学校の学区、十日市場・新治・三保の同窓生らは「旭友会」という会を作り、親しく交流していました。昭和14年1月4日、この日は同窓生3人が兵隊検査で甲種合格、入営祝賀会が同校で開かれました。

当日の主役はお揃いの国民服で椅子席に座る3人。新治村ではこの3人にお揃いの国民服を村費で作って入営祝いとしました。

|

|

|

昭和20年6月25日、天皇献上米の“清祓式”

田植えの前に県知事はじめ市や郡の役人ら関係者80名が列席し谷本保宮司のもと、清祓式が行なわれました。

新嘗祭(にいなめさい)と天皇献上米

新嘗祭は旧祝祭日で現在の“勤労感謝の日”に当たる11月23日。この日は天皇陛下がその年に収穫した穀物を食する祭事が行われ、全国の家庭で国旗を揚げてこれを祝います。

日本が無条件降伏した昭和20年、石井源三郎さん宅は横浜市長に推挙され、新嘗祭用の稲を耕作することに。それは5月1日の苗代づくりから種蒔き、田植え、除草、施肥、稲刈り、脱穀、精米までどの作業にも息の抜けない半年でした。

|

|

昭和20年10月2日、稲刈りの5日前、“抜穂式”

県知事をはじめ関係者100名が集まり、谷本保宮司のもとで“抜穂式”。

|

|

|

|

戦後から昭和54年の駅開設まで

|

|

昭和26年、横浜市議会議員の選挙

オート三輪で地元立候補者の応援をする十日市場の皆さん。

提供:加藤圭一さん(十日市場町)

|

|

昭和28年8月、十日市場町巡査駐在所

昭和26年に設置された十日市場駐在所が十日市場町1102番地(旧番地)に新築移転し、上記のとおり改称しました。現在は新築移転し「十日市場駅前派出所」と、また改称しました。

|

|

昭和30年、稚児行列

十日市場町内の子の神神社、神明社、八幡神社の3社を日向山神社に合祀したときのお祭り。稚児行列を先頭に行列が町内を進みます。

提供:加藤圭一さん(十日市場町)

|

|

昭和54年4月1日、駅開設祝賀演芸会

祝賀会場の隣に演芸会仮設舞台が設けられ、住民の皆さんが歌、舞踊、詩吟、三味線、お嘲子などご自慢の十八番を披露して完成を祝いました。

舞台脇の出演者通路には出番を待つ人たちが長蛇の列でしたが、この人たち、全員出演できたのかしら?

提供:千原康夫さん(神奈川区神大寺)

|

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください