昭和29年正月、初荷

真っ白に磨いたネギや白菜の束で縁起の良い宝船を形どって、丹精こめた野菜が今年初めて市場に出荷します。

提供:河原芳江さん(いぶき野)

|

|

|

昭和33年、春の畑は土起こしが始まり

河原さんの家では今年から耕運機が導入されました。軽快なエンジン音が静かな畑にこだまします。運転は高校生の河原一昭さん。この畑は現在長津田ニュータウンに。

提供:河原一昭さん(長津田5丁目)

|

|

|

昭和25年夏、発動機で小麦の脱穀

麦束を入れると次第に大きく高まってゆく脱穀機の音、麦粒のはじける音、威勢良く回る発動機の音、大声で話しかけても聞こえないほどの騒音です。でも脱穀機の横から、かき出してもかき出してもすぐ小麦の粒が山となるのが嬉しい。それにしても容赦なく照りつける太陽、暑い。

提供:河原芳江さん(いぶき野) |

|

|

|

|

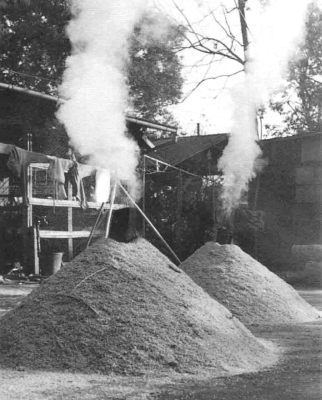

晩秋の風物詩、籾殻(もみがら)焼き

白煙があがり、あたリー面にモミガラが焼ける匂いが漂います。

籾殻は玄米を覆っていた外皮で、籾摺り後に大量に出ます。これを焼いたものを「燻炭(くんたん)」と言って、農家では土壌改良剤や肥料として使います。

提供:河原一昭さん(長津田5丁目)

|

|

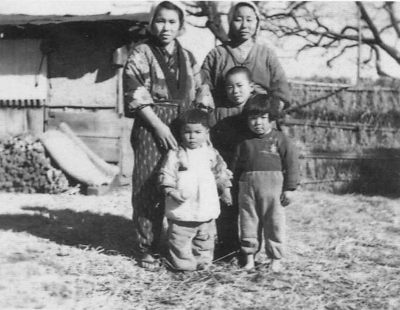

昭和28年冬、庭に霜よけのワラと風除けの囲い

林利夫さん宅の庭には霜除けの藁を一面に敷き詰め、後ろには北風除けのワラの囲いが見えます。

提供:林 利夫さん(長津田町)

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください