�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

�@�Ėڟ����i�Ėڋ��V���j�Ɩ���w�V�����x�o��l�� |

|

|

|

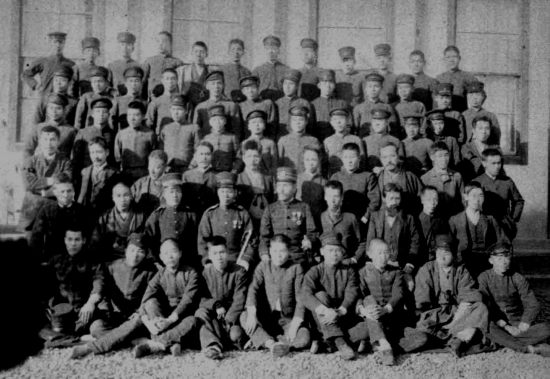

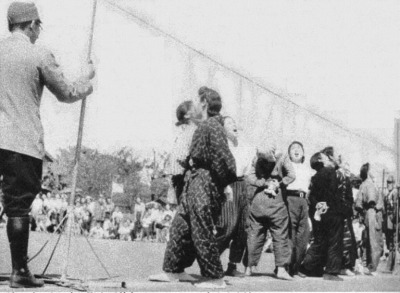

�@����29�N�Q�����Q���q�풆�w�Z���Ǝʐ^�B�R��ڍ�����Q�l�ځA�Ėڟ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F���c���V����i�t��������u�B���c�v�ю����j�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�V�����x�o��l���́c�c

�@�Ėڟ��i�{�����V���j�͖���28�N4���A29�̂Ƃ����Q�����R���w�Z�����Ƃ��ĕ��C�A����80�~�ł����B

�@���N4���ɂ͓��Z�������ČF�{��܍����w�Z�����ɏA�C�A9���F�{�ŋ��q�v�l�ƌ����A�V�����\���܂��B

�@���̎ʑ��̗��ɂ́u����29�N2��17���@���쌧�q�풆�w�Z��ꋉ�����ƔV�ێB�e�v�ƋL����Ă��܂��B�q�풆�w�Z�Ƃ͋������R���w�Z�̑O�g�ł��B

�@���͐E��17���̈�l�Ƃ��Ă��̋L�O�ʐ^�������q39���ƈꏏ�ɎB��A�}���ŌF�{�ɕ������̂ł��傤�B

�@���R����A�������k�ƈꏏ�Ɏʐ^���B�����̂́A���̎����ŏ��ōŌゾ�Ƃ����Ă��܂��B�s�I�̖���w�V�������x�͂��̏��R���������f���ɂ��ď�����Ă��邾���ɁA���̎ʐ^�͓��{���w�j���������邤���ł��M�d�Ȃ��̂ł��B

�@�w�V�������x�̈�߂���|

�@���䂤�͐Q���Ȃ������B���������������ƐH�����������B���N�̉Ă͋A��B�����w�Z�֍s���Ă݂�Ȃɂ����Ȃ����Ă�����B�Z���͒K�A�����͐ԃV���c�A�p��̋��t�͂���Ȃ�A���w�͎R���A��w�͂̂������B���ɂ��낢��Ȏ��������Ă��B���悤�Ȃ�r��B�@���̃��f���ɑ�������l�����́A�ʐ^�ł͍Z���ȉ����E��17�����O��Q��ڂƂR��ڂɕ���ł��܂��B�����A���ĂĂ݂Ă��������B���Ȃ݂ɍZ���͂Q��ڂ̉E����S�l�ځE���n�Α��Y�A�����͂R��ډE����R�Ԗڂ̟���������̐��쒉���Y�B�ł́A���w�̎R���͂ǂ̐l�ł��傤�H

|

|

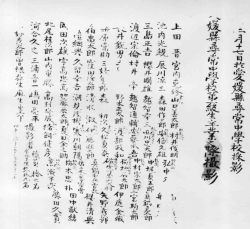

�ʐ^���̑䎆���ʂɑS���̎���

�@���̎ʐ^�͌����̑䎆�ɓ\��ꂽ��50�Z���`�قǂ̑傫���ł��B3��ڍ�����Q�l�ڂɉĖڟ��̖{���u�Ėڋ��V���v�ƋL����Ă��܂��B

�@�ʐ^�̎�����͑O�[�̏��c�v�ю��B�w�V�����x�ɂ̓N���X�́g�Ԓ��h�ŁA�����Q�Ă���锼�ɉᒠ�̒��Ƀo�b�^�����ċ��������l���ł��B |

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���L���ȂR�Z�� |

|

|

|

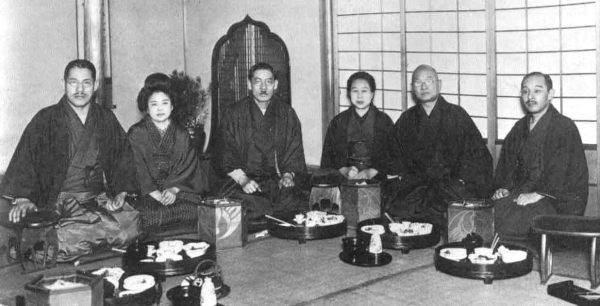

�吳13�N�A���Q�����R�̏��c�Ƃ̌Z��B���[���ᒠ�̒��Ƀo�b�^����ꂽ���K�L

�@���c�Ƃ͈��Q�����R�̖���ł����B�ʐ^�҂̏��c�v������̑c���v�h���i�E����Q�l�ځj�͒��j�Ŋ̍ٔ������o���̂��Ɠ��p���Ȃ���n���Œ����ȕٌ�m�ɁB

�@���j�̎�v���i�����j�͏㋞�����E�l��A���a�����̎������t�Ɛ��Y���t�ő呠��b�A�c���`����t�ŕ�����b�߂܂����B�����̐����q�K�ɔo��̎t�����Љ�A�o�l�q�K�ނ����������������l�ł�����܂��B

�@���̒�v�ю��i���[�j�͋������R���w����A�w�Z�̃��[�_�[�i�ş��̖���w�V�������x�̃��f���ɁB�̂��㋞�A�E�ƌR�l�ƂȂ��������̘A�����ł����B�����ԗS�V���ɏZ�݁A103�̒�����S�������a57�N�A�S���Ȃ�܂����B

�@�@�F���c�v������i��ڍ��T���ځj

|

|

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�����E�吳���̗S�V���̖��� |

|

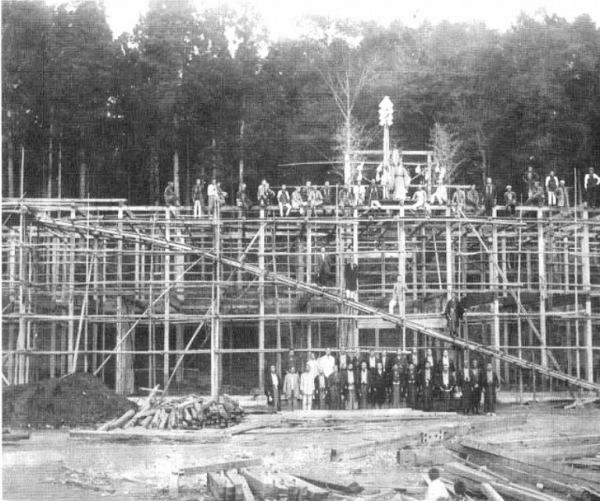

�@�@����39�N�S��3���A�����Ƃ̕��R�ƌo�c�́u���g���@���R�v�J���̂Ƃ�

�@���ʂ�̃o�X��u�S�V���v�B�和�̈ʒu�������ʂ�̃Z���^�[���C��������B

�@�ʐ^���̐l����l�E���R���ܘY����i�ʐ^�ҁE���R���炳��́i�]�c���j�A�E���ȁE�o�v����i���]�c��j�ł��B

�@�@�F���R���炳��i���ڍ��R���ځj

|

|

|

|

�吳13�N8���A�ܖ{��2���ڂ̌ܖ{�ؒʂ�

�@�E��̑���邨���~�́A�ڍ������㏕���̊֍��Ñ��@�i�Èꂳ��̕��j�B�ڍ���̐l���́A���̎ʐ^�̊֓���k�ЈȌ�A�}���ɑ�n�����i�݁A�Ƃ��ɏ��a�Q�N�̓������J�ʂɂ���ċ}���A�R�̎�Z��n�Ƃ��Ă̌`������ɐ����Ă��܂����B

�@�Ȃ��ł��ܖ{�Q���ڂ�����ɂ́A�������J�ʌ�܂��Ȃ��s�d�R�Ԍɂ̉^�]���ԏ��������ڂ�Z���Ƃ���g�`���`���i�d�Ԃ́j�����h���@�Ƃ���ꂽ�n��ł����B

�@�F�֍��Èꂳ��i�ܖ{�Q���ځj

|

|

�ʐ^���̌��݂̌ܖ{�ؒʂ�

�@

�B�e�F�ΐ썲�q�q����i���g�j

|

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�吳�����A�ܖ{�Q���ڂɌ��Ă��ڍ����X��Ђ̌��O

�@�ڍ������㏕���̊֍��Ñ�����i�Èꂳ��̕��j�炪�ڍ����X��Ђ�ݗ����܂����B���Z���͌ܖ{�Q�|28�|�W�@���c�ۑ���������B�������̕t�߂ł͍ő�̉�Ђł������A���a12�N�A�|�Y�B�܂��֍��ꑰ�͏��a�T�N�A�n��̔��W���肢�A�������ɇ����a���q��w���w�Z����U�v���܂������A�c�O�Ȃ��炱�̊w�Z�͏��a20�N�̋�P�ŏĂ��Ă��܂��܂����B

�@�@�F�֍��Èꂳ��i�ܖ{�Q���ځj

|

|

|

|

|

�@�@�@�@�@�@���a10�N�A�S�V������

�@������m����B�����̋����͖������A�t�͍��A���Ă����̉Ԃ߂ɖK���l�����������B�N�X�m�L�ɑ傫�ȃt�N���E�����݁A��ɂȂ�Ƃ��̓Ɠ��Ȗ����������������̂ł����B

�@�F���R���炳��i���ڍ��R���ځj

|

|

���a13�N�U���A�ۓJ��

�ܖ{�ؒʂ���s�i����ܖ{�؏��w�Z�̌ۓJ���B

�F�V�삫����i�ܖ{�Q���ځj

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�펞���̗S�V���n��̐l���� |

|

|

�@�@���a16�N���t�A�o�����m�i�����̖�t�сj�𑗂�

�@�\���X��א_�ЂɏW�܂��������w�l��A���R�l��A�בg�A�e�ʂ�Ƒ��̐l�����Ɍ������A�N�����ꂩ���n�֕����܂��B

�@�F���i�g�L����i�ܖ{�Q���ځj

|

|

�@�@�@���a19�N�A�ܖ{�؏��ŏo���Ƒ��Ԉ��^����

�@��l�⑧�q����n�֏o�������ƒ������w�̋�J�Ƃ˂��炢�A��܂��^����ł��B�����y�̂��ꂳ��A������Ă��`�I

�@�����F�ڍ��攭�s�u���̓����̊�v����

|

|

|

![]() �{�^�����N���b�N����������

�{�^�����N���b�N����������