|

�@�@�@�@ �����̊��K�c���։�]����i���c��)�̏ꍇ

|

|

|

���a34�N�A���։�]����i23�j���o�̎O�a�v�}����Ɓu���i�j���ڂɕ����v�Ƃ��B |

|

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@���X�̂�������

�@���l����͐����ɂ͉ő��̒��l�Ɩ����̒��l�́g��g���l�h�ł��B�����g���u�����N�������A�������₷���Ƃ����z������̂悤�ł��B

�@�����������̉ԉł́A�܂����ƂŁu�Ƃ𗧂v�̈Ӗ��ŁA�u�����Ԃ镑���v�B������u���ʂ��v���s���܂��B�e�ʂ�ߏ��̐l���������ԐȂɉԉŁA���̗��e�A�����̒��l�A�Ԗ��̖{�Ɠ��傪������܂��B

�@���ꂪ�I���ƁA�ԉł̗��e��Z��A���Ƃ̖{�Ɠ����T�l�`�V�l�i�l������j���ԉł��ł���܂ő����ė��܂��B����ǂ͉ł���ŁA���X�[��܂œ��₩�ȁu�j���v���J����܂��B

�@�O�X��x�̔u�����킷��������A�j���̉������Ȃ�̂���A�ԉł͒������ĉł���̖{�Ƃ̉����ƈꏏ�Ɂu�����ڂɕ����v�Ƃ����K�������c���ɂ͂���܂����B�܂�����l�̍��c�V���{�ɂ��Q��A���ɐ�c�������Ă����̉��J���B���̓��͋}��ɍ���������A���낾�炯�̎R���ʼnԉňߑ��̐��������肠���ĕ����܂��B

�@���ꂪ�ςނ��ߏ�12���ւ̈��A����ɂƑ����܂��B

�@�����Č�������̗����A�ߏ��̉��l��������́u��Еt���v�ɏW�܂�܂��B��]����͎��Ƃ̕ꂩ��悭�����@����Ă��܂����B�u���N�����Ă��ߏ��̕���������O�Ɉ�l�Ō�Еt�������āA�������o�������ɂ��Ă����̂ł���B�F�l�ɂ͒��J�ɂ����A���Ȃ����v�B�܂������Â������ɋN���A��̌����Ƃ���Ɏ��s���܂����B

�@�����̌������́A�ԉłɂƂ��ĐS�g�Ƃ��ɔ��ʂĂ�A�l���ōł�������������ł����B

|

|

���a34�N�A���c���E���֕x�j����i24�j�Ɖ�]����i23�j�̌������o�Ȏ�

�@�F���։�]����i���c���j

|

|

�@�@�@�M���E�ؑ��L�N����̉œ��蓹��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F��؎�����i�M���j

�@�͉̂œ��蓹����ʐ^�̂悤�ɍ��~�ɏ����Ĕ�I���܂����B�^���X�̐��X�A�z�c2�g�A����A�`���u��A�ߑ��|���A�������A���v����^���C�����Ȃǂ܂ŁB

|

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̍��̏�蕨

|

|

|

�吳15�N�A�^�N�V�[���Ȃ����������̏d�v�ȁg�r�h�A�l�͎ԁB��q�͕ĎR�t�~����i�ʐ^�ƁE�ĎR�x���v�l�j

�@�F�ĎR�T�i����i�V�H���j

|

|

���a10�N�A�j�������̕X�≮�A�r�c���̃I�[�g�O�ցB�^�]����̂�3��ځA����v�ꂳ��B

�@�@�F�r�c���Ƈ��i�j�����j

|

|

|

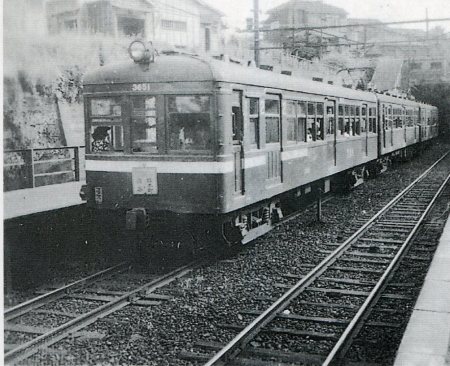

���a24�N�i1949�j�������̐i���R�ԗ��i�����̓������ԗ��j

�@�F�c�Ӊ땶����i���c�j |

|

�i���R�ԗ��̐Ȃ͍��ŃK���B�M�l�ԗ��͔���ł����l��

�@���a21�N9������GHQ�̖��߂ŁA1�ԗ���3����1�Ɏd���Ĕ����������i���R��p�A�c�肪��ʋq�ƌ��߂��Ă��܂����B���̒���d�Ԃ̃_�C���͏a�J�`���ؒ��Ԃ����a27�N2���܂ŏ㉺34�{�^�s�B�@�B�e�ҁE�c�Ӊ땶����͎Ⴂ����e�H���̓d�Ԃ��B������قǂ̓S���}�j�A�B���̎ʐ^���㊯�R�w�z�[���ŎB�e�������̂ł��B�����̎v���o��c�ӂ���͂����b����܂����B

�@

�@�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`

�@�i���R�ԗ��̓d�Ԃ͓��{�l��q�̐Ȃ�����A�i���R�̂��r���[�h�̃N�b�V�����t���̍��Ȃ��́B���������{�l�̎ԗ��͂����X�V�l�߂ł������A�ނ�̐Ȃ̓K���ŁA���ɂ͂������킵�����{�l������A�ꂽ�ĕ������܂����B

�@�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`

�@�d�ԍD���̎q�������͐擪�ԗ��̉^�]�Ȃ̉��ɗ����A�K���X�z���ɉ^�]�����������B�O�̕��i�߂��肷��̂��y���݂ł����B�Ȃ̂ɁA�����͂����i���R�ԗ��ŃA�����J���ɐ�̂���Ă��܂����B

�@���̘I���ȍ��ʂ͗c�S�ɂǂ����Ă����s�s�Ƃ����f��Ȃ������̂ł����B

�A |

|

|

|

![]() �{�^�����N���b�N����������

�{�^�����N���b�N����������