東海道五十三次の宿場町、“神奈川”、その地名の由来は?

|

|

地名「神奈川」の由来は、神奈川宿の中を流れていた「上無川(かみなしがわ)」が訛って「かながわ」になったといわれます。

ちなみに品川は「下無川(しもなしがわ)」が訛ったものです。

|

|

この地名「神奈川」を、私たちは県名や区名、学校や団体の名前にして一世紀以上にわたり使ってきました。

|

|

|

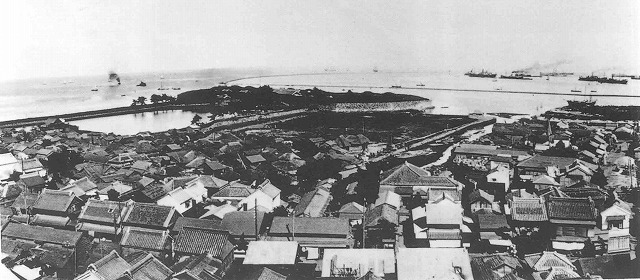

明治初期の神奈川台場(中央先端)。海に注ぐ川は滝の川

提供:横浜開港資料館

安政4年(1857)黒船の来航で国内警備のため、勝海舟設計による大砲14門を備えた砲台が安政6年に造られました。しかし実戦に使われることもなく明治時代から礼砲用の砲台となっていました。手前の家並みは東海道。

現在地は神奈川1丁目内のJR貨物引き込み線用地となり、石垣の一部が史跡として残るだけです。

|

|

|

|

|

|

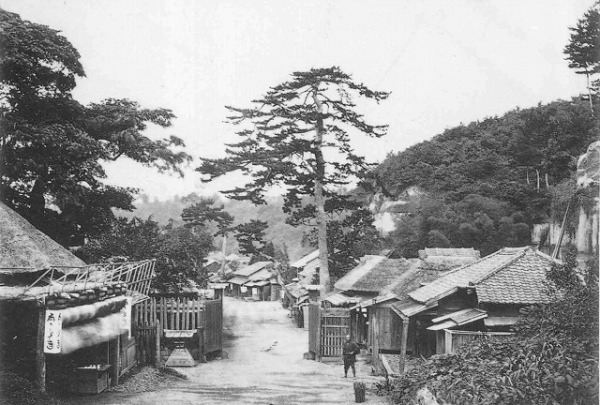

江戸時代末期、東海道・神奈川宿の東西にあった西側の神奈川台関門

提供:金刀比羅神社(台町)

横浜開港後、たびたび外国人に対する殺傷事件が起きました。なかでも文久2年(1862年)の生麦事件はその典型。勅使護衛の鹿児島藩・島津久光の行列が江戸からの帰路、橘樹郡生麦村(鶴見区生麦)にさしかかった際、イギリス商人リチャードソンら4人の乗る馬が行列を乱したとの理由で、同藩士が彼らを殺傷してしまったのです。

イギリス総領事オールコックをはじめ各国の領事たちは幕府を激しく非難。そこで幕府は、警備のため川崎宿〜神奈川宿〜保土ヶ谷宿の間に上の写真のような20カ所の関門や見張り番所を設けました。

だが、明治4年の廃藩置県で川崎〜箱根間の9宿の本陣・脇本陣を廃止するとともに、これらの関門や見張り番所も廃止になりました。

|

|

写真左の関門跡

2013.6.17 撮影:石川佐智子さん(日吉)

写真左の旧東海道(左手)

正面が関門跡の碑、右の道は高島台へ。

2013.6.17 撮影:石川佐智子さん(日吉) |

|

|

|

東海道「神奈川宿」 台の町並み

提供」横浜開校資料館

|

|

写真左の東海道(現旧東海道)台町の通り

左手の料亭「田中家」は安藤広重の浮世絵に登場している老舗です。

2013.6.17 撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

|

|

|

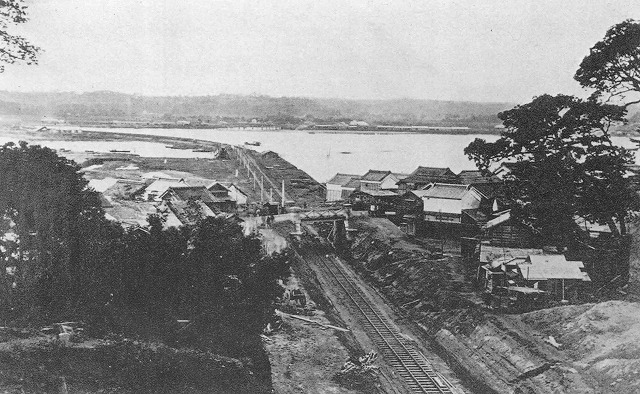

明治4年10月、初の鉄道開通前年、現幸ヶ谷公園から現横浜駅西口方面を望む

左手の森は現青木町、線路右手の木は本覚寺。線路をまたぐ陸橋は東海道を結ぶ青木橋。青木橋の先、線路が大きくカーブする手前左側に神奈川駅(昭和3年に3代目横浜駅が現在地で開業したため廃駅)。その神奈川駅の先の一帯が現在の横浜駅西口ですが、当時はまだ海であったことが一目瞭然です。

転載:市民グラフ「ヨコハマ」NO.46から

|

|

|

|

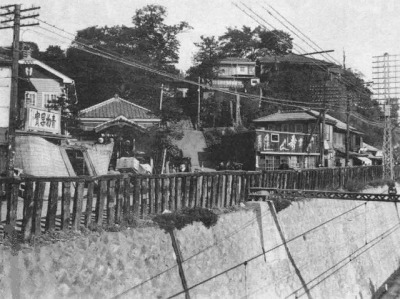

大正11年、本覚寺と 青木橋あたり

江戸幕府はアメリカ・イギリス・フランス・オランダ・ロシアの5か国と通商条約を結び、安政6年6月2日神奈川港を外国貿易港として開港するはずでした。

ところが実際は、戸数100戸弱の一寒村だった横浜村に新しい港をつくり、外国貿易港とすることに。

その時アメリカは現静岡県下田市にあった領事館を横浜・神奈川に移し、東海道筋の本覚寺に移しました。ほかの3か国も、イギリスは浄滝寺(幸ヶ谷)、フランスは慶運寺(神奈川本町)、オランダは長延寺(神奈川町)に領事館を置きました。

提供:高野捨吉さん(松本町)

|

|

写真左手の樹木が茂るのが本覚寺、現在

本覚寺の前を第二京浜国道が走り、右が青木橋です。

2013.6.17 撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください