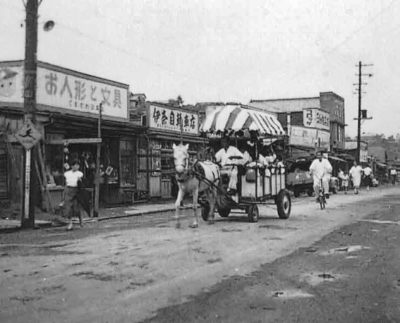

幹線道路「小机街道」だった平川町通り

|

昭和28年、平川町通りを走る乗合馬車

提供:高橋啓二珪次さん(平川町)

|

|

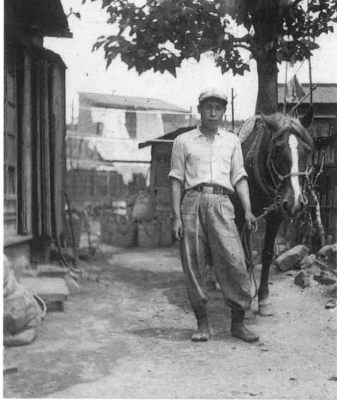

昭和18年いつも人糞を汲み取りに来た農耕馬

現在の青葉区鉄町から小机街道を通って平川町の山田さんの家まで。

提供:山田正夫さん(平川町)

|

|

昭和28年8月、熊野神社の祭り

町内の山車がわが家、山田家の前までやってきました。

提供:山田昌一さん(平川町)

|

|

写真左の町並み、現在

かさ・履物店は手前のピンクの建物。パンはその先、今も同業。スポーツ店はその先の白い建物。

2013.6.18 撮影:岩田忠利

|

|

|

二谷小学校、神奈川工業高校、そして今は県立神奈川総合高校が加わった風景

|

|

|

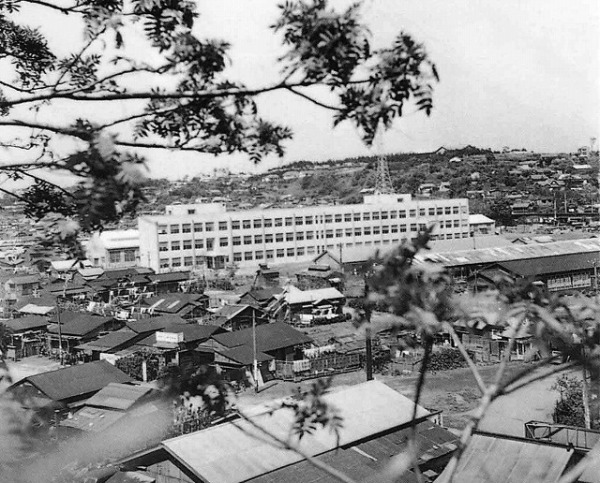

昭和30年、戦災から復興した二谷小学校と神奈川工業高校

コの字型は二ッ谷小学校の校舎。人文字は昭和17年生まれの卒業生が描きました。同小学校の右の建物と後方建物は神奈川工業高校校舎です。右上は東横線の線路。

提供:栄屋呉服店(平川町)

|

|

|

|

写真上の翌年、昭和31年、カナコー(神奈川工業高)は鉄筋4階建て校舎完成

手前右手の地元の小学校、二谷小の校舎は戦後急造の木造校舎のまま。東横線の線路の向こう側、白楽の丘に住宅が点在し始めましたが、まだ緑が多い。

提供:山田昌一さん(平川町)

|

|

|

|

写真上と同方向の現在。県立神奈川総合高校の高層校舎がひときわ目立ちます

2013.6.18 撮影:岩田忠利

|

|

|

|

|

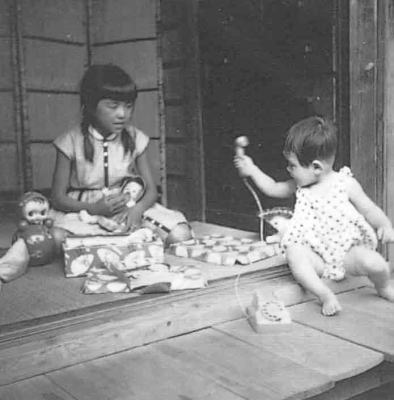

加藤さんちの姉妹、幼い日々のアルバム

|

|

|

|

|

提供:加藤光子さん(平川町)

|

|

|

昭和32年、妹のお遊びのお相手

|

|

|

昭和33年、おままごと。妹は静かに見学です

|

|

|

|

|

昭和34年お正月

羽織の紐の結び方を教えるお姉さん |

|

|

昭和35年、オルガンの“先生”

|

|

昭和37年、お姉さんの七五三

熊野神社の狛犬の前で |

|

|

「私のふるさとは、いまどんな風に?」辻堂の池田さんからのお尋ね

|

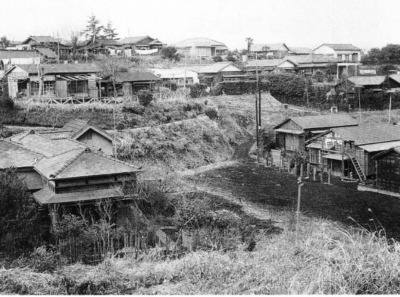

昭和33年、私の故郷・二本榎20番地

写真提供者・池田卓治さんのお便り。

「私はこの山の上で生まれ、港を見て育ち、東白楽の鉄橋を渡る東横線の電車の音を聞きながら育ちました。山の続きは斎藤分町、山を下ると平川町、新太田駅に出ました。

昭和20年の横浜大空襲では離れの一軒家を除いて全焼でした。戦後、当地に戻れたのは1軒だけでした。

昭和33年久しぶりに訪れた故郷、「下の原っぱ」と呼んでいた所にも家が建ち始めていました。それ以来、足元がおぼつかなくなり再訪の機会がありません。いつも気になるのは、その後の故郷のことです。

勝手なお願いで恐縮ですが、その後の二本榎20番地、その情景をお知らせいただけないでしょうか。

提供:池田卓治さん(藤沢市辻堂)

|

|

写真左の二本榎20番地、現在

平川町通りから脇道をはいり、二本榎幼稚園の横を通って奥に進んだ所が二本榎20番地でした。

「下の原っぱ」という場所も住宅が建て込み、撮影場所を探すのにひと苦労。駐車場から撮ったのがこのスナップです。

2013.6.18 撮影:岩田忠利

|

|

|

平成の世にこんこんと湧き出る“名水”2ヵ所

|

平成元年12月、斎藤分町・山田家の御膳水

撮影:岩田忠利

|

|

冬は水風呂に、夏は飲食物の冷却に

一片の畑も野原もない東白楽地域に今でもこんこんと湧き出る「御膳水」という清水があるとは……。その所在地を東神奈川熊野神社の照本宮司に尋ね、探訪することに。

坂を上り、善龍寺という寺の前の急坂を下り切った所の横丁にありました。

だが、ここは、山田一(はじめ)さん(斎藤分町)なる家の私有地。ご主人にワケを話すと、快<その湧水を案内、説明してくださいました。南向きの母屋の軒下、1メートル四方ほどのコンクリートの水槽に清水が、勿体ないほど塩ビ管の中からどんどん流れ込む。

「そう、みなさんが流しっばなしで勿体ないっていうんですが、一年中出ているんですから、汲み溜めする必要もありませんしね」と、山田さんは笑う。「孫たちはいつも水風呂にはいっていますよ」というほど冬場は水温が高く、逆に夏は「10分間と手を入れていられませんよ」というほど冷たい。お祭りの時などは近所の人たちがスイカやラムネを冷やしたりするそうです。保健所の水質検査でもお墨付きの「適水」。もちろん、山田家の家庭用の水は一切この御膳水で賄われます。

水道料金もお高いご時世に羨ましい話です。まさにご当家にとっては、〝黄金水″。

|

|

生活用水はすべて湧水。東白楽駅近くの新井家

東白楽駅から2分ほどの旧道沿い、白楽5番地のお宅の塀から清水が湧き出ていた。関東大震災と横浜大空襲のとき、命からがら避難する人々の喉を潤し多くの避難民の命を救った清水でした。それが今は無い。いつごろからその湧き水は止められたのだろうか。

水源を求めて、その辺の地主・新井一夫さんを訪ねてみた。「現在でもわが家の生活用水は、すべて湧水からとっています。家を改築しましたが、源泉は変わりませんよ」。

と新井さんは山を背負った広い庭の裏手へ案内、説明してくれる。真鯉が泳いでいる池があり、細いパイプから水がちょろちょろ流れ出ている。

源泉は?と見ると池の横に井戸がある。その蓋を開けると、たしかに2~3メートル下に水が沸き出ている。今年6月保健所の飲料水水質検査でもお墨付きの「適水」だそうである。

明治時代、祖父の忠兵衛さんが借家人のために水を引いた名残があの旧道沿いの湧水だった。ところが、近年車を止めてこの水で洗車をする人がいて道が渋滞したり、大陽菌が出たりしたため流れを塞いでしまったとのこと。

新井さんの〝水〟をごちそうになったが、冷たく、柔らかく口当たりの良い美味しいものだった。お茶好き、コーヒー好きにはたまらない水であろう。日増しに自然がなくなっている今、駅に近い住宅地であんな美味しいお水を毎日飲める新井家の皆さんは羨ましい限りである。 文:風間奈穂さん

|

|

平成7年、崖下にある新井家の井戸

湧水を汲んでみせる新井一夫さん

|

|

|

昭和62年旧道沿いの塀にあった湧水

この水が関東大震災と横浜大空襲のとき、避難民の多くの命を救いました。

|

|

|

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください