|

|

大正14年4月3日、白幡新道が完成、その開通式

大正12年9月の関東大震災後、東海道沿いの被災者がのどかな白幡地区に大挙して移住してきました。当面の問題は幹線道路の建設が急務でした。

大正13年3月工事に着手し、幾多の困難を乗り越え、この日、各界名士が参列して開通式を迎えることができました。

撮影場所は白幡東町114番地、現在の富士書房前あたり。

提供:増田ハツさん(白幡東町)

|

|

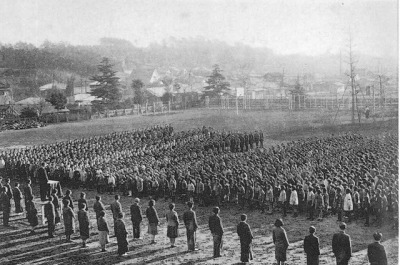

昭和13年10月、御真影拝礼

車の中のご真影(昭和天皇・皇后の肖像写真)に対して白幡小学校の全児童が道路両側に2列横隊に並び、最敬礼しています。

学校で国家行事や学校行事を行なうときは、この御真影拝礼から始まります。

提供:白幡小学校

|

|

|

戦時下の白幡小学校

|

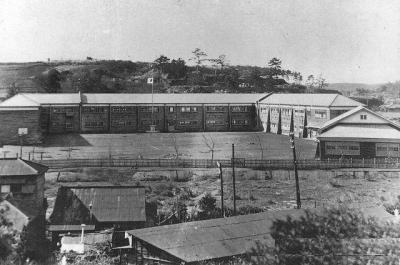

昭和11年6月、開校時の白幡小学校

周囲は自然がいっぱい、カエルの鳴き声を聞きながら勉強し、夜はホタルの飛び交う情景が眺められました。

この年の第1回運動会はレコードが無く、マイクの前で児童が歌って間に合わせたのでした。

提供:白幡小学校

|

|

昭和18年冬の朝、校長先生のお話を聞く朝礼

提供:白幡小学校

|

|

校庭の掲示板を使って地理の授業

マレー半島の地図を描き、野川義蔵先生が「大東亜戦争」について授業中

提供:出川登志男さん(白幡町)

野川義蔵先生は平成元年時、91歳、保土ヶ谷区に元気でおられ、当時を回顧し、こう話されました。

「あの頃は教室が足りず、早番、遅番の2部授業でした。戦争に突入すると、授業時間をさいて防火用水の井戸を掘ったり、学校裏の農場で野菜を作ったり、今の岸根公園の所でイモ畑を耕したり、食糧増産や戦争のお手伝いをやらされました。

共に汗を流した教え子たちが今でも同窓会を開いてくれるので、9年間在職した白幡小時代は特に親しみと懐かしさを感じます」

|

|

和服姿の小泉万寿先生、国語の授業

当時は男女別クラス、この教室は女子のクラスです。教科書を両手で持ち、背筋をピンと伸ばし、みな正しい姿勢です。

提供:出川登志男さん(白幡町)

|

|

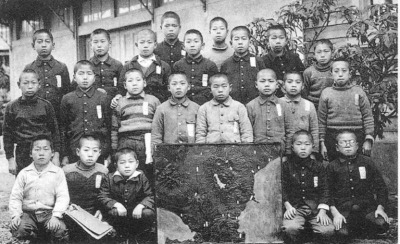

作家・笹沢左保は前から3列目、左から3人目

昭和18年3月、作家・笹沢左保(本名・笹沢勝)が白幡国民学校(現白幡小)卒業当時。

提供:三村昌子さん(白幡町)

〜〜〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜

作家・笹沢左保の横顔

「あっしには関わりのないことでござんす」中村敦夫主演のテレビドラマで流行語になったセリフ……。そう、この「木枯らし紋次郎」シリーズの原作者です。

若いころ、交通事故に遭い、8ヵ月も入院。その入院中に書いた『招かざる客』が江戸川乱歩賞。その腹ばいで書く習慣が身につき、執筆机も腹ばい姿勢用の特別なもの。翌36年の『人喰い』でも日本推理協会賞を受賞し一躍、流行作家に。作家活動中の42年間の作品は380作品。

昭和5年に府中で誕生直後、白幡町に移り、育つ。平成14年歿 享年72歳

|

|

友人の弟が作家・笹沢左保だったとは?!

神奈川大学の元事務局長・梅景治さん(平成元年時、64歳)は、横浜二中(横浜翠嵐高)時代、期末試験が近づくと友だち数人と一緒に友人宅で勉強しました。

その友人の父は詩人で貿易商、家もしょうしゃな洋風二階建て、こどもの行動には干渉しない自由主義者だったらしく、気兼ねのいらない家でした。卒業後、その親友笹沢等君は志願して、航空隊員となりましたが、復員後に若くして病死しました。

それから十数年経た或る日、梅景さんが文芸春秋の随筆「笹沢左保の回想録」を読む。読むほどに自分の心臓の鼓動が高まっていくのがわかりました。彼の生家が東横線白楽駅近くの白幡池の端にあり、そこで青春時代を送った思い出話の数々。

そして兄の名が「等」であってその兄貴が戦地へ赴く前、白幡他の上空を戦闘機で何回も旋回して家族に別れを告げに来た描写など‥…。

梅景さんは、そのとき初めて知ったのです。「あの5歳下の勝君が、あの作家の笹沢左保だった」と。

|

|

昭和17年、白幡第2班の防火演習 |

|

一家に一人が出動しての防火演習です。最前列の女性二人は黒いマスク、右後列の男性が持つ竹の棒は、この先に縄をハタキのように取り付けた“火バタキ”です。

この防火演習から3年後、昭和20年5月29日昼間、横浜市上空にB29爆撃機517機、P51戦闘機101機が来襲、焼夷弾による無差別攻撃で市内は壊滅的被害を受け、死者は8000人〜10000人と言われています。

|

|

|

|

戦後初のお祭りに沸く

|

|

|

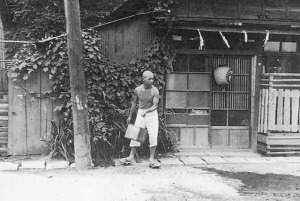

祭り当日、家の前に水をまく人

旧綱島街道は未舗装で砂埃があがります。

|

|

女性の神輿かつぎの草分け(?)

伊藤梅子さん(写真右端)談

「おてんば娘3人が六角橋の大工さんや鳶さんから半纏を借りてきてキヤーキヤー言いながら、みこしを担いだもんですよ。それでも、写真には女の子らしく人形を持っているでしょ。

昔は、3人(写真右端・伊藤梅子さん)で写真を撮ると真ん中の人が早死にするというので、母が人形を持たせたのです。

まあ、女でみこしを担ぐなんて当時はいませんでした。きっと、私たち3人が“女みこし担ぎのはしり”でしょうねえ!」

|

|

祭りの人気者に

そんな神輿を担ぐおてんば娘が珍しく、カメラを向ける人も。

|

|

|

|

昭和24年、嫁入り前の裁縫教室

嫁入り前の若い女性に裁縫と生け花を教える教室が、白幡上町の伊東工務店の横丁にありました。先生は左端の井上先生。写真は新年初稽古のとき。当時流行っていた日本髪にご注目!

提供:伊藤梅子さん(白幡町)

|

|

|

|

|

|

昭和30年4月1日、白幡小学校1年生、入学式のとき

この子らも今年(2013)、64〜65歳になるのかな?

提供:秋葉正一さん(白幡上町)

|

|

昭和34年3月、路上でフラフープに興ずる子

昭和33年10月に日本に上陸したフラフープはたちまちブームになり、半年で400万本売れたそうです。

直径1メートルほどの輪を、腰を振って胴で回す遊びですが、腰を痛めるケースが続出、すたれました。その後は「ダッコちゃん」ブームに。

提供:秋葉正一さん(白幡上町)

|

|

|

|

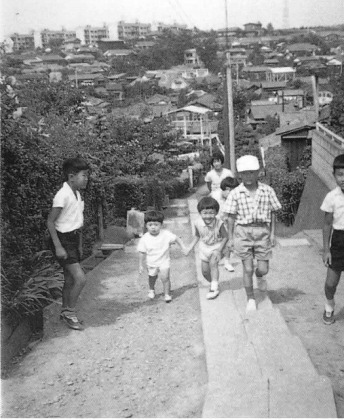

昭和38年、白幡上町の急坂

左上の綱島街道端に高層の昭和電工社宅が建って話題になっているころ。

子どもたちは白楽駅前の映画館「白鳥座」へミッキーマウスを観に行くところだそうです。

提供:大庭徹也さん(白幡上町)

|

|

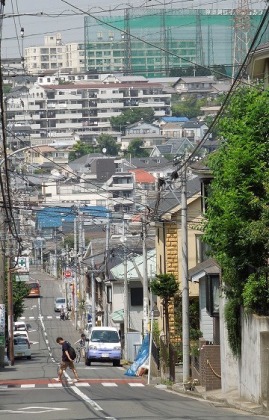

写真左の現在

後方の綱島街道端には一段と高層な集団住宅が林立。

2013.6.8 撮影:岩田忠利

|

|

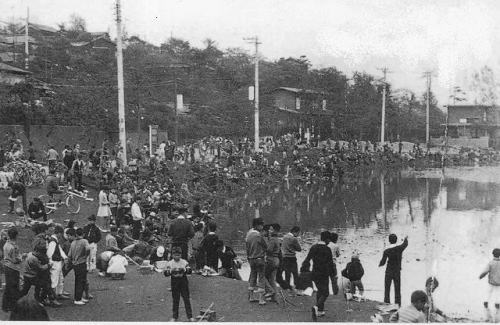

昭和40年5月5日、白幡池で子供釣り大会

マメ太公望と家族と見物人で池の周りは埋まりました。

中央の2階建ての家が上記の作家・笹沢左保さんの家です。

提供:三村昌子さん(白幡町)

|

|

写真左の現在の白幡池

2013.6.8 撮影:岩田忠利

|

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください