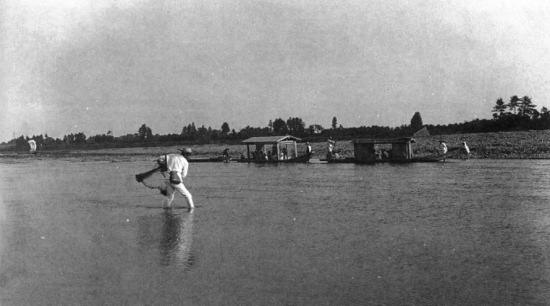

多摩川・二子橋下流でアユ捕り専門の漁法、“徒歩(かち)打ち”

後方には2隻の屋形船のお客と船頭が料理に供される獲物を待っています。後方の対岸は現川崎市高津区。右手に松の木がそびえる所は諏訪河原。左手に帆を張った砂利舟も見えます。

提供:菱沼淳子さん(玉川2丁目)

|

|

投網にかからない

利口なアユ

アユはもともと利口な魚で、舟の上から投げる“投網”にはなかなかかからない。

石の陰に横たわって身を隠すアユは、たとえ投網にかかったとしても網を引きあげる間に逃げてしまうのです。

川底と水平に網を引き上げられる“徒歩打ち”が、アユ捕り専門のプロがやる漁法。 |

|

|

|

|

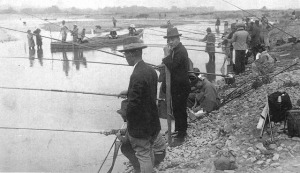

昭和3年、多摩川岸の夏の賑わい

提供:森 倫平さん(玉川3丁目)

|

|

多摩川の流れと

川遊び

当時の多摩川の本流は、二子橋の中央あたりから松林の方へ流れていました。水深のある岸辺には砂利舟にヨシズ張りの屋根をつけた納涼船が何隻も浮かび、他はどこも背が立つほどの浅瀬、格好の納涼地です。都心から玉電に揺られてきた人々は、みなここで川遊びを楽しみました。

水は川底まで澄み、太公望は、朝夕のひと時でアユやハヤを数十匹も釣り上げたそうです。 |

|

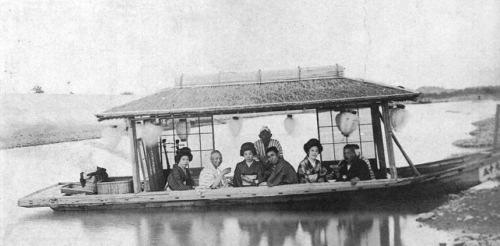

風流な舟遊び。屋形船。夜は鵜飼も楽しむ

日本橋の問屋街の旦那らが玉川の芸者衆をお相手に酒を酌み交わし、船上のひと時を楽しんでいます。船尾のカゴにはお料理が入っているようです。

当時のアメリカ駐日大使・アンドリュウスさんは、二子玉川の屋形船がお気に入りで、岐阜や府中から鵜飼を呼び寄せ、鵜匠と鵜が一体となって繰り広げる飼鵜の光景をこよなく愛したそうです。

提供:石田庄一郎さん(玉川3丁目)

|

|

多摩川に浮かぶ兵庫島はアユの漁場

提供:石田庄一郎さん(玉川3丁目)

|

|

|

流れが緩やかで浅瀬では中年のご婦人でもボート遊び

提供:菱沼淳子さん(玉川2丁目)

|

|

写真左と同じ場所、現在(2013.4.18)

本流の流れが変わり浅瀬は河原になり草で覆われています。土手の先の旧二子玉川園は再開発で高層ビルが並ぶ景観は昔の面影がありません。

撮影:岩田忠利

|

|

|

|

|

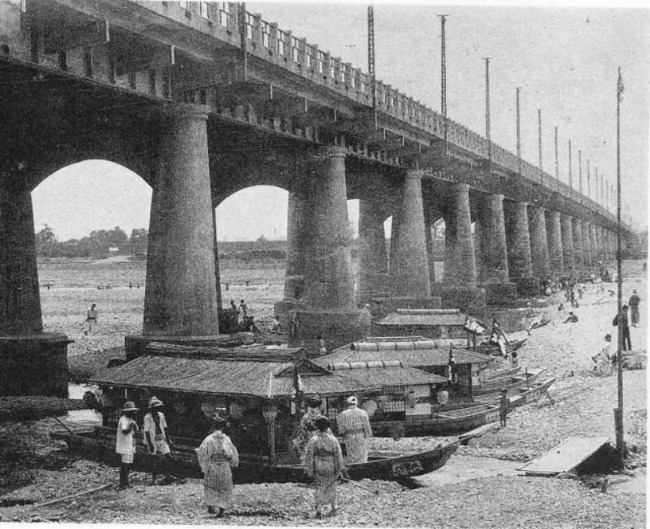

大正14年完成の二子橋と屋形船の発着所

二子橋は、丸子橋よりも10年ほど早く完成し、丸子の渡しが増水で渡れないときは中原街道の通行人はわざわざ二子玉川まで来て対岸へ渡りました。完成は大正14年11月、東京府・神奈川県・玉川電鉄の3者の協力で総工費五十余万円、全長250メートルの堅牢な橋梁が出来上がりました。

二子の渡しの時代には朝夕、大山街道を通る荷車や馬車が長蛇の列、また少しの増水にも通行止めになるなど障害が多かったのです。

写真手前は、料亭・水光亭の屋形船・発着所。左手の橋脚越し見えるのは兵庫島です。

提供:森 倫平さん(玉川3丁目)

|

|

|

|

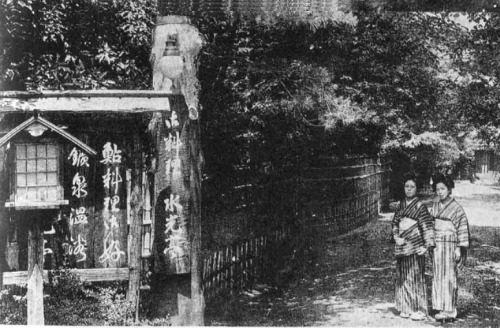

昭和3年、多摩川岸にあった水光亭の入り口

水光亭は瀟洒な構えと松に囲まれた広い前庭があり、松の間を通して右に兵庫島、左に真新しい二子橋の姿が川面に映り、朝に富士の霊峰、夕に多摩川畔の夕陽を仰ぐことができる東都屈指の景勝の地でした。亭内からは鉱泉が湧き出ていて、温泉気分に浸って休養もできました。

常連客には時の大物政治家の高橋是清・田健次郎・久原房之助・岩崎弥之助など、皇族では久邇宮、伏見宮ら。

水光亭は、刀鍛冶師・森 与三郎が大正時代に創業し、終戦直前まで続く一代の家業でした。

提供:森 倫平さん(玉川3丁目) |

|

写真左の水光亭⇒富士観会館⇒現在

水光亭の跡地は富士観会館に変わりましたが、それがさらに2004年、二子玉川初の高層マンション(27階建て)「プラウドタワー二子玉川」に変わった現在(2013.4.18)。

手前、多摩川岸に生える松の木だけが水光亭当時の姿をしのばせます。

撮影:岩田忠利

|

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください