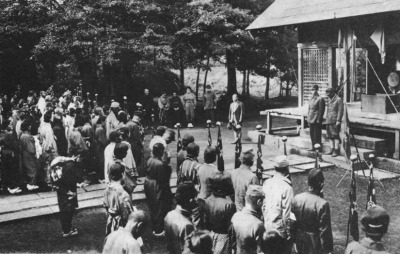

昭和18年、深沢神社で出征式

写真提供者・森田道寛さんの父親にもいよいよ召集令状がきました。氏神様の深沢神社に愛国婦人会、在郷軍人、親戚や隣組の人たちが集まり、バンザイの歓呼に送られ、出征……。

提供:森田道寛さん(深沢5丁目)

|

|

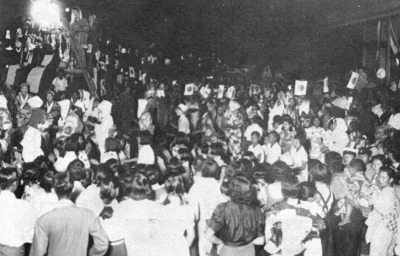

昭和21年9月、戦後初の盆踊り大会

太平洋戦争が敗戦で終結。廃墟の中で打ち萎れていた人々が盆踊りの太鼓の音でようやく立ち上がりました。久しく忘れていた喜びが蘇って……。

提供:森田道寛さん(深沢5丁目)

|

|

玉川神社の雨乞い祭り 昭和31年8月15日撮影 |

等々力不動の滝の水、6地区6樽が並ぶ

玉川神社(等々力3丁目)の氏子代表2〜3人が竹筒で丹沢・大山神社の水をもらって来ます。ほかの地元民は等々力不動尊の滝の水を4斗樽に汲んで担ぎ上げ、6地区6樽の水を不動様から玉川神社まで運びます。

写真は本殿前に勢ぞろいした4斗樽の6樽とそれを運んだ氏子の皆さん

提供:豊田真佐男さん(等々力1丁目)

|

|

宮司の合図で水の掛け合い、スタート!

氏子たちは「ざんげ! ざんげ! 六根清浄、六根清浄!」の掛け声で一斉に水を掛け合い、雨乞いします。この掛け声と行事は、昔から等々力村の夏の風物詩のひとつでした。

提供:豊田真佐男さん(等々力1丁目)

|

|

|

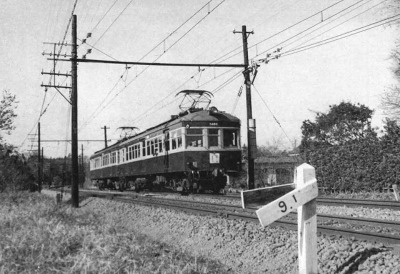

昭和32年、上野毛から等々力駅に入る2両編成の電車

提供:藤田幸一さん(鉄研三田会。練馬区南大泉)

|

|

昭和32年の大井町線

藤田幸一(鉄研三田会所属。練馬区南大泉)

上野毛を出た大井町行が そろそろ等々力の構内へ入ろうというところ、電車はデハ3450型の2輌編成だ。

当時大井町線と池上線は殆ど2輌、東横線と目蒲線が3輌編成で走っていた。

のんぴりした郊外電車のイメージが変わり始めたのは、昭和30年代後半からだった。大井町線の場合、戦後しばらくまでは東急の中でも古い電車デハ3150型や3200型といった昭和初期の電車が中心で、戦時中の私鉄統合時代には小田急からモハ1100型という木造国電のお古を借りて走らせたことがあった。中学1年の頃乗った1103号は、かなりいたんでおり、木造の車体がゆさゆさ揺れて走るのが面白かった。

その後、自由が丘の車庫が昭和20年4月15日の空襲で焼失、電車も4輌焼けた。池上線も雪が谷大塚駅が被災、さすがの東急も車輌のやりくりに困ったようだ。

幸い目蒲線と東横線のデハ3450型の50輌は全車無傷だったので、一部が大井町線にまわってきた。写真がそれで、塗色はブルーとイエローのツートンカラー。グリーン一色からツートンに変わったのは昭和26年からである。

写真ではわかりにくいが、正面左側の窓部分には座席があり、夏は一番前に座って正面窓を開けると風がまともに顔に当たって気持ちがよかった。この電車も昭和20代後半には貫通幌が付き、運転室も全窓に改められてしまった。

|

|

|

|

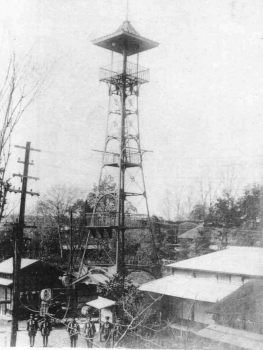

大正10年、等々力の火の見やぐら

等々力の火の見櫓と消防小屋があった場所は、現在環八沿いの城南信用金庫等々力支店に

提供:豊田真佐男さん(等々力1丁目)

|

|

昭和35年、出初式の梯子乗り

梯子乗りの妙技を演ずる森田道寛さん

提供:森田道寛さん(深沢5丁目)

|

|

|

|

昭和56年(1981)7月、等々力駅

撮影:「とうよこ沿線」編集室

|

|

|

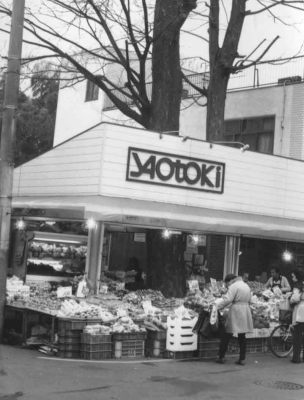

昭和63年店の真ん中に巨木が生えている八百屋さん

樹齢180年、胴回り2..5メートルという巨木が、なんと屋根を突き破って店のど真ん中に堂々と立っています。まさにお店の店主といった感じ。取材した昭和63年の前年、テレビ出演が7回もあった、等々力駅前の売れっ子ケヤキです。

秋の落ち葉は、葉を集めると2トン車で10台分とか。

「とうよこ沿線」NO.41「等々力特集」から

|

|

写真左と同じ場所、大ケヤキだけが残った現在

25年ぶりに訪ねたら、道路拡張で店は無くなり、店の中にあったこの巨木だけが世田谷区の「保存樹木」と「名木百選」の2枚の標示板が巻かれてあります。

2013.4.11撮影:岩田忠利

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください