昭和19年、尾山台駅前の交番前に集合した警防団員

右手の屋根が尾山台駅。左手うしろが交番。前列右から2番目が千ぐさ菓子店店主・田中惣太郎さん、後列右端に彫刻家で日展審査員の和田金剛さんらの顔が見えます。

提供:千ぐさ菓子店(等々力4丁目)

|

|

写真左と同方向、現在の尾山台駅前

2013.4.11撮影:岩田忠利

|

|

|

昭和56年(1981)7月、尾山台駅

撮影:「とうよこ沿線」編集室

|

|

|

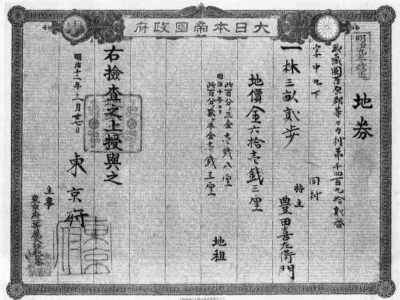

明治12年(1879)東京府発行の地券

提供:豊田真佐男さん(等々力1丁目)

|

|

坊ちゃん(夏目漱石)の初任給で

尾山台駅前が6000坪買えた!?

文 豊田真佐男(等々力1丁目)

★「とうよこ沿線」第4号(1981年3月発行)掲載

写真左は現在の土地権利書にあたる「地券」。明治12年11月27日東京府発行。

ここに記されている「武蔵国荏原郡等々力村第1492番字中丸下」とは、今の大井町線尾山台駅周辺の地所だったという。面積三畝二歩(92坪・303.6平方m)が、当時山林で1円以下の「金61銭3厘」で評価されている。

「いま,この辺の地価がいくらになっているのだろうか」そんな好奇心から尾山台駅前の不動産屋さんに立ち寄って相場を伺うと、「なんと1坪あたり“160万円から180万円”。じつに約2億6千万倍〜約3億倍〉の騰貴!

つぎなる好奇心。「1円にも満たないお金で92坪も土地が買えたなんて……。あの明治の頃の月給取りだったら、当時の尾山台駅前の地所がどれほど買えたのだろうか」。

夏目淑石の『坊ちゃん』を書棚から引っ張り出して読んでみると、つぎのくだりが出ている。

〈卒業してから八日目に校長が呼びに来たから、何か用だろうと思って、出かけて行ったら、四国辺のある中学校で数学の教師がいる。月給は40円だが,行ってはどうだという相談である〉

実際に“坊ちゃん(夏日淑石)“は明治38年9月ころ、中学校教師として松山に赴任しているようだ。とすると、単純計算で坊ちゃんの初任給40円では、あの尾山台駅前の地所が〈約6000坪も買えた〉ことになる。

「あ〜、あの頃の土地は安かった!」。いまの大卒初任給で果たして、尾山台駅前を何センチ四方買えるでしょうか?

|

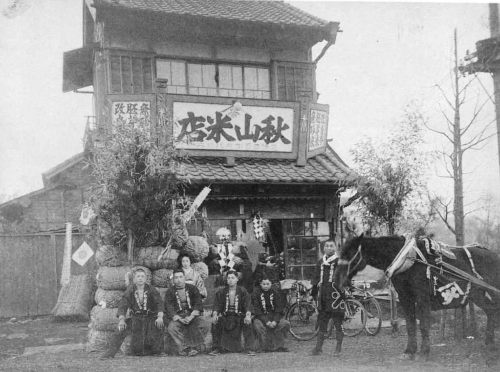

昭和5年(1930)創業の秋山米店(現秋山園)初荷風景

|

昭和8年正月、問屋が馬車で配達していた初荷風景

尾山台駅前通りにイチョウの木を植えたばかりで丸太の添え木がしてあり、店は秋山米店と坪田酒店くらいしかありませんでした。

主人は手を組んだ秋山栄次さん(昭和30年死去)、うしろに嫁いで間もない、しうさんが丸まげ姿で写っています。店の造りは江戸風、吹き寄せのガラス戸。

提供:秋山しうさん(等々力2丁目)

|

|

|

28年後の昭和36年正月、初荷

運搬は馬車からトラックに、米を俵やカマスに入れて運搬したのは、昭和45年ころまででした。

提供:秋山しうさん(等々力2丁目)

|

|

|

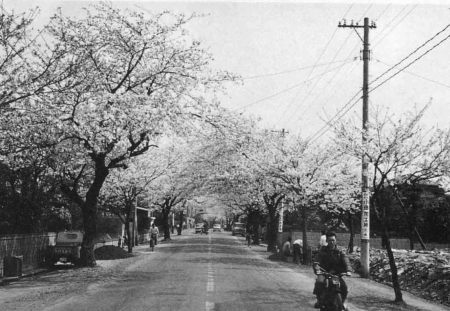

昭和35年4月、環八になる前の桜並木の道路

この桜並木は玉川田園調布1丁目の玉川浄水場から上野毛あたりまで続いていました。

提供:秋山しうさん(等々力2丁目)

|

|

|

写真左と同位置・同方向の昭和63年1月

片側だけでも2倍ほど広がっています。

撮影:岩田忠利

|

|

「環八」はこんな道でした。昭和6年から56年まで、道の変遷50年

|

昭和6年、環八の前身

黒土の道路、その端に植樹した桜の木はまだか細い。

提供:早川重孝さん(等々力1丁目)

|

|

写真左の20年後、昭和36年4月玉沢橋付近

桜が大きく生長、「桜並木通り」と呼ばれ、道行く人の心を和ませてくれました。

提供:早川重孝さん(等々力1丁目)

|

|

さらに20年、昭和56年2月

同位置・同方向を見たものですが、4車線歩道付きのコンクリート一色の道路です。

撮影:岩田忠利

|

|

|

|

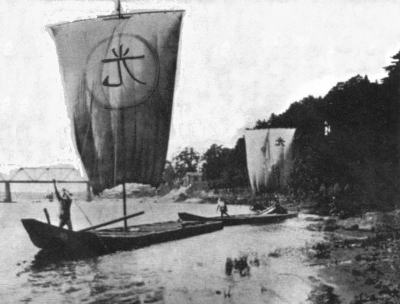

昭和10年、帆掛け砂利舟がゆく

宮内の渡しの少し上流、玉堤1丁目の元読売巨人軍グラウンド付近。建設工事用の砂利を積んで運ぶ“砂利舟”は東から西への風を利用して上流へ上っていきます。

提供:早川重孝さん(等々力1丁目) |

|

昭和5年、“砂利光ちゃん”の舟がゆく

丸子橋開通の5年前、東横線の鉄橋の上流。右手の亀甲山の下に細い道が川に沿って続き、ここは馬車や筏師(いかだし)が通る道で、現在の玉堤通りの前身です。

写真提供者・鴨下さんの父親、関根光次さんは「砂利光ちゃん」の愛称で呼ばれ、8隻の砂利舟を持ち、朝早く下流の六郷まで引き潮で下り、帰りは南風に乗って上流へ、という砂利運搬を日課としていました。

提供:鴨下行八さん(野毛2丁目)

|

|

|

昭和57年7月20日、野毛・玉堤地区の水神祭

多摩川の“川の神”をまつるこの祭は、まだ新しい祭りです。昔のような清流を取り戻したいと沿岸の人々が神輿3基を借りてきて担ぎ手350人が集まり、この年から始まりました。

地域の連帯感と郷土愛が深まり、以前腰まであったヘドロも、その後めっきり少なくなったそうです。

提供:鴨下行八さん(野毛2丁目)

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください