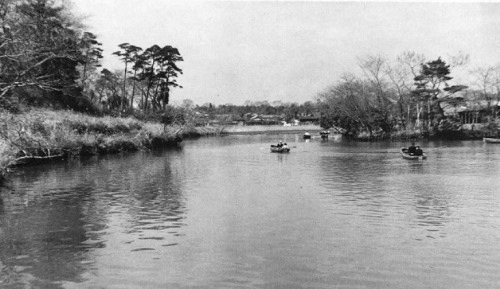

昭和30年代の九品仏池

浄真寺の境内裏にあった九品仏池には小島が浮かび、その周囲をボートで遊べる、楽しい都民憩いの場所でした。しかし、その後、渋谷東急文化会館の建設残土でこの広い池は埋められ、住宅地となりました。いま、その面影はどこを見渡しても微塵もありません。

提供:安藤嘉信さん(奥沢7丁目)

|

|

住み着いた感じ

作家 石川 達三

昭和十五年の春に九品仏ちかくに一戸を造ってから、遂に十五年住みついてゐる。まだ当分は動きさうにもない。子供たちが成長して、家が狭くなったので、二、三年も心がけて転居を考へたが、たうたう決心がつかず、多少の建て増しで我慢して、居すわることにきめた。私の家はいまだに水道がない。井戸水がぺらぽうにうまいので、この水から離れられない。夏など、郵便配達さんに水を御馳走しては、自慢してゐる。

昭和十五年当時は、電車が九品仏駅にとまると、降りる人が二人くらい、乗る人が三人くらい。まことに閑散なものだった。駅前の踏切から貯水池の方を見ると、あの通りに通行人が一人もゐないことがしばしばだった。玉川聖学園の付近は一帯の田圃で、蛙の声がやかましかったし、私の家のまわりも麦畑だった。

戦災のはじまる頃から奥沢付近の人口は急激に増加したのだった。あれだけの空襲に、私の付近が何の被害もなかったのは全くの幸運だった。そのところに家を建てたのは、何もはっきりした意見があったわけではない。ほんの偶然であったがよほど運の良い場所に当たったらしい。

玉川全円耕地整理組合発行『郷土開発』から

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください