大正15年、佐藤春夫が鉄町で小説『田園の憂鬱』執筆

|

詩人・佐藤春夫が大正5年、東京から移り住んだ家

提供:坂田成一さん(鉄町)

鉄に来てからの春夫

春夫が鉄に来たときの持ち物といえば「ひとりの女と二匹の犬と一匹の猫と絵具と十冊の書物と二枚の着物」だけ。その印象を春夫は主人公の目を通して小説『田園の憂鬱』の中でこう表現しています。

−筋の平坦な街道が東から西へ、また別の街道が北から南へ通じているあたりに、その道に沿うて−つの草深い農村があり、幾つかの卑下った草屋根があった。それはTとYとHとの大きな都市をすぐ六、七里の隣にして、三つの激しい旋風の境目にできた真空のように、世紀からは置きっ放しにされ、世界からは忘れられ、文明からは押し流されて、しょんぼりと置かれているのであった。

(中略)この丘つづき、空と、雑木原と、田と、畑と、雲雀との村は、実に小さな散文詩であった。

そして小説の冒頭に彼が移り住む家についても以下のように主人公に語らせています。

「いい家のような予感がある」

「ええ私もそう思うの」

その草屋根を見つめながら歩いた。この家ならば、いつか遠い以前にでも、夢にであるか、幻にであるか、それとも疾走する汽車の窓からででもあったか、何かで一度見たことがあるようにも彼は思った。その草屋根を焦点としての視野は、実際、どこででも見出されそうな、平凡な田舎の横顔であった。しかも、それが却って今の彼の心をひきつけた。

この小説を発表してからの春夫は小説のほかに戯曲も書き、さらに知的洞察力と鋭い分析力を持つ批評家として文芸評論、文学史論に多くの業績を残しました。晩年は門弟3000人ともいわれ、昭和35年に文化勲章受章。ラジオ録音中に「私の幸福は……」と言い残して急逝したのでした。

その死後53年。春夫が鉄を初めて訪れてから97年が経ちました。その間、鉄町はすっかり様変わり。いま彼がこの地を再訪したらどんな視点でどのような筆致で描くでしょうか。

|

|

|

当時の佐藤春夫

佐藤春夫は明治25年に和歌山県新宮市に生まれ、旧家の長男として生まれました。

県立の旧制新宮中学校に入学したとき、将来の志望を先生に聞かれ「文学者たらん」と即答したという。文学書に没頭するあまり、3年生のとき落第を宣告されたことも。同校卒業の3月に上京し詩人・生田長江に師事し、9月には作家・永井荷風を慕って慶応大学文学部に入学しました。だが、学問のほうは怠り、在学5年間でたった1回進級しただけで大正3年に退学しています。

鉄町を初めて訪れたのはその翌々年、大正5年4月のことでした。

|

|

|

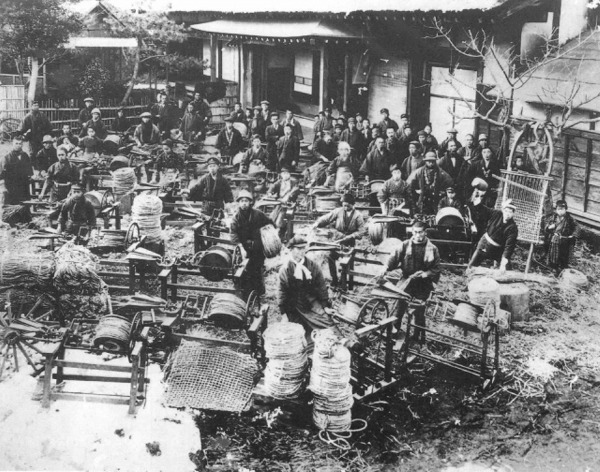

大正10年(1921)、縄ないの講習会 村田鷹輔家(現村田 武家)で

提供:村田 武さん(鉄町)

|

大正10年、鉄の集落で縄ない機を借り受け、初めて機械で実習する

右手には縄の吸い込み口に入れる縄を木槌で叩いて柔らかくする人。足は機械を漕ぎ、手にワラを持ち、機械に差し込んで縄を作る人……。男も女も、お年寄りも若者も、まちまちの服装でそれぞれの動作。現場の雰囲気が伝わってくるような臨場感がある写真です。

最後列の左端が、この家の当主・村田鷹輔さん。 |

|

ワラの需要

ワラ縄は農家の必需品。作物の梱包や荷造り、ムシロ作りや植木の手入れなどいろんな面で使われます。

従来、縄ないは夜なべ仕事にワラを手でよじって作るという手作業でした。それが養蚕が盛んになると、写真手前のカイコ飼育用の網が大量に必要となり、手作業では間に合わない。そこで機械化、縄ない機の使い方講習会を開くことになったようです。

|

|

昭和4年、小泉又二郎逓信大臣(小泉純一郎元首相祖父)、鉄を訪問

提供:村田 武さん(鉄町)

|

|

昭和4年春、時の大臣が片田舎の鉄を訪れるとあって、村中総出でお出迎え

村中大騒ぎ。村長さんからお巡りさん、校長先生に引率された小学校児童まで村人総出の出迎えです。その目的は鉄の村田鷹輔さん(村田 武さんの祖父)の病気見舞い。

写真中央で杖を持つ小泉又次郎逓信大臣が出迎えの村人に挨拶する場面。右手が村田鷹輔家、左後方は現三堀司郎さんの家。

なお、この写真が載った本誌『わが町の昔と今』第5巻「青葉区編」を購入した川崎市中原区の小泉純一郎元首相の支持者が写真をコピーして横須賀の実家に送ったところ、「初めて見た写真、ぜひその本が欲しい!」とのこと。さっそく当編集室から横須賀へ贈った記憶があります。 |

|

|

|

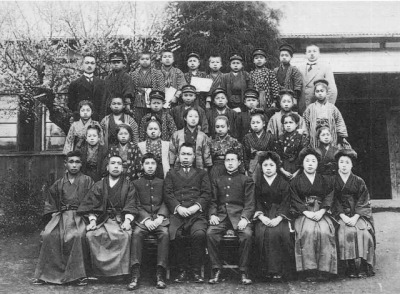

小泉逓信大臣を囲んで村田家の玄関先で記念写真

前列中央に座る女性が入院中の鷹輔さんの夫人。その後ろが小泉大臣。

提供:村田 武さん(鉄町) |

|

小泉又二郎という政治家

小泉純一郎元首相が人格形成に最も影響を受けた人は、写真のこの人、祖父の又次郎さんだといわれています。

横須賀の鳶職人から身を起こし、独学で小学校教師となり、新聞記者などを経て衆議院議員当選12回、憲政会では幹事長、総務をつとめて普通選挙・護憲運動に尽くしました。 なかでも顕著な功績は自らが衆議院副議長に就任したとき、議会運営の公平性を保つため党籍を離れるという先例を作ったことです。

この前例は今でもわが国の国会で守られ、受け継がれています。

こうした骨太なおじいちゃんの血が流れる小泉家の孫さんや曾孫さんなのです。

|

|

明治期〜昭和の戦前、鉄小学校

提供:村田 武さん(鉄町)

|

明治43年(1910)、鉄小学校最古の写真

児童は5年生と6年生、最後列右、背広の人が初代校長・村田柳蔵先生。

この写真は鉄小学校で最初に撮った写真と言われ、すでに103年経っていますがキズや汚れが無く、保存状態が大変良かったようです。 |

|

大正10年、鉄尋常高等小学校高等科卒業式

|

|

昭和14年、木刀を使っての剣道の時間

右手前の人は鉄出身の志村正之先生。

提供:村田勇さん(もえぎ野)

|

|

昭和17年、6年生は鉄神社まで行進、必勝祈願

最上級生の6年生は毎月8日、校旗を先頭に鉄神社まで行進、戦地の兵士の武運長久、必勝を祈願しました。

|

|

|

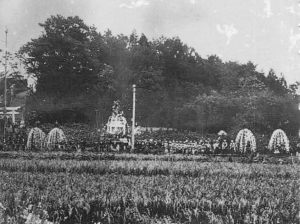

昭和3年、鉄神社の祭礼

提供:村田 武さん(鉄町)

|

祭りの行列が集落内を回って神社へ

|

|

神社に戻ってきた行列の一行

本殿前に宮司や神官、宮世話人の人たち。その両側に金棒を持った手古舞姿の男女。左上のやぐらの上では投げ餅の入った俵をかつぐ男たち。これから投げ餅が始まるようです。それを待つ村人が境内にいっぱい。

|

|

|

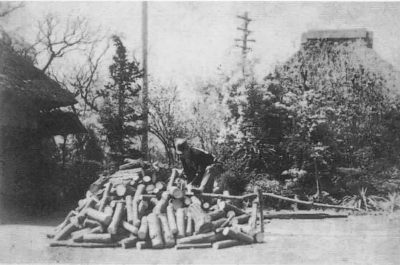

戦時中の燃料、薪と木炭

提供:田岸安江さん(鉄町) |

昭和16年、力仕事の薪割りは男性の役割

戦時中は燃料が乏しく、燃えるものなら何でも燃料としました。とくに薪は長く燃えるうえに木炭が取れるので重要な燃料でした。米穀店では米のほかに燃料の薪と木炭をよく併売していました。 |

|

昭和18年、家族で火鉢を囲む冬の夜

暖房といえば、火鉢とコタツくらいのものでした。火鉢の中には囲炉裏の残り火やお風呂を沸かした後の置き火を入れました。

|

|

|

稚児行列

|

|

昭和28年4月、祥泉院(現みたけ台)へ向かう稚児行列

一行は一面の鉄の田んぼを回って祥泉院へ向かう。

提供:村田武さん(鉄町)

|

|

|

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください