|

�������⍂�����̂��D���ȁi�H�j�s�����̐l

|

|

|

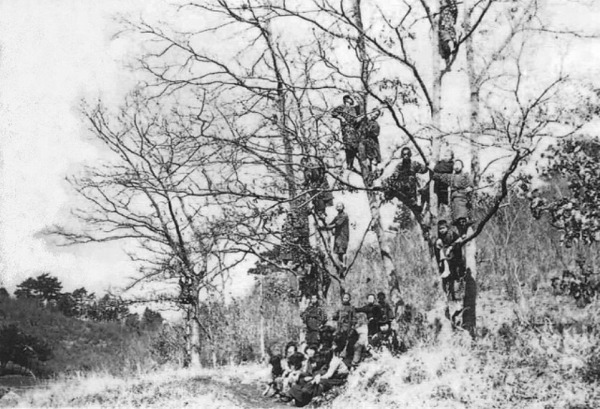

�����ƁA���ł͂Ȃ��l�Ԃ̖ؓo��I

�@���a12�N�A�ɓo�����q�ǂ������B�����͒������̐����i���݂̗��Ŗ����O�t���j

�@���̌��i������̕�e�⏬�w�Z�̐搶���ڌ������牽�Ƃ��������ł��傤�H�@�����͑�l���ٔF�����̌��i���J�����Ɏ��߂Ă��܂����B�@�@�F�X�@���j����i�s�������j

|

|

|

|

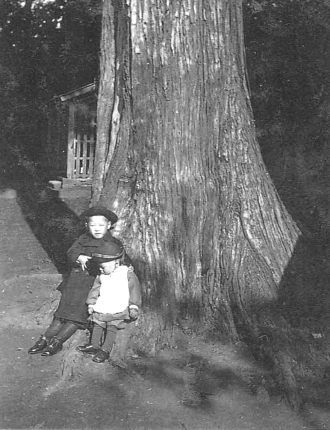

�@�R�Ԃ��i�̂ڂ�j�̍����͒������ōō�

�@���a�P�P�N�P�O���A���s�����E���R�_�Ђ̍�̎R�ԁB�E��O�̛�Ƃ��̎R�Ԃ̍����́A�ߋ��ߍ݂ɖ�������Ԃł����B

�@�@�F�X�@������i�s�������j |

|

|

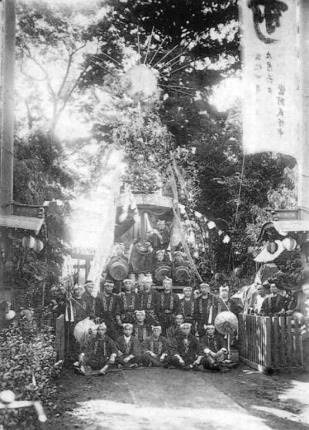

�@������̐��͂R�O�b������Ԃ̍���

�@���a14�N�A���s�����E���R�_�Ђ̂��_�̐��B�ڒ����̑�����3�A4�l�̑�l��������قǂŁA���̒��͓V��˂��A���s�����̓�����ׂɂȂ��Ă��܂����B

�@�@�F�X�@���j����i�s�������j

|

|

|

|

�@�@�@

���a�����̌���������

|

|

|

�F�X�@���j����i�s�������j |

|

�@�@�@���a�U�N�����A�㖃�����H�ɖʂ������s�P���̎ԉ������X

�@����̐X�@�F�삳��͓y�n���q�łX�̂Ƃ����c�s�}�t�̌����X�u�ԉ��v�ɒ��t����A�C�Ƃ������Ė���36�N�Ɏԉ��̒g�������������n���ɖ߂艺�s�����ɓX���\���Ɨ����܂����B�M�p�������b�g�[�Ɍڋq�̃j�[�Y�ɉ����鏤�@�ɓO���ēX�͔��W�A���R�A���l�E���I�A�j���ȂǂɎx�X��݂���܂łɂȂ�܂����B

�@����A�������̉Ƃ́u�s�����̂܂イ���v�ŗL���������X�c���B

|

|

�@�@�ʐ^���Ɠ����ꏊ�̌��ݒn

�@�E��̃r���͌����_�u�J�{���w�Z�����v�ɂ���ԉ������X�B���͏㖃�����H�B

�@2013.9.17�@�B�e�F�ΐ썲�q�q����i���g�j

|

|

|

|

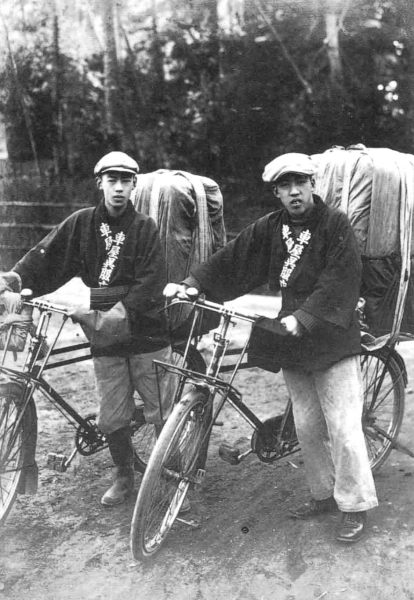

�@�@�@�@�@�Z�ɒ��ŖX�X�^�C���̌����̍s��

�@���a11�N�R���A�Ⴂ�X���͈Z�i���邵��Ă�j�ɒ��ł��X�̏o�ŗ����B���]�Ԃ̉ב�ɖ��s���C�~�ŕ�݁A��������R�Ō��킦�āA�����A�����Ӑ�֏o���I

|

|

�@�@�@�@�^���X�̎d�����

�@���a28�N�A�����̃^���X���d����Ɍ��܂ōs���ė����]�ƈ��E���q�p�|����B

�@�g���b�N���Ȃ�����A���]�ԂɃ����J�[��t���Ă��̑�p�ɂ��Ă��܂����B

|

|

|

|

���̎ʐ^�̂W���O�A�Q�E�Q�U�����u���A����ɏW����������

|

|

|

�F�X�@������i�s�������j |

|

�@

�@�u�܂Ó����v�̈Ӗ��@

�@

�@���̎ʐ^�B�e��8���O�A2��26���ɗL����2�E26�����͋N���܂����B����͐N���Z20�l�炪��1400�l�̉��m���𗦂��Ď��̓��t�̏d�b������X�ƎE�Q���i�c����т�苒���č��Ɖ�����v������A������N�[�f�^�[�ł����B

�@���̗����A�����ɉ����߂��z������A���̉����i�ߕ��͎s���ւ̔��S���\�����肵�܂����B

�@

�@����Ȑ���s���̒��A�S�����͕n���ɂ������ł��āA�����̐��_��Ԃ͂���߂ĕs����ł����B

�@�����Œ������ł͑����ȉ��̗L�͎҂�����ɏW�܂�A������葺���Ɍ������i�����j�������̂ł��B

�@����␢�����ǂ�����A�u�܂Ó����v�B�����ɓ��������ɁA�₪�Đ���͈��肷�邩��A�ł����B

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���u�܂Ó����v

�@���a11�N3��6���A�������̗L�͎҂�����ɏW�܂葺���̐��_�I���h����߂邽�߁u�X���U����v�Ƃ�������������N���܂����B

�@�u�܂Ó����v�̊������͍̂��������q���g�����i���ƒ��j�A�E��������c���E�J�{�P�g����i�瑐��j�ł��B

�@�@���ܒ���������̐Ւn�͓c���s�s���̍��ˉ��B����̋u�͓������A�������Ȃǂ����鉺�s�����B�@�@�@

|

|

|

|

��㏉�̍Ղ�

|

|

|

�@�@�@�@�@���a21�N10���A�펞���A���f���Ă������R�_�Ђ̍Ղ肪����

�@�݂�Ȃ̊�т��傫�Ȗ����ƂȂ��āA�\��Ă��܂��B�܂��퓬�X�ɍ��h���p�̒j�����ڗ����܂��B

�@�F�X�@���j����i�s�������j |

|

|

|

�@

��x���_�n�����ꂽ������

|

|

|

�F���ؐ��v����i���]�˒��j

|

|

���a59�N�A�g���b�N���g�ʋ��h���c�A���������ؐ��v�v��

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���

�@����̃J�S�́A���n�̐��c�ň�𑩂˂�Ƃ��Ɏg���g�J�b�`�L�h�Ƃ����|�J�S�B����A��̊|�������̐悪�����������H�ɂȂ�܂����B

|

|

|

�����P�O�N�R���A�t�C���^�[�ƂQ�S�U���s�������̌����_�J�ʎ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�g�l���ꂳ��i�瑐��j |

|

�@

�@�k��n���������̐^��

�@���]�˒��̕��ؐ��v����̉Ƃł͓������̐��c���H�ƒc�n�p�n�ɔ�������A���̑�֒n�Ƃ��ĉ��J�{���ɔ_�n���܂����B�g���b�N��15���قǂ����Ă͍��]�˂���g�ʋΔ_�Ɓg�ɗ��ł��܂����B

�@�Ƃ��낪�A���x�͂��̐��c���t�C���^�[�`�F���W�p�n�ɓ�����ƕ����Ăт�����I

�@�₪�āA���̔_�n����������A�H�����i������A������͍H�������K�ˁA�ӔC�҂ɐ��c�̐Ղ��m���߂܂����B

�@�u����̓c��ڂ��������ꏊ�́A���傤�Ǘ������̐^���ł���v�Ƃ��̐l�B

�@�Ȃ�قǂ˂��A������l�̓z���g�ɂ悭��������̂ł��B������A���̂ق��́A�ǂ��Ȃ̂��ȁH

|

|

.gif)

.gif)

![]() �{�^�����N���b�N����������

�{�^�����N���b�N����������