戦後初の祭り 提供:小泉カヨさん(荏田町)

昭和21年10月9日。戦時中、中断していた驚神社の祭りが復活、この日が戦後初めてのお祭りとあって見事な山車人形と造花にその気合のほどが表れ、個性豊かな、いでたちで気分も最高潮の宮元青年団の皆さん。

この頃、皆さんが10代後半や20代なら今は80代になっていることでしょう。お元気かな? きっと、お達者でしょう。なにしろ、青葉区の男性の平均寿命は81.7歳で全国第1位、女性は88.0歳で全国第7位という厚生労働省のお墨付きの統計があるのですから……。

|

|

作柄品評会1等賞

昭和28年夏、大場町(現あざみ野2丁目)の畑で金子謙−さんがつくった小麦畑が山内農協主催の作柄品評会で一等賞!

提供:金子直作さん(あざみ野)

|

|

国体旗リレー

昭和30年10月23日、神奈川国体の「国体旗」が山内青年団陸上競技部有志の手で山内地区を走り抜けました。手前右の先頭は黒沼 弘さん、後ろ右が金子直作さん。

提供:金子直作さん(あざみ野)

|

|

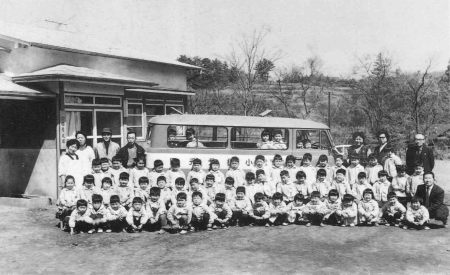

山内地区初の保育園開園

昭和38年、小桜愛児園(初代理事長・岩崎増蔵さん、園長・藤原タミさん)は、谷野常吉さんら住民の協力で岩崎増蔵さんの所有地、現あざみ野1丁目32番地に山内地区最初の保育園を開園しました。

提供:飯島武靖さん(あざみ野)

|

|

|

横浜市内最古の「村の鍛冶屋」

|

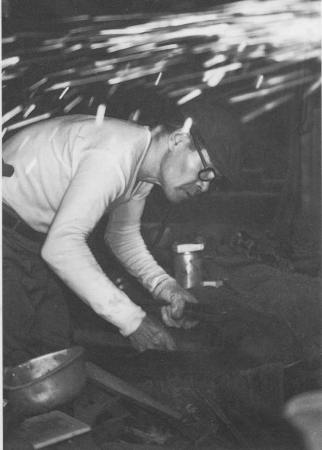

横浜市内最古の野鍛冶、鶴松さん

飛び交う火の粉の中で農機具製作に打ち込む鶴松さん。 提供:根本鶴松さん(新石川)

|

|

|

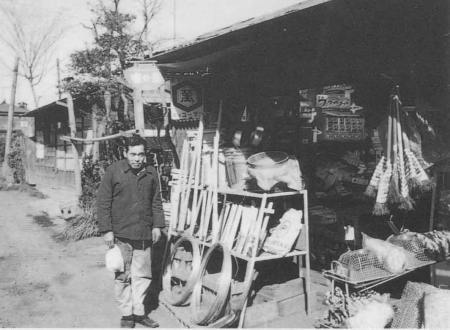

昭和30年代、根本商店の前で根本鶴松さん

山内小学校の前に作業場と自作製品を売る店がありました。

人々の暮らしや農作業に欠かせない刃物や農機具。根本鶴松さんは初代鍛冶屋の父・房吉に習い、この作業場で2代にわたって一世紀以上にわたって造り続けてきました。

彼は小学校6年生から平成13年、87歳まで鋼鉄を火と水で操る野鍛治ひと筋の半生。それは横浜市内で最後で、最古の職人でした。

製品の切れ味の良さ、使いやすさ、丈夫さは農民や職人の間で評判となり、横浜市内はもとより川崎市内、県内各地から常連客が絶えませんでした。

|

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください