�ҏW�F��c�����@/�@�ҏW�x���F�������G

|

| �m�n.906�@�@2016.03.05�f�� |

|

|

| �������X�N�Q�����s�w�Ƃ��悱�����x��67���u�H�v���W��Q�e�I�v���� |

| �M�ҁF ��c����(�{���ҏW���j |

|

�@��ނŏo������ӊO�Ȑl��X�A�n������̑����i�ł������������H�ו��̘b�ȂǁA���̓ƒf�ƕΌ��őI��ŏ����Ă݂܂����B

�@����ȏ����������킹�Ă�����A���Ђ��ւ肭�������B��c����

|

|

|

|

�@�@�@�@�T�n�������̍��A���W�F���A���痈��

|

|

|

�@��ł��\�o�̒B�l�A�W���������

|

|

|

�u���͍��A�����ŃA���W�F���A�l�̖����Ǝ�ł����Ή�������Ă܂��v

�@���N�Ԃ肩�ŋ��R��������m�l�̋��q��q����B���S�A�ق�Ƃ����ȂƏ��X�^�S�ËS�������B

�@�A���W�F���A�Ƃ����A�A�t���J�̐��k�[�Œn���C�ɖʂ��A���u�������w�̎Y�����ł͂Ȃ����c�c�B�T�n�������̃A���W�F���A�Ɠ��{�̓`���H�����̇���ł������A���ٕ̈����ǂ����̖��ȑg�ݍ��킹�ɋ����ÁX�c�c�B

�@�u��������Ⴂ�܂��I�@���ɂ������܂��傤���H�v

|

���Z�g�`���������ԁA�@���ʂ�ɂ���X�̓X���ŃW������

|

|

���߂𒅂��N���e�L�p�L�Ɨ����ȓ��{��ʼn��B

�@�@���炭�҂ƁA�����̐F�N�₩�ȉ��F�̕ς�肻�A�u�䂸��v���͂��B�M�q�̂���₩�ȍ���A���������\���̍��̂���ˁA�Â��炸�h���炸�[�݂̂���c���A�O���q�����Ă���B�J�̂����Ή�����ł͖��킦�Ȃ������B

|

|

�@���ꂪ�A���W�F���A�l�̃x���A�U�j�E�W������i34�j�̎�ł����Ȃ̂��B

�@�ނ��˂̑�햡���K������܂łɂ͂�͂�A����Ȃ�̃L�����A���K�v�������B��w���̍��A�t�����X�̓p���̓��{�����X�EOHSAKA�ŃA���o�C�g�A���{�����̊�b���V�N�Ԋw�B����Ɏ����̖ڂœ��{�Ƃ����������Ă��������Ɨ�����1�N�ԑ؍݁B���̎��A����X�Y�����ʂ�ŐH�ׂ������̖����A���ꂪ�W������ɂ͖Y����Ȃ����̂ƂȂ����B�����ċA����̓p���ŏo��������q��䂳��i���ݕۈ牀�̕ە�j�ƌ����A�ė������ːE�l�̓����u�����ƂɁB

�@�m�l�̏Љ�ŏ��c���̇����Ζ��l��������Y����̂��Ƃ�2�N���C�ƁB����5�����N���A���V�ɂ̓o�C�N�ŁA�J�V�ɂ͓d�ԂŐ�肩��ʂ��Ă͖�V���܂œ������B���̔M�ӂƓw�͂��������͕̂���6�N4���A�`��E���q��q����Ɓu��ł߂@�����i���Ԃ炠��j�v���J�������������B

|

�@�W�����������ӂ��Ă���̂́u���c���̃I���W����́A�w���������M������I�x�Ƃ������t�v�B���q����̔����͌��t�����H��̊킪���ׂĂ��Ƃ������Ƃ��B

�X�F�����捡��쒬485�|10�@

�@�@�Ηj��x�@

�@�@��044�|711�|1147

|

�u�߂@�����v�X�� |

|

|

|

|

�@�@�@�@�@�u�ُ��ѐ��v�̖x�c���O����

|

|

|

�@�@�@�@�����_�{�Řa�َq�̕�[

|

|

|

�@���g�̉��A�`�k�捂�c���̓V���{���̘a�َq������̂���l���A�����_�{�Ň��َq���[�����ꂽ�Ƃ����b�����B���j�������_�{�ŕ�[�̓y�U���������p�͂悭�e���r�Ō��邪�A�َq�̕�[�Ƃ͒������B

�@�u�ُ��ѐ��v����l�A�x�c���O����i65�j�͓X�̉��̎d����ŏ㐶�َq����ۂ悭���グ�Ă�������x�߂ĉَq��[�̂��b�B

|

�����_�{�{�a�O�B�Î��䂩���������ŗ���������ĕ�[����x�c����

|

|

�@�u���͖����_�{�ٓ��h�_��̉���ŁA�Ȃ������ɔ��H�̖���Ă�ꂽ��ł��ˁB�ْ����Ȃ��Ƃ����E�\�ɂȂ邪�A�O�̔ӂ͂悭�Q���Ȃ�������B�����͂܂��A�����_�{�Őg�𐴂߁A���݂��^����ꂽ�ߑ��𒅂āA�{�a�O�ɐ�������B�����ŋe�̌��ɂ��Ȃe�ƁA�����V�c�̂��܁E�����c���@�����D������������I��ŁA����������ĕ�[�����Ă��������܂����B��N�A���N�ƂQ�N�A���A10��29���̂��Ƃł����v

|

|

�@�x�c����͒��쌧���܂�A���e���Ó�E�t�R���̏��w�Z�̋����ɕ��C�������Ƃ���t�R�ň�B18�Œ���E�P�����̕������ŏC�ƌ�A�e�n�̗L���X�œ����A�a�َq�̐^�����w��ł����B

�@�S���َq�唎����ł͏��a58�N�Ɂu��[���Œ��v���s���_���܁t�A��59�N�Ɍ��̉ԂƂ�����҂��Ԃ��C���[�W�����n��Ă��َq�u�҂��ԁv���s�S�ٔ���܁t�ɋP���Ȃǐ��X�̏܂���܁B

�@�܂��A���l�������Ŋu�N���ƂɊJ�����_�ސ쌧���ٓW�́u�H�|�َq�v�A���̕���ł��x�c����͉ԂⒹ�A���i�Ȃǂ�a�َq�Ŏ�����������̍�i�Ɏd�グ�閼�l�Ƃ��Ă��m���Ă���B

|

�S���َq������ő�܂ɋP�����u�҂��ԁv |

|

�@�@�X�F�`�k�捂�c��2-7-5�@��045�|592�|2344

|

|

|

�@�@�@�@�@�u�����������̑�����ւ̋��D

|

|

|

�@�@�@������w�O�A�单���̈���

|

|

|

�@�N�z�̐l�������q���̍��悭�A��čs���Ă�����������쉀�V���n�B���̊J���̏��a�Q�N���牀���ł��y�Y�����J���Ă����̂��单����l�E�单�@�M����i86�j�̂��Z����B�ނ��Z����w�O�x�X������ēƗ������̂����a�S�N�B�����Ă��̗V���n���₩�ɓ�����Ă����̂����a10�N�ɋe�l�`���n�߂������炾�����B

�@�u�����A�ɂ͖����̐l�`�Ă��������B���Ⴀ�A�����ł�������ɂӂ��킵���y�Y�����A�ƌZ�Ɠ�l�ōl�������̂����Ăł����B�����͐����ŁA�A������������ނ�܂�������˂��v

�@�Ɠ����������������ȑ单����B

|

�@�吳7�N�A���`�D�̒��ł͈������ŒU�ߏO���A���������Ȃ����ۂ�ł��i�B���݂̊ێq���̉�������

�@�@�F�|�{���Y����i�������ێq�������j

|

|

|

|

�@�̂̓X�͖ڊ����̍H���ʼnw�O�ʂ�̍�������E���ֈړ]���A�X�\���͏������Ȃ����B���A�E�l�̔ѓc���v����ۂ悭���Ă��Ă��Ă���p���K���X�z���Ɍ�����B

|

�@�����ӂ�Ɏg������͂ӂ�����Ƃ��Ĕ����B�悭�������Q�͊Â݂�}���A�����ς�Ƃ��Č㖡�������B3�A4�̓y���b�Ƃ������Ⴄ���獢��̂��B |

�n�ƂW�O�N�A�������P�������ɂȂ����单���̈���

|

|

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�S���ɍ������t�@���A�g���쐶���[�����h

|

|

|

�@�@�ˈ�ɂP30�N�A�㉪���X�u�ߗ��i���j�ˁv

|

|

|

|

|

|

�@�@��x�ł��C�ɓ���A�������̈ɗ\��

|

|

|

�@�Â��A�݂��݂������A�����낢�ŁA�͂��ꂪ�Ȃ��ɗ\���c�c�B����N2�A3���ɐH�ׂ�̂��y���݂��B

�@���̈ɗ\���͕ҏW���X�^�b�t���l���𗷂����܁A���R��̃��[�v�E�G�[���̉ʕ��X�Ŕ����Ĉȗ��A���̓X������Ă�����́B�킪�Ƃł����̍����ʕ��X�ɒ������đ����Ă��炤���A�ŏ㋉�i�ł݂���1���i��40�l��j�A�N�ɂ��ϓ������邪���6��~�i�����ʁj�B

|

|

|

�@���̈ɗ\���͐��˓��C�̋������Ƃ������̎Y�B���˓��C�̒����������ς����тĈ���Ă��邽�ߓƓ��̔Z�����ƃR�N������B

|

���˓��C�̋������ƈɗ\�� |

|

�@���̖����Y����Ȃ��t�@���������A�����ʕ��X�����ł����O��700�������N���邻�����B

�@�@�A����F���Q�����R�s��^��2�|4�|11

�@�@�����ʕ��X�i�X��E������C���j��0899�|21�|9050

|

|

|

�@�@�@���m�E�n�H���́u�ۂ�|���傤��v

|

|

|

|

�@�u�痿���ɁA�܂��A�T���_������������ăh���b�V���O�ɂ��ď����オ���Ă݂Ă��������v

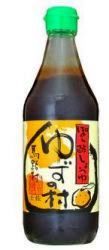

�@�ƍ`�k��V�g�c���̓ǎ҂̕����璸�Ղ����Q�{��500ml�́u�ۂ�|���傤��v�B

�@�畨��Ă����̃^���ɂ��Ă��A����ɂ����Ă��A���Y�̍��肪�v�[���ƕY�����R�̎_���Ɩ{��y���J�c�I�����̊Â݂̂���ݖ����A���ꂪ�킪�Ƃł͂ƂĂ��D�]���B

|

500ml �@�V�O�O�~ |

|

����͍��m���̔n�H���̎Y�B�u���܂��v�Ƃ͂����ɂ��q�̓I�ȑ����A��x�͉����l���̒n��K�˂Ă݂����Ȃ�B����Șb��ҏW���ł�����A�u�����ɂ͑��̕����悭�ނ�ɍs����ł���I�v�ƃX�^�b�t���{�q�q���b���B

�@�@�ޏ��̕���A�c���`�V����͑��E�L���̉Ƃ��炱�̑��̋������_���ւ悭�w���u�i�ނ�ɏo�����A�������Z�ȕ��i�Ɛl����ӂ�鑺�l�ɂӂ�A���ł͂�������n�H���̃t�@���Ƃ��B

|

|

|

�����]�ƃo�C�N�t�A���ɐl�C�A�n�H���̋������_��

�B�e�F�L���s�E�c���`�V���� |

|

�@�l��1200�l������Ƃ̏����ȎR���ɂ́A�������^�N�V�[�͂Ȃ��A�n�C���[���P��B�����A�����ɂ͈��c��Ƃ���������n�H����ƃ_��������B�q���͐�V�сA��l�͉���A�s��̔�������ɂ͌��n�̐l�́u������v�ƌ����Ă���B

�@���������A���͉ߑa���̃n���f�B�Ɠ����Ȃ��瑺�������ăR�c�R�c�ƃ��Y���ɗ�݁A���́u�ۂ�|���傤��v�̓��Y�i�Ƃ��Ĕ���o�����B�Ƃ��낪�A���ꂪ�S����101���W�ōŗD�G�܂܂Ŏ�܁A���̖��Y�ƂȂ����̂��B�W��~�ȏ�܂Ƃ܂�Ƒ��������ő����Ă����B

�@�A����F���b62���m�����|�S�n�H��3762

�@�n�H���_���@�@��08874�|4I2211

|

|

|

|

�@�@�@�@�n���̔��������y�Y���A���X����ǁc

|

|

|

�@�@�@�ӊO�ɒm���Ă��Ȃ����̍D��

|

|

|

|

|

|

|

�u�Ƃ��悱�����v�s�n�o�ɖ߂� |

|

|

���y�[�W�� |

|

|

�u�ڎ��v�ɖ߂� |

|

|

|

|