�@���ꂼ���g���B�������̉�

��q�R�w�𓌂֔����j���X��������A�قǂȂ��s���ƁA�̐[���Z��n�̒��A�Q���̊����������̉Ƃ�������B

1���́A�r�c�V�g�ƁB�����́u�X�̉��v�B���z��150�N�o�Ƃ����A�]�ˊ��V�۔N�Ԃ̍�B�{��H�������]�c���E�y�������������ƂŁA�����~�������ł���������拭�B������Ԃ̔Y�݂́A�����̕����ւ��B���̒��B�Ɖ��������E�l�����Ȃ����Ɓc�c�B�����ŁA�r�c�Ƃł́A�g����h������Ċ����͔|���A���u�ɖ��N�ۑ������߂Ă���Ƃ�������A�����h�B

����1���́A��؍D�i�悵�݁j�ƁB�����́u�{��v�B�]�˖����Ɍ��z���ꂽ����B��؉Ƃ́A���������X�{��H���ƋƂƂ��A�t�߂̎t���F��_�Ђ�A�@�؎������̑�\��̈�B

��c�`���̉Ƃ����Q���̂���B�ǂ���̉Ƃ��A��q�R�̎��R�ƒ��悭���a���A���̑O�ɂ������ނƁA�v�킸�����̂Ƀ^�C���X���b�v���Ă��܂������B

|

��@�D��

�B�e�F��F����(�S�V���j |

|

�@�@�@��q�R�����Տo�y

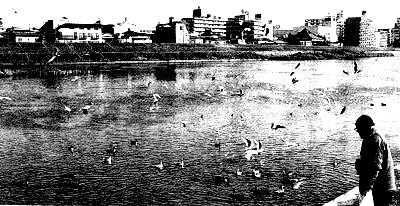

�@���a61�N10���A�}�X�Βn�����H�����s�Ȃ����ہA�R�ʂ���Γ��k�ƌܗ֓����o�y�B���̋��{���͔Γ��k�̑������������������㏉���A���i�N�Ԃ̍��̂��̂Ɛ���B

�@�������ꂽ���쑾�Y�Ɓi������1691��1�j�̗��R���A�u��R�v�ƌĂ�邱�Ƃ���u��R��Ձv�Ɩ����B�@�]�ˎ���A�k�����̎q�����g�����B�����ߐ[�����߂�ꂽ�Ƃ�����������A���Ƃł́A����c�̗�Ƃ��đ�ɋ��{���Ă���B�i�o�y�i�́A�_�ސ쌧�����������Z���^�[�ɕۑ��j

�@���̕ӂ�ɂ͈ȑO�ɂ��A�����_�Иe�ɉ�����Q���m�F����Ă���A�u�ˏ�ɂ͏W���Ղ̑��݂��l�����邻�����B���j�I�ɂ��A�����I�ɂ��܂��܂��A�����̗]�n�����肻�����B

�@�@���V�����Ȃ�ʁA���V������

�@��q�R�Ɂu�}���V�������v�ƌĂ���悪����B�n�C���A�O���[���R�[�|�A���a�O���[�v�Ȃǃ��_���Ȍ����̘A������Ƃ��낾�B

|

��q�R�n�C�� |

|

�u�̏�̃q���^�E�� |

|

���Ƀn�C���ɂ́A�e�E�Ŋ��钘���l�������B�Ƃ����ɂȂ肪���Ȑ����ɁA�R�~���j�P�[�V�������͂���A�[���Ղ�A�Ö{�s�̊J�ÁA�Z�́A�R�[���X�Ȃǂ̃O���[�v����������B

�@������̃}���V�����́A�q���^�E���B�ɕ�܂ꂽ�ՐÂȁA�������܂����B�뉀�ɂ͑������A�����̂����������������B

�@���āA�C�ɂȂ邨�l�i�̕������A���̔���l�́A�n�C���łV�A�W�S���`1���~�B�q���^�E���ŁA1���O��`�Q���T�疜�~��B�V�z�����̂R�{�̒l�オ��B

�@�}���V�����ɏZ�݂����Ǝv���ǂ��A���̂悤�ȍ���̉ԁc�c�B

�@�@�`�k�摍�����ɂƋ����

�@���������[�h�̊J���́A���������Ƃ��Ȃ����`�k�摍�����ɂ́A�w����k���R���A�j���X�������ɂ���B

�@������A�ی����A����A�߂��ɂ͏��h��������A�ړ]�ɔ�����ʗʂ̑������A���Ȃ�����B

�@�������1���̗��p�Ґ��́A��Q��l�B3��������S�����s�[�N�ŁA���E�y�j�������G����B�����A�����A�o���́A�e�푊�k�ȂǁA�����玟�Ɛl�����ẮA�葱���ς܂��Ă͋����Ă䂭�B

�@���̒��ŁA�ӊO�ƒm���Ă��Ȃ��̂��A�H���B�R�[�q�[150�~�A�J���[280�~�A��H350�~�A�ɂ߂Ĉ����B���ǂ��������A�ĊO���ꂩ���B

|

�×��̐_�������ɓ`����[�[�t���F��_��

�@�Гa�̑n���́A�m�a���N�i885�N�j�B���݂̖{�a�́A�����R�N�i1713�N�j�Ɍ��Ă�ꂽ�Ƃ�����R������_�ЁB

|

�{�a�̑���́u�����v�B���q�i���j���݂����Ă���̂����� |

|

�����i����j�̐_���i�L�N�F��j���͂��߁A��̑�ւ��f���Ĉ�������������g���߂��h�̐_����A�J��A�y�p�N�̓��̐_���ȂǁA�Î��䂩�����������s�����s�Ȃ��Ă���B

�_�Ђ͐̂���A��҂̏C���̏�ł��������߁A�͐͂����̂ŁA���_�Ђɂ��S���u�B����1�ɂ́A�u�l�E�܊іځE�M�������q�E��ܘY�v�ƍ��܂ꂽ������A���݂̒M���̓�l�͂�قǂ̗͎����ł��������Ƃ�����������B�l�E�܊іڂ͖�168�L���A�I�����s�b�N�̏d�ʋ����I�肾�����烁�_���X�g���������ȁB���ł́A�͔�ׂ�����l���Ȃ��A�����y�ɖ����ꂽ�܂܁A���z�I

����͐_�Ђ̌�_��u�O���J���X�v�B�_���V�c�̓��ē������_�b���c

|

|

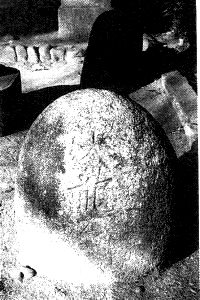

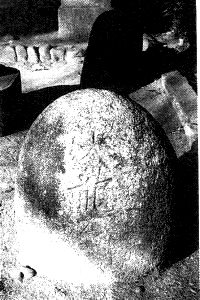

�����y�ɖ��܂����͐�

|

|

|

�t�߂ɂ͗��j�ɕ�܂ꂽ�u���v�u�́v�u���v�̂R�̒r������A���̂����u���v�̒r�́A���a63�N�x���l�s�n�敶�����ɓo�^���ꂽ�B�܂��A���߂��Ă�ꂽ�u���v�̒r�́A���݁A�j���X���[�Ɏ��������ƂȂ��Ă���B�i�`���́A�u���������̖��b�\�\�F��_�Ђ́@���E�́E���r�v�Q�Ɓj

�R�̏�ɂ́A�s���̐X���L����B�A�J�K�V�E�R�i���̐X�̒��A�����R�L����o�āA�V�_���L��܂ŕ����ƁA�����́A���N���[�V�����{�݁B�N�k�M�A�P���L�̂��������Ƃ������R�_�Ђ֔������܂��B�i��40���j

�J���i�������N�₩��

�@�@�@�@�@�@�c������X�E�c�����ꂳ��i80�j

�@13����C�Ƃ��n�߁A���̓����67�N�B���݂������ő劈��B

�@�@�̂́A�K���X�˂Ȃǂ̌���d���������������A���́A���Ԃ̑g�q�����قƂ�ǂ��������B

�u�r���ɂԂ����Ⴂ���Ȃ���ŁA�n�߂���ł���v�Ƃ����A���_�`�����A�Ȃ��Ȃ������Ȃ��́B�X��ɏ���ꂽ��E���Q�̐_�`�́A�v�킸�����~�܂��Č��Ƃ��l������B�܂��A�e�ނ̎q�������ɁA���^�̂��̂��ẮA���Ă��邻�����B

�@�ŋ߂̐e���ɉ������߂ł������Ƃ��������悤���B

�@ |

���萻�̐_�`�̑O��

|

|

���̖�����������ƁA���̓X�����Ɏx����A���q�̗��j����i49�j����Q��S���Z�\�O�����v���ŗD�������Ƃ����������B�܂��܂������C�ȁA�c������Ƃ��B

�@�@�@�@�V�H�̇����t������

�@�]�ˎ��㒆���ȍ~�A�n��̋���@�ւƂ��āA���������傫�Ȗ������ʂ����Ă����B�`�k��ɂ��A�S��ɂ킽�葶�݂��A�]�ˊ������N�Ԃɂ͐V�H���̐������ɂ��������B���ł��A�������J�肵�Ă����̓V�_�l���c���Ă���B

�@�@����A�����̈镔�K�l�Y�A�V�H�̏��r�^��Ƃ��������̂��t������������B

�@���r�^��́A�哤�˂̏���Ƃɐ��܂�A�P�g�]�˂֏o�A�ꗬ�̏��ƁE���{�i�ǂ��ق�j�搶�Ɏt�����A�t������15�㏫�R�c��ɏ���������ہA���ɓo�邵���B���̌�A�V�H�̏��r�Ƃɓ���A���������J�����B

�@���݁A�S��ڂɂ����鏬�r���i����i74�j��ł́A�����̋��ȏ���|�������c���Ă���B�ǂ݁A�����A�����A���ȁA�_�ƂȂǁA���܂��܂Ȋw�₪�Ȃ���Ă����悤���B���r�Ƃ́A�ߔN�܂Œn��̐l�X����u���t������v�̉����Œʂ��Ă����������B

|