東横線開通前、昔の菊名

今はこんな菊名駅前ですが、この発展に至るまでには多くの逸話があります。

古くからこの辺りは稲毛道(綱島街道)や川崎道(緑区中山方面から川へ向かう)主な街道の出合う交通の要地でした。旧道沿いにはいくつかの標柱や、昔ながらの職人さんのお店も見られます。

東横線開通前まで、大綱橋のたもとから、菊名の江戸屋(現在の駅東口付近)を通り、東神奈川の二谷まで乗合の幌馬車が走っていたといいます。また、うんと古い話になりますが、川崎道沿いの高台(菊名小などもある丘の尾根)には前期縄文時代の菊名貝塚もみられ、この付近に集落のあったことがうかがわれます。

|

昭和22年当時の旧街並。右の住宅が菊名貝塚の跡で、現在は運輸省の寮

写真提供:権田益雄さん(鶴見区上の宮1丁目)

|

|

戦国時代には小机城主の代官、金子出雲守の城塞(金子城)が現在の新横浜駅裏付近にありました。その空堀が現在も残っており、金子氏ゆかりの人々もこの付近に多く居住していたようです。

菊名住民念願の東横線が開通!

この地に鉄道を通す話が出たのは大正12年頃。当初は大倉山から新横浜、篠原池を通り、反町経由で神奈川駅へ出るコースが考えられていました。(奇しくも今の市営地下鉄路線と似ています)。

|

|

すでに明治41年、絹製品の輸送路線として開通していた横浜線と交差させるためにはその方が好適だったためのようです。しかしその企画は篠原町住民の反対でつぶれ、現在のコースに変更されたのです。

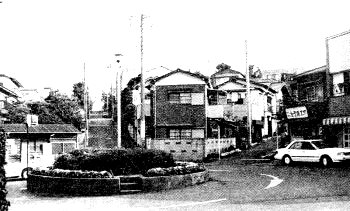

駅の位置についても、当初は現在より200メートルほど南に予定されていたようです。付近の土地を買収し、のちに分譲した東京横浜電鉄(現東急電鉄)は、田園調布のように放射状に広がる街並を想定したのでしょう。駅前に口−タリーを置いたのです。けれども結果的に駅はそこには作られず、ロ−タリーと広い道路だけが残りました。現在の錦が丘付近が、それです。

|

幻の菊名駅、錦が丘のロータリー。街区は整然とした放射線状の住宅地である |

|

こうして大正15年、東京横浜電鉄は丸子多摩川(現多摩川駅)から神奈川駅(現在廃駅)まで開通しましたが、菊名は農村地帯で乗降客は少なく、同社によって住宅地として開発分譲されることになっていった訳です。土地も初めはなかなか売れず、無料乗車券など、いろいろな特典がつけられたとのことですが、今の状況からは想像もできないような話ですね。

新横浜も今や地価高騰の最たるものですが、新幹線開通の時にも土地のやりとりで不正問題が多かったらしく、それを題材に小説化(梶山季之著『夢の超特急』)、映画化(同小説原作『黒の超特急』)がなされました。

(これについては、『とうよこ沿線』第18号の「とうよこ沿線物語 新横浜編」をご覧ください)。

|