大岡山の街の顔(?)東工大キャンパス

目蒲線目黒行きで奥沢駅をすぎ、あるいは大井町線大井町行きで緑が丘駅をすぎ、電車が大岡山駅に近づくにつれ、車窓には東工大の広大なキャンパスが開けてくる。

東工大こと東京工業大学は、全国で唯一の博士課程をもつ国立工業大学。大学院は横浜市緑区(田園都市線すずかけ台)にあるが、本部はもちろん、ここ大岡山。

駅前に降り立つと、目の前に、変わったデザインの大きな建物。今号の表紙にもなったこのビルは、昨年11月、東工大創立百年を記念して建設された百年記念館。最先端の科学技術の研究をめざすこの大学にふさわしい斬新なデザインは、篠原一男名誉教授の意匠設計によるもの。

1階のコーヒーコーナーは一般利用可能なので、いちどは入ってみたい。広々としたロビーでは、東工大の歩みなどの企画展示も常時行われており、地階の特別展示室ともども、関心のある人々に観覧が許可されている。しかし残念ながら2階の会議室から4階の食堂までは、大学関係者等の利用に限られている。

24・7ヘクタール(約7万5干坪)の広大な敷地は、鉄道、公道、河川によって大岡山地区・石川台地区・緑が丘などに分けられ、地下道や橋で結んでいる。見事な桜並木をはじめ、豊富な木々、広い芝生の中は散策にもってこいだが、花見の季節くらいしか一般者は入れないというのは、もったいない気がしてならない。

桜の名所、東工大キャンパスの桜

|

|

研究の性質上、キャンパス全体が塀に囲まれていて通り抜けできないため、広いキャンパスを横切りたい住民のため、地下通路のようなものが設けられている。入り口の表示も案内も何もなく、知る人ぞ知る抜け道という雰囲気でおもしろい。

現在構内を流れる呑川で工事が行われているが、ここにも地下通路を作るという未確認情報もある。

蛇足だが、現在、東工大に、工学部社会工学科計画理論の講師として、月~金曜の昼間、元NHKのキャスター・宮崎 緑さんが通ってきている。大岡山を歩いていると、ひょっとして見かけることがあるかも……。

通りを歩いていて、ホームに立っている人の姿が見える北千束駅

朝な夕なに現れる、奇声の正体は?

大岡山南□商店街では、ほとんど毎日、日の出・日の入りが近つくと、キーキーともピイーピイーともつかぬ独特の声の合唱で、実にやかましくなる。昨年NHKでも取り上げられた、珍しい野性のインコの集団だ。それもハトより図体の大きい(ダルマインコという種類か?)のが数百、ひょっとすると1000羽以上も集まるのだから、付近では不眠症になるとぼやく人もいるくらい。

|

木の高いところに群がるインコ。木の下はフンで真っ白

|

|

|

|

3年ほど前から、東工大敷地内(南2号館付近)のイチョウ並木の特定の数本の木に棲みつき、夜を過ごすようになったという。

|

|

|

大岡山2丁目に住む松原孝枝さんの観察では、インコは数羽~数十羽のグループに分かれて、朝、日の出の直前に飛び立ってゆき、日暮れになると駒沢方面から戻ってきて、一部は東工大へ、一部は千束八幡神社の方へ飛んでいくとのこと。グループの中でも先発隊や落ちこぼれ(?)などいろいろで、見ていると実におもしろいが、それにしてもどうしてここに集まるようになったのだろうか。

本誌24号都立大学特集で、すぐ近くの中根1丁目に来るダルマインコのことにふれたが、これと関係があるだろうか。

こんなに違う、3駅の駅前風景

大岡山・北千束・洗足は、駅間距離としては短く、歩いても行き来できる近さだが、駅前の雰囲気はそれぞれ、ずいぶん違う。

大岡山駅は、目蒲線と大井町線の両方が乗り入れているため、駅前に2つの並行した踏切りがある。どちらか一方が閉まっていれば通り抜けられないので、実質、駅の北側と南側は遮断されがち。

東工大正門付近より、大岡山駅と北口商店街方面をのぞむ。踏切の遮断機が上がっている時間は短い |

|

しかも、駅そのものも老朽化していることもあり、大岡山駅改修、駅ビルの整備等の話が取沙汰されているが、東工大の敷地買収のからみもあり、まだ本決まりでない部分も多く、東急は公表できないようである。

北口には、一昨年、赤い敷石がしきつめられたばかりのきれいなモール街、大岡山北口商店街が、4~5百メートルにわたって続いている。また、通り1本へだてて西側にも、並行して北本通商店街がある。

南口は、やはり4~5百メートルにわたる商店街があるが、その両側は、石川台校舎に向かって延々と続く東工大の塀によって遮られている。

北千束駅は、右の写真のように、ガードの上にホームがあるユニークな駅。駅といっても、ガードに改札口があるだけの簡素なもの。

駅前には、赤松小学校が西側に、赤松商店街が東側にあるが、静かな住宅街の中でもあり、派手さはみられない。 |

通りからホームに立っている人の姿が見える北千束駅 |

|

洗足駅は、目蒲線唯一の地下駅。環七通りの下をくぐらせたため、こうなったという。

|

イチョウ並木の続く洗足駅前。古くからの高級住宅地である |

|

こぎれいな駅には、目黒区・大田区・品川区と3つの区の広報スタンドがあるのがおもしろい。

駅は目黒区洗足にあるが、歩いて数分もしないうちに、品川区小山7丁目、大田区北千束2丁目に出てしまう。この駅前通りは、街路樹として植えられたイチョウ並木と、ちょっとおしゃれな街灯が調和して、静かだがきれいな街並みで、“目黒秀景”の一つに選ばれている。

|

|

|

昔のよさを残す北本通り

本号22ページ「名称よもやま話」でも書かれているが、現在の北本通りは昔の主要街道だった。モール化された北口商店街に比べ、こちらは往時をしのばせるような雰囲気がまだ、あちこちに残っている。

昔ながらの店構えの食堂、床屋さん、豆腐屋さんなどの他に、桶屋さん、植木屋さん、板金屋さん、染物屋さんなど、職人的な技術を要するものも多い。

|

この付近は未だに、何かといえば隣近所で助けあう慣習もしっかりと続いており、気軽に声をかけあう風景がよく見られる。都会では失われつつある人情が、この街にはまだ生きている。この街に長寿者が多いのも、そんな土地柄と関係があるのだろうか…。

|

北本通り先の交差点。右側には桶屋がある

|

|

街道筋に残る昔の面影

この北本通りを北へ向かうと、大岡山と平町を区切る、東西に走る道と交差する。この道も、かつて“品川道”とも呼ばれた主要道で、品川と二子の渡しを結んでいた。そのためか、この交差点近くには西道京塚が残っているほか、現在鉄飛坂(てっぴざか)の帝釈堂に移された道標もここにあったという。

(戦前のこの付近のようすは、本誌36号″沿線風土記″にも掲載)

また、大岡山、千束界わいを歩いていると、ちょっとした道の脇にお稲荷さんなどの小さな社や鳥居があちこちに見られる。街道筋の人の集まるところに信仰の厚い人々が祀ったのだろうか。

これらの街道筋には″鉄飛坂″のほかにも名のついた坂がいくつかあるが、〝稲荷坂″、〝神明坂″など、近くにある社に由来するものも多い。

|

|

遺言で確保された公園用地

民話にも出てくる、みどり幼稚園裏の窪地は、盛り土整備されて、今年1月、大岡山公園として開園したばかり。この土地は、井上守人さんというおじいさんが一人で住んでいたが、2年前に亡くなってから、遺言により一部が目黒区に寄贈されることになった。その後、残りの土地も区が買い取り、300坪弱の公園ができることになった。敷地にあった高さ18メートル、樹齢70~80年のプラタナスはそのまま保存され、公園のシンボルツリーになっている。

| 新しくできた大岡山公園。元の庭に生えていた木々をそのままに使われている |

|

|

本当か? ウソか? の怖~いお話

この大岡山公園もある大井町線北側一帯は、起伏に富んだ変化のある地形をしているが、この辺りには、かつて鍋島藩の領地(屋敷などが)もあったという。

もう何年も前の話、ある斜面に面した石垣が、何度修復してもまた崩れてくるという。どうもおかしい、とそこを掘り返してみたら、なんと人骨が3体分も出てきた…。

調べた結果、そこはその昔、武家の首切り場だったということが判明、そこで地元のお坊さんに祭壇を備え供え物とお経をあげてその遺骨を供養すると、それ以後、石垣は崩れなくなったとのこと。

|

|

|

洗足池は最適の散策コース

北千束駅からぶらぶら歩いて10分弱で、洗足池に出てしまう。かつて江戸名所図会や新東京八名勝にも選ばれ、安藤広重の浮世絵にも描かれた池畔の風景だが、年々水は減少し、池が狭くなってきているという。

|

昭和3年の洗足池。中央の森が千束八幡神社

|

|

現在の野球場のあたりまで、大正時代には水があったというから驚く。

昨年暮れから工事が行われていたが、これは、堆積した泥水を掘って搬出するためのもの。工事は4月中で終わり、ボートを漕ぎ出す風景がまた見られるようになった。

池周辺には、勝海舟の墓、西郷隆盛の碑、日蓮上人の袈裟(けさ)掛けの松が残る御松庵(妙福寺)など見どころも多い。

また、区立図書館、児童館、釣り堀、こどもの広場など、いろいろな楽しみ方のできる施設も整っている。

これが洗足池の水源!

|

北千束1丁目にある清水窪湧水は、今でも清水が湧き出している都内でも数少ない地点。かつては周辺の水田を潤す役目も果たしていたというが、現在は20メートルほどの細長い池の周辺を住宅が埋めつくし、洗足池までの水路も地下に埋まっている。

|

小さな滝のそばには弁天様が…

|

|

千束八幡神社の珍しい催し

池畔で忘れてならないのが、今年で1128年という関東一古い歴史と多くの伝鋭をもつ千束八幡神社。

この八幡宮参拝の前に、池で心身を清めたことから、洗足池は「禊ぎ祓いの池」とも呼ばれているがそんな伝統に基いて復活した行事がある。

|

|

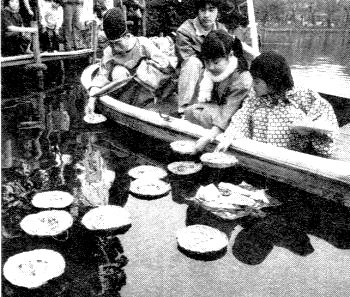

人間の災厄やけがれを夫婦びなに託し、健康と幸福を祈って流し清める「流しびな」がそれ。八幡宮と「日本の祭りを守る会」が共催で、昭和50年以来、毎年挑の節句直前の日曜日に行われている。

|

「♪春よこいJなどの歌とともに、わら舟に乗せたヒナを流す、洗足池の流しビナ |

|

他にも、5月末の日曜日(今年は5月29日)には、弁天島付近で、ウグイス・メジロなどの野鳥や、魚を放す「放生祭」、9月第1土・日には例大祭など、八幡宮の行事もいろいろある。洗足池というと、花見のイメ-ジが強いが、ひと味ちがう洗足池を訪れるのもよいかもしれない。

ところで花見といえば、洗足池から南馬込の桜並木を通り、東海道線に至る道を、桜を主とした並木道にしようという「桜のプロムナード」計画が、大田区で進められている。昭和70年までに整備していく予定で、完成すればまたひとつ春の楽しみが増えそうだ。

大岡山に伝わる民話「巨人の足跡」

雲つくような大男の民話は全国各地にあるが、大岡山にもそんな話がある。

北千束2丁目、岸田ブラザース・クリーニングの岸田政光さんは、赤松小学校出身の生粋の土地っ子で郷土史研究家。この付近のことは何でも知っているという岸田さんが、子どものころ寝物語に聞いたという伝説。

-――昔、むかし、ダイダラボッチという大男が、世田谷の代田の方から、のっしのっしと歩いてきた。その大きな、大きな右の足をついた跡が、摺り鉢山の窪地(現在の大岡山2丁目、みどり幼稚園裏、大岡山公園付近)。左足の跡が狢窪(むじなくぼ)の跡地(現在の北千束2丁目、三ツ屋酒店付近)となった。そこでその大男が立ち小便をすると、その水がたまって洗足池となった。そのとき、持っていた杖を突き立てた跡が小池(上池台1丁目、長原駅南方の釣り堀)となった、のだとサ。――

地図を広げてみると、なるほど、と思える位置関係である。昔の人の発想も壮大でユニ-クだ。

|

|

|