�@�@�@���̖����A�蕶�J�����{

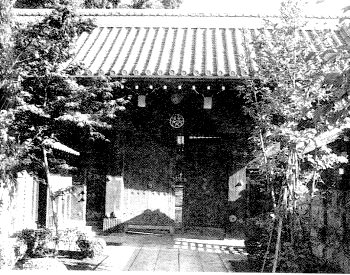

�@�蕶�J�����{�́A���蕶�J���̒���ʼn��_�V�c���Ղ�B������������ƒ����Q���ɂ͏���~���߁A�����͌Ö̍����A�t�͉Ԍ��q�œ��키�B����7000�������[�g���͂��܂Ȃ����|���s���͂��A�C�����悢�B

|

�������J�̔蕶�J�����{ |

|

�@�Βi��������Ɛ��ʂɎГa�B����Q�N�i1674�j�Ɍ����A���̎Гa�͖���20�N�ɉ��z���ꂽ���́B���̉E��̈�א_�ЂƂ̊ԂɁA�蕶���u����Ă���B���̐��������ꂽ���Ƃ���A���̒n�� �g�蕶�J�h�Ƃ����n���������Ƃ����B����Ȃ��킭���̐����A����͖��炩�ɐΕ��̈��ŁA�_�Ђɒu���ꂽ���l�͂����ȋC�����B�蕶�ɂ́A�����E�ω��̗���F���]��������@�����펚�i�T���X�v���b�g��̂̓������j�Œ����Ă���B

�@�H�̑��9��15���́A�e�����݂̂�����R�Ԃ��J��o���ꋫ���͊��C�Â��B

�@�@�s���ŌÂ̖ؑ����z��������I

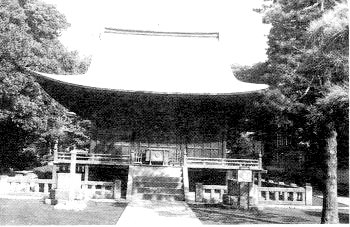

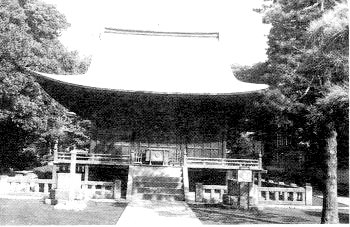

�蕶�J�����̎Q�����o�ė���쉏���𓌂ɐi�߂Ή~�Z���̎R��B�Ïˌ��N�i848�N�j�A���o��t�ɂ��J���ꂽ�����Ƃ�������܂��ɌÙ��ł���B

�@����23����ōł��Â��ؑ����z�����̋����ɂ���B�g�߉ޓ��h���B���������̌����Ƃ����邪�A�悭�����̕����̎���܂Ŏc�������̂ł���B���ɂ͍����̌��z������ɓ��������肻�̑Δ䂪�ʔ����B

|

�s���ŌẨ~�Z���߉ޓ� |

|

�@�m����̐m�����͍]�ˎ��㖖���A�u�蕶�J���m������v�ƌĂ�A���Ƃ̐M���W�߂��Ƃ������A���i�́A�����̂��������炢�ł͉��������Ȃ��B

�@�m���l�͌���ꂸ�Ƃ��A�~�Z�������ɂ͐Ε�������������A�y���߂�B���d�Γ����͂����������̂��B

�@�^�ɌÂ����m�ƁA���͌Â��Ȃ����m�Ƃ����̎��ł͟ӑR�ƁB

�@�@����ł��o����ł���T���W�I����

�@�_�c���P�E���c���q�̌������őS���̒��ڂ𗁂т��T���W�I����i�蕶�J�J�g���b�N����j�����A���ƃu���[�̃��}�l�X�N�l���̑吹���́A�킪�����w�̋K�͂ƗD�������ւ�A����������[�ڗđR�B

|

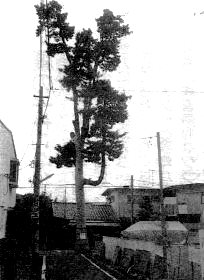

����36.4�b�̏������ؗ��̒��ɉf����

�B�e�F�ΐ썲�q�q����i���g�j |

|

�@���̋�������������ɔ������ꂽ���ꑜ�u�]�˂̃T���^�}���A�v�́A�Ւd�Ɍf�����Ă���B���̊G�͓��ɕ`���ꂽ���G�ŁA�������؎x�O�e���̍]�˒����ɒP�g�������ĕz�������������C�^���A�l�_���������Ă������́B�킪���ŌẪT���^�}���A�̊G�Ƃ����B

�@���ʂ̔����܂��Ă���ƁA�������̌��w�͂ł��Ȃ����̂ƒ��߂Ă���l������悤�����A�����͉E��̉��A����ł��o����ł���B���]�˂̃T���^�}���A�������͂��߁A�Ւd�E�����ȂLjꌩ�̉��l����B

�@����ł͖����~�T���s���A���R�ɎQ���ł���B

|

|

�@�@�ڍ���ōŌÂ̌����u�蕶�J�����v

�@�������ԑ�����ቺ�Ɍ����邱�̌����́A�ڍ�����ōŏ��̂��̂ŏ��a7�N10��10���J�������Ɖ����̔�ɋL����Ă���B

�@�蕶�ɂ��A���Ƃ͔��Β��蕶�J�̋��L�n�ŁA�����̑啔�����߂�r�͗����̌����������B�@���̐��͉�����т̓c�����������Ƃ��ďd�v�ŁA�Ǘ��͊e�n����̒r����ɂ���ĂȂ���Ă����B�@���a�V�N10��1�����Β��̓����s�����Ɠ����ɓ����s�Ɋ�t������s��̌����̂��������ƂȂ����B

|

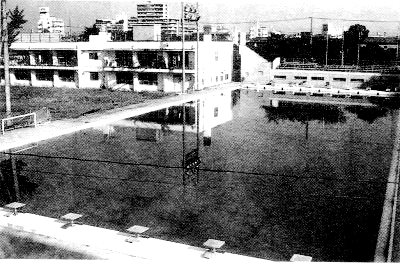

�@�@���a10�N�����̔蕶�J�r

�����͓������l�d�S���ڍ��悩���A�������ނ�x�Ƒ݂��{�[�g���c�Ƃ��Ă���

�@�@�F���菟����i��ԂP���ځj

|

|

�@���݂͖ڍ��悪�Ǘ����Ă��邾�������āA�݃{�[�g30����100�~�ƈ����B���܍H�����̇��q�ǂ������L�ꁍ�ɂ͂����ȏ�����������B�ȑO�͇��|�j�[�̈����n����100�~�ŏ��A���т����̐l�C�̓I�������B���ł������͂��N���̎U��̏�ł����炢�̏�A�����đ����̏Z�������W�I�̑���W���M���O�ł��̓��̃X�^�[�g���ꏊ�ł�����B

�@���̌��������߂ĖK�ꂽ�Ƃ��A���͋^���������B�������ސ���Ȃ����̒r�̐��́A�Ȃ�����邱�Ƃ��Ȃ��̂��낤���c�c�B

�@�@�����̐��ׂɏZ�ޓ��Ԑ�������i74�j�ɐq�˂��B

�u�̂͌����̎��͎͂��n�тŗN�������W�߂����삪���ꍞ��ł��܂����B���͗N���͔@�J�I�i���傤��j�Ő��𒍂��قǁA�`�����`�����B���������̗��ɂ���|���v�Œn���������ݏグ�₦����[���Ă����ł���v�B

�@�@�ē����ꂽ�r�̒[������ƁA�m���ɇ����������\������x�ɗN���o�Ă����B

�@�@�n���u���n�v�ƈ��ђ�

�����T�N�i1189�j�Ɍ����������B�����̍ہA���݂̖ڍ���Ɛ��c�J��̋��A���c�J�扺�n5����41�Ԓn��̑�����т̔n�ɏ���Ăēn�����Ƃ���A���̔n���[�݂ɂ͂܂�A���̂܂���ł��܂����B���̔n�߂��˂��u���ђˁv�ƌĂсA�������̏ꏊ�Ɏj�ՂƂ��Ďc���Ă���B

�@�����͈Ȍケ�̑��n��Ƃ��͕K���n�������ēn��悤�������Ƃ����B���̂��Ƃ���u�n����v�Ƃ����n�������܂ꂽ�̂��������B

�@�n����̒n�͂��̌�u��n����v�u���n����v�̂Q�̑����ƂȂ�A���̌�u��n�v�u���n�v�ƒZ�k���ꌻ�݂Ɏ���B���T�C�g�̒n���A�K���F�ƒ��F�u��̘b�v���������������B

�@�@���������ɔn���Ȃ�����q�_��

�@��������k��20���A�w�|�啍�����Z�̐�̍����Z��n�A�֕���Γ��̒[�ɋ�q�_�Ђ�����B�O�q�̗��������n�̎���s�g���Ƃ��ċ����̏��̖ɗ\���̔n���Ȃ��A�БO�ɂʂ������폟�F��������Ƃ����B

|

�@���̌̎��ɂ��Ȃ݁A�����̍����瑺�l�́u��q�_�Ёv�ƌĂԂ悤�ɁB

���̓`���̏��͂��ł�13��ڋ�Ȃ����v�Ƃ��ċ����ɂ��т���B

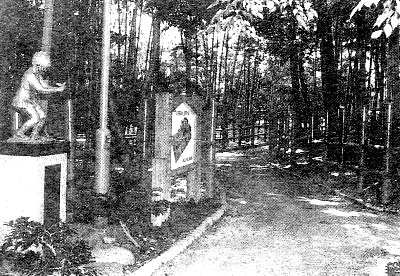

�@�܂��\�Q��������ɂ����郂�_���ȏZ��n�̌�����ɕߕ��̏\��Ɏ����`�́u�\��̏��v�ƌĂԌÖA���̈�{���������ɍ������т����l�͌���ł͕s�ނ荇���Ŗʔ����B

|

�Z��n�̓��H��ɐ����Ă���u�\��̏��v |

|

�@�@���n����\���鉮�~��Ɩ�

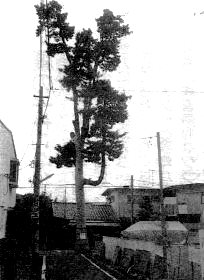

�@��q�_�Ђ̋߂��ɐ^���@�������Ƃ�����������A�����̎R��͎��㌀�ɂł��o�Ă������Ȍ����Ȃ��́A�����������B

|

�������R��i�s�d�v�������j�B���n��ɂ͂���ƕ��Ք��O�r�c�Ƃ̕\�傾�������ێq�̘@���@�̖傪����

|

|

�吳13�N�ɍ`��̋��I�{��Ƃ̕��Ɖ��~����ڒz���A�s�d�v�������B10���Β��x�̑喼���~��̌`���E�\���E����������A�ނ����i���̕\���ł���������������Đg�߂Ō�����̂́A���ꂵ���B

�@���̖��������������ɈЈ������悤�ȋ���Ȗ��i�܂��j�̖��c�c�B�`���ł͍O�@��t���������s�̍ہA�����n�Ƃ݂Ė�t�������āA���̘e�ɖ���A���A���̍���ɖ�t���߂��Ƃ����B���̋��̗E�p�́A���̓`�����^������ттĂ��邩��s�v�c���B

|