�@�@�@�߂��ɂ���ȑ单�l

�@�h�[���h���h���c�B�苿���̂́A�呾�ۂ̂���ڏC�ƁB������͐�J�O�͑单�V�i�@�F��j�A���a51�N�J���ȗ��A1��3��A�ߏ���ŁA�M�͑����i���F��B�킴�킴�������痈��M�҂������悤���B

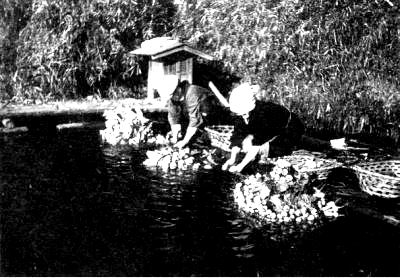

�@�@�g���r�̐�ɗ��ʐ�́A

�@�@�@�@�@�@�@�@�̎�u�ᑺ�����݁v�̌|����

�@�u�~�����̏゠����ɃJ���j���N�{�ƌĂ��n�̂ďꂪ�������B�̂͂��̕ӂ��R�̒��A�n�ɂ���ʂ��傾�����c�B

�@���̂́A�ѓc�����Y����i88�j�B��P�J���łV��7�c�i�c���̂��Ɓj�̍��̋��Ƃ̏o�B

�@���J�T����10�Ԃ�����́A�́A�N���L�x�Ȑꂾ�����̂ł��̏ꏊ�Ɂg���_�l�h���Ղ��Ă����B���ꂪ�ŏ��A�������������߂ɉ��҂��ɓ��܂�Ă��܂��A�̂��ɖؐ��ɂ��ĎЂɔ[�߂��B�i���݂���͐�P�J�����_�ЂɈ��u�j�B

�@�������̐��_�l�̂��鏬��ɂ̓J�L�c�o�^���炫�A�E�`���z�^���̌Q�ꂪ��ԓ������������B�����������ł����̒n�ɂ͐���������ƗN���A�����z�����̖싅��e�ɗ���Ă���̂��B

�@�̎�E�ᑺ�����݁i�{������ޒm�q�j�́u�f�r���[�������̐�ɂقNj߂����ɏZ��ł��āA�|�������P�J����������Ƃ����v

�@�Ƃ��̗R����b���ѓc�����Y���B

�@���a�P�U�N�t�A���_�l�̗N���������đ�������

�t�J�u��͔̂ѓc�����Y����̕��E�Y����ƕ�E�Ȃ�����

�@�@�F�ѓc�����Y����

|

|

�@�@�����͂r�k��ԉw�A��J�̊ۂ̓�

�@������͓���J�Q���ځB�`���a�@�E��c��o�����E���h�������сA�ЂƌĂ�Łu��J�̊ۂ̓��v�B

�@���̂����A�r�k����B��B�r�k���I�H�@�ǂ����āA����ȏ��ɁH�@�ӂƕ\�D������ƁA���̌��z�Ƃ̐��Ɓ@������̂���B�����A����Ă݂܂����B

�@�u���̂r�k�́A���[�t�[2600�A��ɓ��k�n���𑖂��Ă��āA���a57�N�ɔp�ԂɂȂ鎞�A���ʂɕ��������Ă��������ł��v�B

�@�����̂����ƁA�X�e�L�ȏ��ցB�������c�c�B�r�k�͎q���̍������D���Ƃ����Ęb�͐s���Ȃ��B�r�k�N�́A��ԋD�J�������������B

�@�@���������I�@�n����54��

�@�Ⴊ�J��ˉw�����Ǖ���쐼�ɕ����ƁA�����z�����ɂ�����B

�@�@������͂c51�|428�A���a11�N�`20�N�݂��̂��H�𑖂�A���s214��5187�L�����[�g���A�Ȃ�ƒn����54�������r�k���B���a47�N�A�������ɒ�Ԃ��āA���ł͂�������`�r�b�R�����̐l�C�ҁB

�@�@���ɂ��A��L�̐��_�l�̗N���𗘗p��������A��ʈ��S���肤������ʌ����A���j��A�싅��A�T�C�N�����O���[�h�ƁA���N���G�V�����ݔ����L�x�B�x���́A�Ƒ��A��ł����ς��B

|

�@�@�@���������̐�J�r��i�S�j

�@��n�@�[�@��J�����R����

�@��n�@�[�@�P�͕X��

��n�@�[�@�Q�͌�����

��n�@��@�R�͔����_�ЂȂ�

�@�~��ɓV�R�X���{��E�Έ�ƂŎ��A�����X���̐ΐ싴�̂����ƂɌ������̒��ԏ����������B

�@���̍��̏o���́A���������܂ő�����������Ă����O�q�̓���E�c����������76�B�̂����тŌ��Ă�ꂽ���Ƃɂ́A���ł��ؐ��̌b����l�����u����Ă���B

�@�c������͐�J���w�Z�̐��k�����ɋ��y�j�̕��Ƃ��Ă���ڂ��I������̘b��b���ĕ��������肵�ċ��y�����̓`���ɓw�߂Ă���l�B�n���̓`���ł���u�������҂̍���v�A�u�����ߐn���v�A�u����Ƃ̉ƌn�v�Ȃǂ̘b�����ӂŁA�Ƃ��Ă��ʔ����B

�@�@�@�m���Ă�I�Z���̗R��

�@��c�旧�r��i�����j���w�Z�Ƃ����Ζ���11�N�n���A110�N�̗��j���ւ�B

�@�����A��������30�`40�l�B���Ԃ������̍Z�ɂ����ł͓S�R���N���[�g�B���傤��1000�l�̐��k�����C�ɓo�Z���ė��܂��B

�@�ŁA���̒r�Ꮼ�A�Z���̗R���ɂ���Șb���c�B

�@�n�������̊w���́A��r��E���X���E���ΐ�E��P�J�ȂǂT�����ɂ킽���Ă����B���̂����A�傫�ȂQ���������u�r��i�����䂫�j�v�Ƃ������A���Ղ�����̂Ł��������Ɠǂݕς����B�ȁ`��قǂ˂��B

�@���w�Z�̂��ɁA�ނ������@��l���Ԃ�E�Ƃ����`��������u�Ԕ�����v�A�s�����H

�Ԕ����₩�牓���r��{�厛�̌d���A�߂��ɐV�����̋O����������

|

|

|

�@�@�@�@�Ȃ����M�B���哹�I

|

�@���J�Q����18�Ԓn�B�Âڂ����̓��W�������Ă���B�������M�B���哹�H�@�u�Ƃ�ł��Ȃ��v�Ƃ́A����l�̋g�V����B�ނ�����˂Ŏd�����A�ŋ��̏���������̂����炢���������B

�@����ɂ��Ă����l�������B���܂Ɂu�������M�B�ł����H�v�ƖK�˂Ă��钿�q���B

|

���l�������̓��W |

|

���������A�c�d�m�d�m�b�g�n�e�t�@�o�n�r�s�@�n�e�e�h�b�d

�@�X�ǂ̌����Ƃ����ƁA�ǂ������C���[�W�H�@�l�p�l�ʂ̃R���N���[�g�B�����ǂɁ��}�[�N�B

�@�Ƃ��낪�ǂ������A�����c�����z�X�ǂ͋K�i�i����Ȃ��B�܂�����������`�I�Ń��j�|�N�A����Ƀ}�b�`�����āA���ւ̗X�ǖ���DENENCHOFU POST�@OFFICE �Ɖ������Ȃ̂��B�����ɃJ�[�y�b�g��~�����̂��A�S�������������B�e�K�͗X�ցE�����E�ی��̂R���ƕʂɐԁE�E�̃p�X�e���J���[�ŐF�ʁA����̃^���N�͖ډB���ĐΒ땗�ɁB

|

���̂����A�e�j�X���ł��郌�N���[�V���������B

�@�n��̓��������A�n��̕����I�X�g�b�N�ƂȂ�悤�ɐv�������̖{�l�́A�����X���nj��z���̊ω����������������B

�@�ꏊ�͊��ƒ����X���̌����_�A��c��k�䒬21�Ԓn�B

|

���߂�p�x�ɂ���ĈقȂ�c�����z�X�ǂ̎p |

|

�@�@�@�Ȃ�I�@����ȍ�H

�@��J�͍₪�����B�Ԕ�����A�{�O��A��������͂��߁A�����Ȃ��₪���\�J���B

�@���ł��ٍʂ�����Ă���̂��A����J�T����20�Ԃ́u���̐�A�s���~�܂�v�̊Ŕ̍�B��������ƁA�L���[�I�@�}�ȍ⓹�A�����B�K�[�h���[���ŏo�������ӂ����A�ʍs�~�͐��\�N�O�B�u�s���~�܂�v�Ȃ�ʁu�s���~�܂�ʁv�⓹�Ȃ�B

�@���������A�Ό��T���Y�剉�u�z�̓�����⓹�v�̃��P���s��ꂽ�̂��ΐ��w�O���H�����̍₾�B

|