線路沿いに大曽根に向かい、三菱病院への近道に入ると右手がヒルタウン裏。そこの道端にコンクリートで囲んだ長さ12メートル、幅1メートル弱の細く長い池がある。

この池に流れ出ている水をよく見ると、なんと水道水ではなく、天然の〝清水″。意外な所での自然の発見、私は嬉しくなってしまった。

|

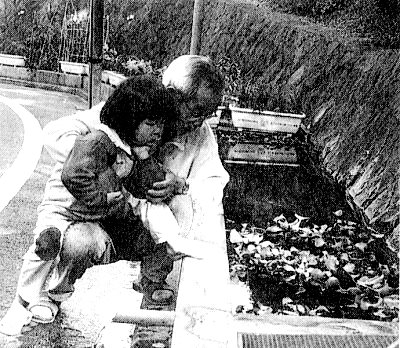

大曽根1丁目みのり町会の池。右手の土手から清水が絶えず湧き出ている。写真は栗原偉佐武さんとお孫さん

|

|

|

|

さっそく池の向かいの家、栗原偉佐武さん(70歳)を訪ね、うかがった。

「あの池は今年3月、町会(みのり会。土田繁夫会長。大曽根1丁目の一部地域、284世帯)でつくったんですよ。土手から清水があまり流れ出たり、石垣の間から水がしみだすもんですからね。昔ここは、いま大曽根第2公園になっている『ちの池』へ流れていた川筋に当たる場所だったんですよ」

栗原さんは昭和24年からここに住み、この池の掃除をするなど町内の世話役。落葉が池に落ちないようにと近所の元大工さんの三輪良夫さんは金網の枠作りで奉仕。いまだにどこのどなたの善意で放流されたか分からない数十匹の金魚が気持ち良さそうに泳いでいる。

「この池は名前がまだない。何か名づけてくださいよ」と栗原さん。

それなら、どうだろう? ズバリ町名の《みのり池》では?……。

こうした住民の善意と地元への愛着が実って、この池が誕生したのだから。

文:岩田忠利

|

~大曽根台の長光寺~

狸数匹、猫11匹、犬2頭と同居、住職一家

|

長光寺は前方と西方が樹木生い茂る急な山裾にある。音といえば、風の音と小鳥のさえずりのみ。静寂そのもののたたすまいは、東横沿線にいることを忘れさせるほど。境内のそこかしこ、日向ぼっこの猫たちがいる。

「去年5月頃からタヌキが来るようになり、子ダヌキが5匹も生まれました。今は昼間、3匹ほどが庫裏の縁の下をねぐらにしているんですよ。夜になると家の中にまで入って来て、猫と一緒に仲良く餌を食べていますよ」

笑うといかにもお人好しそうな住職・木曽孝和さん(65)はそう話す。

|

平成6年6月、本堂前で猫と遊ぶタヌキ |

|

|

|

〝家族″の一員となったタヌキたちの餌はご飯とパン屋さんからいただくパンの耳。

長女の千鶴さんは、動物たちの病気の時は徹夜で看病したり真夜中でも動物病院へ連れて行ったりする。また、彼女はよそのタヌキたちのためにも尽くす。どんな悪天候の時でも欠かさす深夜1~2時、寺の前の山に登り、3カ所の餌場に餌を置いてくることを日課の一つにしているそうだ。

本堂ではコンサートも開く

住職の木曽さんはユニークなコンサートを開くことでも知られている。中国・秦の時代から伝わる“秦琴”の響きを現代によみがえらせるチャリティコンサート『深草アキ 秦琴の夕べ』を本堂で2度開き、大好評だった。新築の本堂内に灯されたローソクのもと、雅やかな琴の調べに尺八とパーカッションの合奏は夢幻の境に遊ぶようだとか。

動物も邦楽も好きな皆さん、かわいい動物たちに合いがてら500年前の開基という古刹を訪ねてみては?

文:岩田忠利

場所:港北区大曽根台13-23

長光寺 ℡531-0703

|

|

地域の消費者と交流する 農家の後継者たち

|

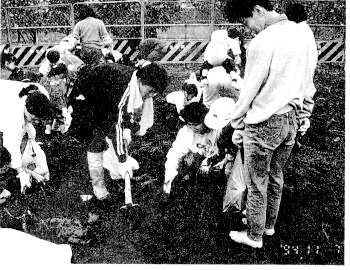

新横浜のビル群がすぐそこまで迫る、鶴見川端の新羽町内の畑。11月7日、朝9時から家族連れなど60人ほどが集まり、サツマイモ掘り……。

|

「イモづる式って、こうゆうのだよ」とイモ掘りを子供たちに教える農家の“先生” |

|

|

|

いろいろの形のイモに歓声をあげながら掘り取りを楽しんでいる。青年たちが蒸(ふか)した、イモを食べながらの<お話し会>では「サツマイモはイモを植えるのではなく、茎を植える」などの話に子供たちは驚き、母親からは「このおイモ、どう保存するの?」と質問が飛ぶ。

これを主催したのは、横浜北農協青年会(会員17名。手塚進一会長)。これからの都市農業を担う、20代を中心とした農家の後継者グループ。普段はそれぞれに野菜、鉢花や植木などの栽培で都市農業に従事しているが、毎年一つの課題を掲げ、実践を通じて解決をはかる「プロジェクト活動」を行っている。

昨年は葉ボタンのポット栽培、今年は地域の消費者の皆さんと交流し自分たちの都市農業を知ってもらうのが目的のイモ掘りでした。

文:佐藤由美子

|

|

|

|

|

|

東横学園の正門近くに「スタジオ・トゥエルブ」という〝時間貸しの多目的スタジオ″があるのをご存じ?

じつは、ここの経営者は主婦の畑野多恵子さんです。

彼女はダンスが好きでジャズダンスやエアロビクスを習っていた時、発表会前に何人かが集まって練習したくても適当な会場が無い。公共施設は都合のよい日が取れず、会場探しにはホトホト困りました。

そこで頭に浮かんだのが「いっそのこと、自分で会場を作って経営しよう!」でした。そして、その思いが実現したのが6年前。スタジオ名は所在地、太尾町12番地の「トゥエルブ」。そこに鉄筋建てマンションの1階に広さ120平方㍍、シャワー・更衣室・ロッカー・駐車場まで完備という港北区内では初めての本格的な多目的スタジオが完成。広告も出し「さぁ、万全! あとは予約の電話を待つばかり…」と意気ごむ多恵子さん。

だが……。そこは素人、反応はさっぱり。電話がきたかと思うと深夜の他愛ない内容だったり、眠れない夜が続きました。

でも試行錯誤を1年ほど繰り返すうちに、最初の利用者に野口体操を独自のものに作り上げた自然体操の池田潤子さん。

|

|

その後は芸術祭賞受賞の安達哲治氏のバレエ教室、モダンダンス界では第一線級の活躍をしている北村真実さんらが使うようになり、どうやら軌道に乗るようになりました。

|

今はジャズダンス・フラダンス、エアロビクス、チャームアップ体操、気功法、真向法体操などの教室に、また友達同士の会合や練習にと使われるまさに〝地域のフィットネスジム″。

一つの夢を実現させた多恵子さん。また新たな夢をふくらませる。

「将来は音楽スタジオを作りたいですね」。

|

スポーティな服装がよく似合う畑野多恵子さん。スタジオ前で

|

|

文・写真:岩田忠利

場所:太尾町12 スタジオ トゥエルブ

℡544・1272(受付‥午後1時~7時)

|

|

仲良し主婦3人 それぞれ店を開店

|

仲良しお母さん3人が、最近ほとんど同時に大倉山にお店を持ちました。

京都生まれの三河町子さんは東口駅のすぐ隣に「ギャラリーディーバ」を、岐阜生まれの伊藤艶子さんは3軒先にリサイクル雑貨店「シフレ」を、また静岡生まれの平田恵美子さんは「結婚相談所」をと、それぞれ個性を生かした店を出したのです。それも3店とも声をかければ聞こえる距離に。

この3人は、お子さんが小中学校で同じクラス、父母会でもいつもご一諸だったことからお友達になり、何でも話せる三姉妹のように。3人とも明るく、お話好き。小気味よい会話がポンポンと。

平田さんは伊藤さんのお店の大家さんとかで、

「伊藤さんが開店できたのは大家さんがいい人で、家賃を安くしてあげたからよ」

と平田さんが言えば、

「その分、来年ドッと値上げするんじゃないの? それが怖い!」

と伊藤さんが切り返す。

一度もお勤めの経験がない三河さんは、版画家エカール作の一枚の絵に出合ってからその魅力に惹かれて次々に買い取り、みんなにそれを見ていただこうと自宅の一部を改造してギャラリーに。

|

|

|

右からギャラリーの三河町子さん、リサイクル雑貨店の伊藤艶子さん、結婚相談所の平田恵美子さん |

|

開店早々からお客さんの多いのは伊藤さんの店。そこにはギャラリーと結婚相談所のチラシが置かれ、3人がお互いにお客さんを招介しあい助け合っているのです。

妻、母、店主と同時に3役をこなす主婦が店を持った喜びを訊くと、

「皆さんに喜んでいただけることと、私たちでも社会に奉仕できることよ、ねえ!」

と異口同音。

それにしても皆さん、ご理解ある旦耶様を持ったことをお忘れなくね!

文・写真:岩田忠利

|

|

農家の主婦11人が10年続ける野菜市

|

大倉山駅前をバスで西へ一直線、港北インター手前のバス停・大熊町。そこの駐車場に「大熊にこにこ市」と書いた大きなテントの周囲に人だかりがしている。

ナス・キュウリ・ネギ・小松菜・レタス・大根・里芋など30種以上の野菜、菊の花や里芋のじく、減塩の漬け物や味噌、餅やクッキーまでも並んでいる。

これら大熊町の農家の主婦11人がそれぞれ畑で朝取りしたものをトラックで持ち寄ったもの。新鮮だ。一夜漬けの漬物や菓子類は夜遅くまでかけて手作りした。

|

「大熊にこにこ市」は毎週2回(月曜と金曜午後3時~5時)。港北インター手前のバス停大熊町の隣の駐車場内

|

|

お客さんは近所の主婦を中心に飲食店店主や大倉山などの奥様が相乗りの車で買いに来る。

「新鮮で安くて、味が違う」と評判のこの「大熊にこにこ市」は毎週2回(月曜と金曜午後3時~5時)。

これを10年間も続けてきたという、そのお母さんパワーには頭が下がる。

|

|

この市の母体は先の主婦11名がメンバーの「大熊生活改善グループ」(平均年齢52歳)。

昭和30年代の大熊町には農家の若妻たちの組織が無く、隣近所に住んでいてもお互いに話し合える場がなかった。家事・育児・農作業に追われて新聞を読むヒマさえない。「こんな農家の暮らしを改善したい!」と昭和39年町内の若妻グループ<つくし会>が発足、月1回の“農休日”を設けるなど生活改善運動に立ち上がったのである。

以来28年、このグループはじつに積極的に暮らしや地域に密着した、さまざまな活動を行ってきた。誌面の関係で詳細にお伝えできないが、地域住民との交流を図る「にこにこ市」はその一つ。

このグループは″毎日農業記録賞″などを受賞し県内外の女性農業者から注目されているだけにリーダーは各地の講演や会合に講師として駆り出される。

11人で自費出版した本

|

|

彼女たちは一昨年、25周年を記念し活動を本にまとめた。全員で原稿を書き、写真も自前、印刷費も均等割り。

書名『まちの畑でスクラム組んで』(A4判、本文100頁)。カラー写真もふんだんに使って見栄えも、読みごたえもある、立派な本だ。

文・写真:岩田忠利

|

|

|

|

|

「とうよこ沿線」TOPに戻る |

|

|

次ページへ |

|

|

「目次」に戻る |

|

|

|

|