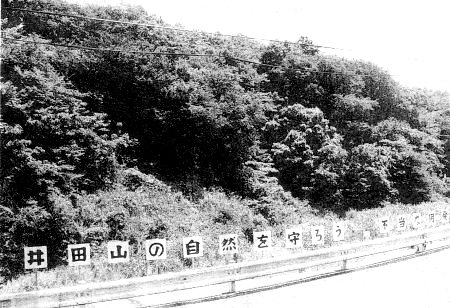

一面に住宅地化された井田地区の中で唯一残る自然林、井田山を不動産業者の手で墓地とマンションの建築申請が市へ提出された。それに反対する住民が結集した「井田山の自然を守る会」の運動。

井田病院裏の井田山とバス通りからひときわ目立つ「井田山の自然を守ろう」の大看板 |

本誌の前号、51ページでも(当サイトは870編に掲載)本会の活動の模様が紹介されましたが、その後どうなったか? 上の写真でもわかるように会で設置した大きな看板はその運動がますます活発化していることを示しています。

|

|

川崎市議会では「市で買い上げてほしい」という私たちの請願に対して現在継続審議中です。しかし市は住民に何の相談もなく《開発申請の許可》を出してしまいました。

これに対し本会は、この許可が「不当である」として4月12日に開発審査会に審査請求をしました。寺院建設は当然、埋葬法の適用がされるべきなのに、これをやらず、納得のいかない審査のやり方で許可をしたことに対して会の人たちは憤慨しているのです。(4月15日付け新聞報道の麻生区の無許可納骨堂事件と同じケースが予測されるのです)

井田病院行きのバスに乗ってみると、あちこちに(井田山を守れ)(不当な許可は許さない)といったポスターが貼られ、住民の怒りが感じられます。いま井田山の木々は真夏の光に映えて緑が揺れています。この緑がブルドーザ一に踏みにじられるのを想像すると、激しい怒りがこみあげてきます。

市の新しい基本計画では自然環境保全を大きな柱としていますが、しかし現実には各地で自然破壊が行われようとしています。市が本当に住民の立場にたって、どんな妨害をもはね除け、自然環境の保全に頑張ってほしいと切に望みます。

|

これは最悪! 露天商なみの はみ出し陳列

|

|

ご覧のとおりの“はみ出し陳列”ーー。タイル張りの公道は、両側の店の私有地と化し、その間を通行人と自転車がやっと通る

|

|

|

|

元住吉西口の城南信用金庫周辺の一角は上野のアメ横のような賑わい。青果・鮮魚・乾物・酒類などの最寄り品店から威勢のいい売り声、道路両面に数メートルも路上に商品を並べて店員がそれを路上で売る。そこに黒だかりの買物客と自転車……。先を急ぐ通行人もそこで立往生してしまうほどの雑踏だ。

当編集室にも愛読書から苦情の投稿が寄せられている。「ブレーメン通りの一角は競いあって商品を道路にはみ出して陳列しており、ひどい交通妨害。警察当局の取り締まりはないものか?」と取材依頼。

さっそく車で取材にと、城南信用金庫横の道を通ろうとしたらK酒店の商品と乗客の自転車が路上に置いてあり、通れない。

たしかにお客は多い! しかし、この繁盛の秘密も、道路という公共空間の私物化にあたると言えよう。

ドイツ・ブレーメン州と親善提携しヨーロッパ風のモザイク模様の立派なタイル張りストリートにしたのも、魚や野菜、乾物の下敷きになっていては台なしだ。

元住吉から30分足らずの駅前商店街の中にも「歩きやすく、快適な美しい街並に」をテーマに公的資金の助成を得て電柱を地下埋没しタイル張りや石畳みにした商店街は多い。

|

|

武蔵小山のパルム、自由ガ丘南口マリクレール、尾山台駅前ハッピーロード、新丸子医大通り、大倉山西口のエルム通りや東口のレモンロードなどがそれだが、店前通行人の邪魔をしてまで平然と、しかも何年も営業している商店は一軒もお目にかかれないはずだ。それもそのはず、近代的な街に大改造した主旨に反する行為は商店街内部から集中砲火の非難を浴びてしまうからである。

「自分の店の売上げさえ上がれば社会の迷惑は関係ない」という店側の考え方は、まるでかつての日本企業のアジアヘの経済進出、欧米への集中豪雨型輸出で世界中から批判を浴びた姿をほうふつとさせる。

では、警察はこの現状をどう見ているのか? 木月派出所の巡査に取り締りの実態を訊くと、

「行政の立場からの指導は今まで行っていません。あの辺は木月交番と3丁目交番のちょうど境にあたるので…。とりあえず一度現状を調べてみましょう」。

通行の邪魔にはならない元住吉地区内住宅地の路上駐車は容赦なく違反キップを切る警察当局、それがなぜ、あれほどのはみ出し陳列を道路交通法違反とみなさないのであろうか? 読者の皆さんの見解はいかに?

文・写真:岩田忠利

|

|

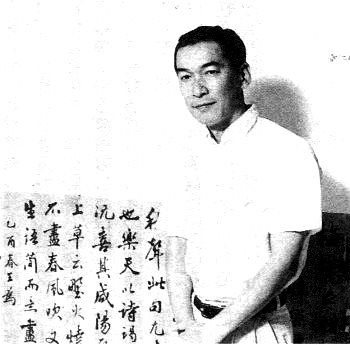

古物収集をもとに中国史を学ぶ 佐藤教和さん(大楽蜜寺・副住職)

|

|

正方形の大きな掛軸の前で佐藤教和さん

|

|

ここは木月の大楽密寺のひろ~い客間。副住職を待つ間、部屋の中の珍しい置物や7メートルもある墨絵の六双屏風などを見回していた。中でも気になったのは大きな額の中の雄渾、かっ達な揮毫(きごう)。現れた副住職の佐藤教和さん(45)にその作者名をうかがう。

「右手の書が、明治時代に内閣制度創設と同時にわが国初代の総理大臣となった伊藤博文のもの。左が彫刻家の北村西望が101歳の時書いたものです。この人の作品は長崎平和記念像、小杉の等々力緑地公園入口にある男性裸像ですね。あの屏風は鶴見の旧家にあったものですよ」。

|

|

これらはみな、佐藤さんが収集したもので、話が書画骨董に及ぶと佐藤さんの口は機関銃のようだ。大学生のころ、漢字の母国で仏教伝来とも関係深い中国の歴史に興味をもった。とくに中国の明や清の時代(1368~1912年)を勉強するうちにその時代の書を集め出した。

翁同和、文微明、呉昌碩、斉白石など時代を代表する文人・政治家たち50名ほどの直筆作品を持っておられる。いずれも掛け軸に表装し、虫や湿気に気を付け大切に保存されている。

佐藤さんは中国やチベット、香港を旅した時や横浜・中華街などで目に留まった珍しい物を集めている。これがあるわ、あるわ……。

チベットで儀式に器として使う高僧の頭蓋骨や108観音を描いた掛軸、中国の豚の革製手提げの箱や2000年前の瓦のような大きな硯、18体の木製羅漢像……。

これらの物や書などが本物か偽物かを鑑定するため、佐藤さんはいろんな中国の書物を読んで歴史を勉強し調べる。これが今では忙しい仕事の合間の趣味となっている。

「本を読んでいて自分が持っている作品の作者名が出てくると、うれしいですねぇ。これが仕事の息抜きです」

佐藤さんは今、中国の歴史や書について気軽に話せる仲間を探している。関心のある方、下記へ連絡して!

連絡先‥中原区木月1492 ℡044-1433-2722

文・写真:岩田忠利

|

|

発砲スチロールの魔術師 中田 隆(ゆたか)さん(木月3丁目)

|

|

「10年前に店を改装したとき、自分で何かディスプレーをやってみようと、魚屋さんから発泡スチロールをもらってきて工夫してみたんですよ。下手な横好きってやつですよ! ハッ、ハ、ハ……」

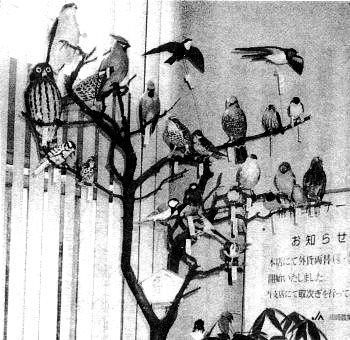

大声で豪快に笑う中田隆さん(64)。木月3丁目交番の近く、尻手黒川線沿いの自転車屋さん「ナカタサイクル」。店内には丹頂鶴・パンダ・カモシカ・野鳥・犬などがいる。どれも実物そっくりの模型。中田さんが発泡スチロールで形を作り色づけした作品だ。

この人、一見、豪放らいらくのようだが、繊細で芸術的センスのある凝り性な性分とみえる。それは作品が物語る。スズメなんかは近づけば今にも飛んで逃げ出しそう。

広い店内の一角を模型の鳥作りの工房にして「バードクラフト教室」としてご近所の奥さん10人に教えているというのだからその徹底ぶりもハンパでない。

しかも、テキストも自分で文字をワープロで打ち、絵も見事な手描きだ。

魚屋さんの店頭に転がっている発泡スチロールも、中田さんがカッターナイフを持つと小鳥の本体が脚と眼までつけて1時間、写真と同じように色を塗って1時間、計2時間で模型が出来上がってしまう。

中田さんの野鳥の作品集は『川崎市内にいる小鳥』と題し、川崎北農協の各支店持ち回りでロビーに展示され、好評だった。

|

|

|

あたかも生きているような野鳥、これは中田さんの作品「川崎市内にいる小鳥」 |

|

「自分で作った小鳥が自宅にいると、家庭に潤いが出てきますよね」

とは中田さんの弁だが、材料は無料で手に入り、わずかな余暇に誰でもできるバードクラフト、あなたはどう?

文:岩田忠利

|

|

|

人物 |

365日、27年間続く 信おばあちゃんのボランティア |

|

こちらは東口。駅前通りをまっすぐ、綱島街道を横切ると商店街右側にお地蔵サンがある。

ここの石のお地蔵サンは可愛らしい口元にうっすらと赤い口紅をつけている。それがなんともナウく、微笑しい。とくに感心したのはこのお地蔵サンには生花・果物・お茶・お菓子がいつも供えてあること。沿線で多くのお地蔵サンを見てきたが、ここほど手厚く祭られているのを見たことがない。

このお地蔵サンの名は「木月延命地蔵尊」ーー。以前は道をはさんだ向かいの旧家・内藤恒夫さんの屋敷の一角にあり、四の日の縁日には出店が出て地元だけでなく綱島や東京などからの参詣者も来て賑わったそうだ。が、昭和39年12月のお地蔵さんが火事に遭い、本尊が壊れてしまった。

そこで現在地に移し、祠(ほこら)を建てた。地元の信者50人ほどが資金を出し合い、不足分は寄付をもらい歩き、信者の一人の大工さんに破格の工事費で建ててもらったものだ。

ほこらの中には「うかがい石」という黒石があって、それを手に持った時の感じ方で、願い事が重いか軽いかを伺うのだ。軽く感じて願いが叶った人たちから納られたたくさんの小石も並ぶ。病気・交通事故・商売・受験・恋愛・結婚などの願いが叶うと〝お礼″に小石をあげる習わしのようだ。

|

|

西口に住む鈴木 信さん(71)は、息子さんが病気になって以来の熱心な信者。休むことなく朝は8時に来てほこらの扉を開けて掃除、甘茶とご飯を上げてから、太鼓を叩いてお経をあげる。そして夕方は6時半に閉めに来られる。鈴木のおばあちゃんがこうしたお地蔵サンのお守りを続けてすでに365日を27年間も…‥・。

「お地蔵サンのおかげで長生きでき、親子7人が幸せに暮らしています。せめてもの恩返しのつもりです」

信おばあちゃんの言葉に実感がこもる。何事も継続は難しい。これこそ、苦しい時の神頼みではない真のボランティアだ。所在地‥中原区木月住吉町1833

|

鈴木信さん(左)と世話人の阿部茂子さん

|

|

文・写真:岩田忠利

|

|

| 道行く人のアイドル、シバ犬「チャチャ」 |

元住吉西口駅前の果物店、高林フルーツの店先にいつもチョコンと座っている一頭の犬をご存知ですか?

この犬は地元では相当な“有名犬”らしく、本誌愛読者3名様から「特集のときはぜひ取材を」とお便りがありました。

その一人、井田在住の料理研究家・藤里里子さんは「いつも店頭でやさしい表情のワンちゃんに心がなごみます」と推薦してきました。

|

お客様の乳母車にちょこんと座るチャチャ

|

|

さっそく綱島から電車に乗って元住吉へ「チャチャ様」に会いに。いました、いらっしゃいました。絵に描いたような見事なスタイルの、雌犬のチャチャが……。ご主人の高林昭夫さんに〝彼女〟のことを紹介していただきます。

チャチャが川崎のペットショブから来たのは8年前、生後4カ月でした。犬が嫌いだった奥様は「店で犬を飼うのは?」と反対。しかしチャチャはそんな声をすぐに跳ね返しました。お客様に向かって一度も吠えたこともないおとなしさ。そんな様子をお客様や通行人は優しい眼差しで見つめ、時には頭をなでて行く。多い時には一日、何百人もの人が……。

|

|

こんなエピソードも――。ある年の正月、赤い毛氈にチャチャを座らせ、その前にお賽銭箱を置いて

<元住吉の守り犬です。犬にあやかると、あなたも幸せになります>

と書いて置いた。すると、中にはチャチャの前に座り込み、真剣に手を合わせて拝むおばあさんも。結局、約500人ほどの人が頭をなでて行き、お賽銭もかなり入っていたそうです。

「宗教とは全く関係なく、お正月の単なるユーモアのつもりが少々度が過ぎました」

と反省気味のご主人、このお賽銭は〝あゆみの箱〟に入れて寄付したとか。

|

イラスト:阿部紀子(市ヶ谷) |

|

いかにも無垢なチャチャを見ているとそのおばあさんの気持ちがとてもよく解ります。チャチャは人が好き。とくに子供は大好き。子供が来るとお姉さんやお兄さんに遊んでもらっている赤ちゃんのような表情をする。特技があるわけではない平凡なシバ犬のチャチャ。いや、チャチャの名誉のため、彼女は(お手・伏せ・ごろり)ができることもお伝えしておきますが、なんといってもその愛らしさはバツグン。 文:小森美貴子(綱島)

|

看板だけが残る 「かるがもの里」

|

|

元住吉地区で今でも残る自然といえば、駅の東側を流れる「渋川」と前記の自然林を残す「井田山」くらいのもの。

車で綱島街道を通るたびに目に入るのは渋川の櫓橋きわに建つ木の看板『かるがもの里』。

「へえ、まだ元住吉にカルガモガ来るの? この街もまだ捨てたもんじゃないな」と心が和んだものだ。

|

綱島街道の端、櫓橋きわに立つ看板 |

|

|

|

カルガモは夏でも日本に留まり別名を「夏鴨」と呼ぶ。時は6月初め、渋川沿いを歩いてみた。しかし一羽も見かけない。そこで、木月1丁目の石野明夫さんに鳥たちの近況を訊く。

「平成3年2月頃、渋川にいるカルガモの数を調べてみたら、法政二高付近、住吉小学校付近、そして綱島街道付近の3カ所にそれぞれ20羽ずつ、合計六十数羽もいましたよ。カルガモを驚かさないように、鳥をお目当てに訪れる人たちが大人も子供もそっと眺めていました。近隣の人たちはパンのミミなどを与えて可愛がっていたようですね。

それが最近、上流では親水公園の工事、下流の駅付近では川に蓋をして駐輪場を造ったりの自然破壊が進み、カモの姿を見かけなくなりました。元住吉名物がまた一つ消えた感じで、とても寂しいですね」

カモにも〝出戻りガモ″がいるかも…。看板はそのままに川をきれいにして、お帰りを待ちたいものだ。

文・写真:岩田忠利

|

|

|

|

「とうよこ沿線」TOPに戻る |

|

|

次ページへ |

|

|

「目次」に戻る |

|

|

|

|