カルキくさい水道の水はおいしくない――。これが最近の都会の常識。その証拠に、1リットル約200円もするミネラルウオーターが毎年売上を3割近く伸ばしている。で、いま注目されているのが都会の湧水。お茶やご飯、味噌汁がおいしいという主婦たち、透き通ったきれいな氷ができるという左党の主人たちの人気に支えられているのだ。

この湧水を今でも生活用水に利用している家が日吉にある。それも駅から5分ほどの所に。横浜からの電車が日吉駅に入る手前、左側の緑の一角で箕輪町3丁目。北には樹木がうっそうと茂る小高い丘、南には田畑が広がる。西には諏訪神社やお寺の大聖院をひかえ、〝八十階段″という舌切りスズメのおばあさんが出てきそうな、自然がいっぱいの坂がある。旧家が並び、その家々の庭先には野鳥が飛び交い、実ったユズの実を収穫する人の姿がじつに優雅に映る。

地名「箕輪」は

アイヌ語「冷たい水」の意

この地「箕輪」町の地名はアイヌ語からきているという昔からの言い伝えがある。

その由来を裏付けようと努力している人が、ここに住む小嶋英祐さん(67)。小嶋さんの説によると、アイヌ語で「メイノ(冷たい意味)」・「ウリ力(水の意味)」という2つの単音を漢字に当てはめる時点で、地形などを考慮し「箕輪」となったのでは、という。

|

|

地名からもこうして昔から箕輪町は、水とご縁があった地だったのだろうか。たしかに今でも3軒の家に湧水ガ出る。しかも2、3年前までは8軒ほどの家に清水が出ていた。なかでも現在、飲料水としている家は1軒ある。そこは前記の小嶋英祐さんの家。造成が進むにつれ、お風呂や洗濯用の水量はなくなったが、まだ飲料には十分。裏山から竹筒で運ばれてくる湧水は癖がなく甘味があり、じつにおいしい。水質が衛生的に心配な小嶋さんは毎年保健所の検査を受けているが、もちろんOK。

|

自宅裏山から湧き出る清水をヒシャクで汲む小嶋英佑さん |

|

この地の自然と湧水を保存することで小嶋さんたちは私有地の裏山を必死に守っている。沿線から緑や自然が加速度的に消える今、なんとか守って! と祈らずにはいられない。 文:小森美貴子

|

神奈川県下で最も由緒ある神楽 港北神代神楽

|

皆さん、神楽舞いの実演をご覧になったこと、ありますか?

10月のある日、日吉の矢上小学校体育館で地元の神楽社中が全校児童に神楽舞いを実演するというので私も見学。

|

華やかな衣装に身をまとった演者に照明が当てられ、舞台下では解説者が舞いを解説する。日吉の矢上小学校体育館で |

|

大太鼓・笛・大拍子・鉦・拍子木の音に合わせ、神々や鬼、オカメやヒョットコなどがじつに個性豊かなお面と帽子をかぶり、華やかな衣装を身にまとい、時には勇ましく、時にはコミカルに踊る。舞台のバックに照明のライトが当てられ、いやがうえにも演出ムードは盛り上がる。舞台下では袴姿の解説者が活弁士よろしく、セリフやナレーション入りで役者の舞いを解説する。観客の現代っ子は興味津々らしく、私語ひとつ聞こえない静けさ。

横浜市内の神楽で

市無形文化財指定は3つ

この神楽は日吉5丁目にあり、しかも神奈川県下でも最も伝統のあるお神楽と聞き、敬服した。

横浜市内には市の無形文化財になっている神楽が3つ、港北神代神楽(佐相社中)、子安神代神楽(横越社中)、鶴見の市場神代神楽(萩原社中)。

|

|

なかでも日吉のこの港北神代神楽は毎年正月の2日と3日の両日、鎌倉鶴岡八幡宮の神楽殿でその舞いを創始者から3代にわたって奉納している。また夏祭りの盛りの8月には、横浜や川崎、東京の神社の祭礼で奉納するのでほとんど1カ月休む間もないほど。

元締めは祖父・父に続く3代目。

総勢24名を率いる

元締めは3代目の佐相秀行さん、長身でハンサム、まだ38歳の若さ。自宅で電気部品会社を経営する社長でもある。初代は明治11年生まれの祖父・角之助さん。名人だった兄の影響で鶴見や相模原で修業し笛・太鼓・踊り何でもこなす達人となり、戦後「佐相社中」を設立した。その死後は昭和2年生まれの父・安勇さんが2代目を継いでいた。ところが5年前、59歳で他界。社中の長老たちが「どんなことでも協力するからヒデちゃんが後を継いでくれ」と元締めの死に血相変えて懇願。33歳の秀行さんは3日3晩、父の霊前で手を合わせて熟慮した挙句、3代目に就任することに。

社中は親子・従兄弟同士など親戚関係者が多く、総勢24名、うち女性は5名。最年少が23歳、最長老76歳で30年のキャリアではまだ一人前ではないという世界。そのうえ、神に奉納する神楽舞いは格式が高いだけに各人のプライドも強く、芸人としての個性も強い。大半が年長者で占める社中を取り仕切る秀行さんのご苦労、それは並大抵なものでなかったようだ。しかし今ではその若い元締めの強い指導力と責任感が社中に浸透、秀行さんは本業のかたわら各神社へ奉納に出かける手配、衣装の取り揃え、月1回の稽古などをバリバリこなしている。

連格先‥港北神代神楽・佐相秀行℡045-561-3656

(文・写真:岩田忠利)

|

|

お年寄りに手づくり料理を届ける 『萌(もえ)の会』

|

日吉地区センター2階の調理室。エプロン姿の主婦の皆さん6人がそれぞれの調理台に向かって楽しそうに料理している。独り暮らしのお年寄りの昼食用お弁当づくり、その真っ最中です。やがて料理が終わる。こんどは盛り合わせした弁当箱を2台の車に乗せる。さぁ、出発!

6人めいめいに日吉や下田地区で首を長くして待つお年寄りの元へ配達です。

|

各人が担当した料理をみんなで盛り合わせ、それが終わって待ち焦がれるお年寄りの元に、さあ配達! |

|

PTAの仲間が料理で地域の為に

とかく地域社会から置き去りにされがちな独り暮らしのお年寄りに住民の“手作りの味”を、そして将来は助け合える地域づくりを、と始めた主婦のボランティア活動。このグループは『萌の会』世話人の白須由子さんはその動機を話す。

「ほとんどが日吉台小のPTAでご一緒だったお母さん方です。子育てもー段落し自分たちの老後を考えた皆さんが、地域のお年寄りのお世話を、と考え方が一致したのです。でも、私たちにできるかしら? 結局共通してできることは″料理″だったわけですね」

|

|

『萌の会』は平成元年にスタート、すでに4年を過ぎ、月1回の配食サービスも47回を数える。歩行困難なお年寄りが保健所などの行事に参加するときの″送迎″も行っています。

ボランティア・グループが料理を提供するサービスも珍しい。これが営業ならば飲食営業、保健所の衛生監査が厳しいところ。それだけに食中毒には特に注意しているそうです。

料理の手間はボランティア、お弁当代は″材料費のみ″を老人の皆さんが負担する仕組み。それもできるだけお安く、美味しい家庭の味を心掛けているとか。

なりふり構わないおじいちゃんが

オシャレして

こうした様々な気苦労がある食事のお世話ですが、反面、喜びや楽しさも大きい。

皆さんの話では、

「最初は仏頂面でなりふり構わないおじいちゃんが若いお母さん会員が配食に行くと、頭髪を七三に分けて、おしゃれして迎えるのです。ジュースを入れてくれるおばあちゃんや愉快な世間話をしてくれるお年寄りがいたり、手紙をくれたり…も。

老人特有の閉ざされた心が開放的になるのが嬉しいですね。また自分の家のお年寄りを客観的に見られるようになったのもプラスです」

和気あいあいと楽しく料理を作り、それが社会に役立つ『萌の会』の活動。こうした住民の手による福祉活動は草花が萌え出るように沿線各地に芽生えてほしいものです。

文・写真:岩田忠利

|

|

老人介護のデイサービスに「明日は我が身」と仲間が集う

ボランティア・グループ 『ささえあい』

|

|

スウェーデンには寝たきり老人がいないので「寝たきり老人」という言葉はないそうだ。

高齢化社会を迎えた長寿国日本、とくに核家族化が進む都会では痴呆性老人を抱えた家族は外出もままならず、難儀している現状だ。今や、こうした痴呆性老人や寝たきり老人の介護問題が最大の行政問題の一つになってきた。

認知症老人介護の負担を

住民の助け合いで

そんな中で平成2年4月、下田町に住む主婦・横須賀良子さんと港北区の保健婦さんが「痴呆性老人のいる家族はタイヘン。地域の人たちが助け合い、介護の負担を少しでも軽くさせる活動ができたら……」と住民参加の福祉グループ『ささえあい』を発足させた。

最初はボランティア会員10人、サービス対象者5人、月1回のディサービス。対象者を家庭まで車で迎えに行き、午前10時から午後3時の間、区保健所の保健婦さんも毎回参加し会員が一緒に遊ぶなどの面倒をみて、また自宅へ送る。その間、家族は安心して外出し用事や買物ができたり、気分転換ができる。

|

ピアノに合わせて風船で遊ぶ介護者たち |

|

こうしたサービスが家族に感謝されるにつれ、ボランティア会員も口コミで増え、ディサービスは1年半後には月2回、昨年12月からは月4回にと、その頻度は高くなった。

|

|

現在サービス対象者は日吉地区内に23名。最高84歳から最低61歳までの老人痢呆の方だけでなく〝養援護″なしには自立できない人や孤独なお年寄りなど。

この人たちも会の世話になってから「失禁しなくなった」とか「身仕度ができるようになった」とか、集団生活が痴呆症の進行を防ぐ効果もあるようだ。

高まる社会の評価、広がる仲間の輪、しかし…

彼らの面倒をみるボランティア会員は現在34名。80歳の女性や男性5名もいる。その一人、大手運送会社の管理職だった吉田喜代満さん(60)は神奈川区片倉町から月2回通ってピアノの伴奏などのボランティア。その動機をうかがうと、

「北海道の実家の親が生前こうしたボランティアの皆様のお世話になり、今はその恩返しです」と。また、下田地区の老人クラブ〝明和会″でも、「老人の世話ができるうちに私たちも…」と5名が参加したり、定年後の看護師さん2名や姑を抱えたお嫁さんらが加わったりと仲間は増えた。

運営面は順風満帆のようだが、無償のデイサービス最大のネックは活動場所の確保と運営経費の問題。会場は特定の福祉施設の利用ができず、月4回の活動はいつも荷物を車のトランクに積んでの旅芸人のよう。運営費も横浜市のわずかな助成金と会員の参加費だけでは会場費とお茶代で消えてしまい、車持ち込みの送迎ボランティアなどへの補助はとても無理のようだ。

『ささえあい』は年々高まる社会的評価と期待に応え、横須賀良子会長以下会員は今や最高に燃えている。

手書きの会報『ボランティアだより』を今年7月から他地域の福祉情報も盛り込んだ〝新聞形式″で発行する。

「明日は我が身。私たちもお手伝いできる元気なうちにボランティアでがんばるのです」これが会員の合言葉。 (文・写真:岩田忠利)

|

|

|

釣り名人 |

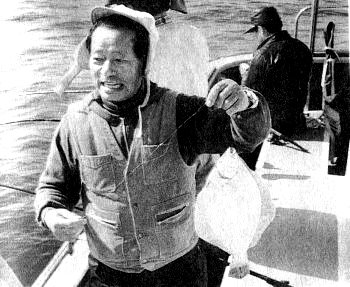

豊漁で持ち帰られないことも、日本記録保持者 岸上 勝さん |

|

「タコのご隠居」こと、岸上勝さん(会社員。61歳)は日吉6丁目に20年前から住む。居間には釣り大会優勝のトロフィーがずらっと並んでいる。その前で日焼けした顔の岸上さんが奥様と笑顔で話す。それは半日でマダコを116匹も釣ったときのこと。

半日でマダコ60キロを釣り上げる

「釣り場は金沢八景沖。その重さは60キロ、京浜急行から東横線に乗り換えるときは重くってね、捨てちゃおうかと思ったよ。電車の中でお客さんから『どこでそんなにすくってきたの?』なんて訊かれてね。タコは茹でると3倍のカサになるから、台所はタコの山で足の踏み場もないほど‥…」。

隣近所の18軒へ、会社へ持参して配ったりしてもまだ処分しきれないほど。これが日本新記録とか。

タコ釣りは7年前、千葉金谷沖でスミイカの大物。頭だけでもバケツに入らない大きさで7キロを釣り上げてから病みつきに。その前はマダイ釣りを10年。そのときは1キロものを半日で12枚の記録も。アジ釣りでは中アジ187匹という豊漁で、さすがに持ち帰られず釣り人にバケツ1杯分あげてきたこともあったとか。

という岸上さんだが、本職は新潟鉄工本社総務部に勤めるサラリーマン。しかし岸上さんがフツーの太公望と違うのは、生まれながらにして漁師の息子だったこと。福井県は越前海岸、越前ガ二と甘エビの本場。親戚3人が甘エビ漁で亡<なっており、「お前だけは海からあがって」の母親のひと言で漁師を断念、勤め人になった。そして上京、結婚、子育てと無我夢中の都会生活。

|

|

|

本牧沖でマコカレイを釣り上げた岸上さん |

|

それが息子さんの夜釣りに付いて行ったのがそもそも漁師の血が再燃したきっかけだった。勝負事は大嫌い、趣味はほかに何もない。以来、週一度の釣りが何よりの楽しみになった。

漁師の父の教え

幼い頃から父親に仕込まれた漁師の鉄則があった。

「風の音と雨の音には目を覚ませ」、「沖に出たら食事は必すメシと飲料水は一口だけ残せ」「どんなときでも酒は船中では飲むな」。

この3つの鉄則だけは今でも彼は守ってきているというから、さすが名人。

岸上さんの極意。大漁の気象条件は「南の風が吹く朝焼けのとき」。上手下手の決め手は「潮の読み。魚は潮に向かって泳ぐ。潮先に行かないと魚は釣れないよ」。

文:岩田忠利

|

|

|

|

SL模型作り名人 |

60人が乗れる模型が子供に大もて 三浦忠司さん |

|

|

|

三浦さんは南日吉商店街の三浦クリーニングの店主。この方のSL模型作りの情熱と子供たちを乗せて喜ばせるサービスぶりは、半端でない。

全国でも屈指の名人

全国のマニアの間では″5本の指の中に入る名人″と印刷物に記されている。素人考えで、SL模型は部品を買ってきて組み立てるのかと思いきや、

「鉄を削ったりして、部品はすべて手作りなんですよ。それを組み立てる。ボイラーだけは危険なので、高圧溶接の免許を持った学校の先生に溶接を頼みますがね。若い頃から機械いじりが好きだったし、本職がクリーニング屋だからボイラーの知識もありましたからねえ」

現物が格納してあると店の物置に案内される。覆いのシートを取ると、今にも噴煙をあげて走り出しそうな本物そっくりの蒸気機関車、《旧国鉄9600形蒸気機関車》の模型……。

「これは実物の10の1の模型、重量は80キロです。これに石炭を入れて燃やすと1両に5人乗車でき、最大定員60人が乗れるんですよ」

と三浦さんは愛車を撫でながら説明する。

各地のイベントに出動、走らせる

三浦さんは毎年これを小金井市や府中市の<市民まつり>に出動させ、子供たちに喜ばれている。地元の南日吉商店街のイベントに、また日吉台中学や駒林小学校の記念行事にも出動、実際にレールを敷き子供たちを乗せて走らせたことも。

|

|

|

地元の日吉台中学校校庭で走らせるミニSL、先頭が三浦さん、後が校長先生ら |

|

「運搬したり、レールを敷いたり、その準備は一人じゃできないからね。毎年3人の仲間の手がないとね。1回走らせるのに前後4日は仕事を休んでしまいますね」。

でも止められないのは「おじさん、来年も来てね!」の子供たちの一言だと笑う。

三浦さんの将来の夢。「家の近くに新しい公園、鯛ガ崎公園がオープンしました。そこで身障者の子供たちでも乗せて走らせること」と控え目に話す。

この人、根っからの子供好きと見える。

文:岩田忠利

|

|

|

|

「とうよこ沿線」TOPに戻る |

|

|

次ページへ |

|

|

「目次」に戻る |

|

|

|

|