妙蓮寺駅から菊名方面へ歩いて約7分、電車の車窓からも見える線路沿いに広がる広い畑。

| 葛貫家母屋の裏は小高い丘になっていて新横浜方面が一望。密集した住宅街の中で、ここだけは別世界だ。

葛貫家のこの畑から撮った写真が『とうよこ沿線』創刊2号の表紙を飾ったのです。あ~、あの写真、と今となっては懐かしく思い出される方も多いのでは…。

|

創刊2号の表紙 |

|

「葛貫」という苗字、読み方分かる? 地元では「くすぬき」とか「つつらぬき」と呼んでいるが、正確には「つつらぎ」だそうだ。

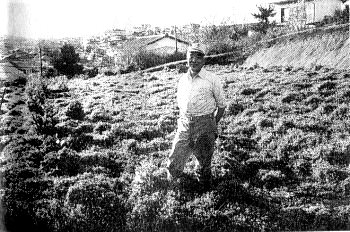

その葛貫政雄さん(62)の畑は、どこを掘ってもミミズが出てくる。これは無農薬、有機肥料で野菜を栽培している証拠。農薬や化学肥料を使っていたらミミズは育たないからだ。堆肥はピーナツや大豆の殻付き、スイカの種や骨粉など有機もの。栄養たっぷりな土だから、虫に負けない健康で元気な植物が育つという。

ここの栽培のモットーは「虫や自然に逆らわす、作れるものを作れる時期に」。スーパーでは一年中どんな野菜でも並んでいるが、葛貫さん宅前の〝野菜直売所″ではその時期に採れた野菜しか置いてない。

|

|

病害虫が発生してしまった時は、人間が飲んでも害がない〝漢方薬″を散布することがたまにあるらしい。また畑は交代で3年ごとに1年休耕させ、地力を養うのだそうだ。その間は草を生やし、そこが幼稚園児や小中学生の〝自然実習の場″に早変わり。花や虫を捕ったり、サツマイモを掘ったり。このときは葛貫さんが〝生物や植物の先生″となって質問を受けたり、お話したりの楽しいひととき。

|

葛貫政雄さんと一面に生えるハコベ。これは肥料用だが、ゴマあえにしたら実に美味しかった。この畑の野菜は-味違うのだ |

|

いま都会で広い農地を維持するには税金や後継者など難問題があるだろう。その点、葛貫さんはこう言い切る。

「土地の名儀は私の名前でも、私は単にその管理人に過ぎませんよ。結局、土地は地域社会のものなんですから」

美味しい野菜を地域の皆さんにお分けし、子供たちに畑を開放する葛貫さんの言葉には、さすが含蓄がある。 (小森美貴子)

連絡‥港北区菊名2-23-7 葛貫家℡045-401-6312

|