�@�ڍ��攪�_1���ڂ̓������߂��ɏZ�މ��c�Ȃ��q���A��30���Ԏ������|�V�l�܂���i�w�Oing�x�Ŏ�܂����B

�@����́A����l���E�O���{��w�Z�łȂ��s���̕��ʍ��Z�ɒʂ��n�߂��Ƃ��납��n�܂�B�g��҂����ꂽ�w�Z���̌˘f����k�����Ƃ̊ւ�荇���̗l�X�Ȏp�������ɕ`����Ă���B�o��l���̏��������̒��ɂ͎����̕��g������B�܂��A���ς�ŐS�D�������N�̎p���`����A�S�҂ɂ�������̐l�̒������W�߂Đl������n��グ�Ă����i�B

�@�I���̈�l�A��Ƃ̈��Ђ������͂����I�]���Ă���B

�@�u����l���̐S�̐v�ɐ��܂�������̔��͂�����B����҂̐��E�ɑ��ĕ����ޏ��́w�G�Ӂx�͐����ł��܂������Ȃ��A�ǂގ҂͎����̐S�̒��̂˂��������B

�i�㗪�j�v

�@�Ȃ��q����͇��]���}�q���ő��ȊO�̑S�g���}�q�B�Ƃ��ɗ��肪�s���R�ŁA�킸���ɍ���̏��w�Ɩ�w���������x�B���M�������̑̌����v���o���Ȃ����Ƒ��̎w���g���ă��[�v����łB���̕s���R�������ޏ��́u�����̏�ł��邱�Ƃ͑����g���܂����A�O�̓s���ł͐l�Ԃ��E�W���E�W�����܂�����A�w���肢���܁`���x�Ƃ����ΐ����Ă������ł��v�B

�@����Ɂu�����̐����鉿�l�������Ō��o���A�������g����ɂȂ낤�Ǝv���܂����B�}�C�i�X�ʂłȂ��v���X�ʂ�T�����ƂɋC�Â��Ă���A�O�����̐������������l�����߂�����悤�ɂȂ�܂����v�ƏΊ�Řb���Ȃ��q����B

|

|

�@�ޏ��͌������w�Z���̕��A��A���A��A�c��̂U�l�Ƒ��B�ŋߎ��Ɨׂ�̃A�p�[�g�œƂ��炵���n�߂��B�[�H�͉Ƒ��ꏏ�����A���ƒ��̐H���͋߂��̃R���r�j�Ŕ������Ď����ł��B�Ɨ����Ă݂�ƁA�Ƒ��ɂ����ɑ����̂��Ƃ���`���Ă�����Ă������������Ƃ��Ēm��A���߂ĉƑ��̗L���Ɋ������Ƃ����B

�@�ޏ��̃A�p�[�g�ɂ͓��l���̒��Ԃ��W�܂�B���̉�b�̒����������҂Ɛg��҂̊W�ɂ��Ĕޏ��̍l�������킩��B

�@�u����҂��g��҂ɉ������Ă����邩�ł͂Ȃ��A���������ꂵ���Ȃ邱�Ƃ�ɂ��Ă���������B��Q���w�������l�x��w�ዾ�������Ă���l�x�Ɠ��l�Ɉ�̓����Ƃ��Č��邱�ƂˁB��������l���Ȃ���A���݂��ɐl�i�Ɛl�i�̐G�ꍇ�����ł���̂ł��v

|

���l���̂����ԂƉ��c�Ȃ�������i�O����Q�Ԗځj |

|

�@�M�҂̎����A�Ȃ��q����Ƙb�������ƂŐ����Ă����G�l���M�[��ޏ������������悤�Ȏv���Ŕޏ��̌�����ɂ����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���@�����q�j

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

�@���R�� |

�@�@�����E�̏d���A�R���J�i���j�搶�A�����M�͎�́I |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

�@���c�J�擙�X��5�����ɖ�60�N�Z�݁A�킪���̏����E�ł͇����X�͓V�c���Ƃ܂ŌĂ��d���A�R���J�i���j�搶�i�{�����Y�B80�j����N11��3���A�����̓��ɓV�c�É���蕶���M�͂����^���ꂽ�B

�@�搶�݂͂�����̏���]���āu���̍�i�͑傫�Ȏ��삩��݂�·��G����������Ȃ���v�Ƃ���������Ă����B

�@����̎�͂͂�͂�A���������o�I�ɕ\������Ƃ����Ǝ��̋��n���킪�������E�ɐ���p�C�I�j�A�Ƃ��Ă̌��сA�܂����{�|�p�@�������W�햱�����ȂǂƂ��Č�i�w���琬�ɐs�͂��ꂽ�����̂���J���F�߂�ꂽ���́B

�@�����̍c���B�R�搶��52�N�Ԑ搶���x���Ă���ꂽ�g�N�q�v�l����[�傳��i�\�j�[���_��j��4���̎�͎҂̐搶���ƕ���ł���L�O�B�e�̂��p�A������e���r�Ŕq�������Ƃ��ɂ͎v�킷�����M���Ȃ����B

|

|

|

�@�����̂��l��{�傫���A���Ζʂ̂Ƃ��͈Ј����A���⋰�|��������������搶�B�����A�b���قǂɗD�������ɂ��ݏo�Ă���B

�@�풆���̔g���ɕx�����A����ɑ��p����̗͂ɕڑł��Ă̑n�슈���A���̂��g�̂Ŏ��ǂ��̎G���w�Ƃ��悱�����x�̓x�d�Ȃ邲�����Ȃ��肢�ɂ��}�킸�����͂�������搶�́A���l�̒ɂ����@�m����V�ˁ��B

|

�V�����o�邽�т�����ɂ��͂����Ă����̂ɁA�{���Ɍ����Ă��{�l�ɂ��n���ł����A���`�ގc�O�I |

|

�@�R�搶�A�x����Ȃ���u�����M�́A�S���炨�߂łƂ��������܂��v�B����͂��ꂮ������g�̂��������I�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��c�����j

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��c�a�@�̗��R�A��c�R�ɕ�n�ƃ}���V�������v��

|

�@���Z�g |

�@�@�@�Z���͖Ҕ��A�s�֑Έ� |

|

|

�s����c�a�@�̗��A���R�̐��Ԍn���c���c�R

|

|

|

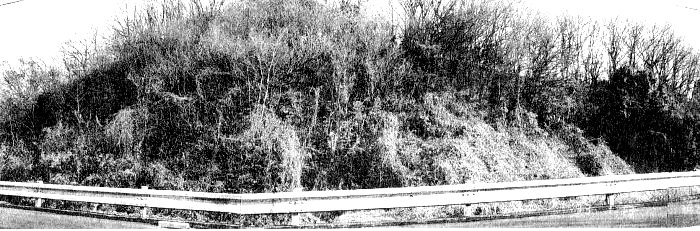

�@�u���R�тŕ���ꂽ��c�R�A���ꂪ�s���Y�Ǝ҂̎�ŕ�n�ƃ}���V�����̌��v��c�c�v�B

�@�@���܁A�������c�n��ł͂��̌v��ɔ�����Z���^���Ɛ��s���֏Z������̐V������Ă��Ȃ���Ă���B

�@���̈�c�R�̉��ɏZ�ގ�w�E�I�{�Í]����͂���Ȉӌ����B

�@�u�ŋ߂̈�c�͓c��ڂ┨�������ꏊ�����ԏ��A�p�[�g�ɕς��A���R���}���Ɍ����Ă��Ă��܂��B�Ȃ̂ɁA���킳�ň�c�R���Ȃ��Ȃ�Ƃ����b���܂����B�������ꂪ�A�{���Ɏ��s�����Ȃ�q���̗V�я�͉i���ɏ����Ă��܂��A��ςȂ��ƁI�@�������͐̂��炠���c�R������������Ǝc���Ă��������̂ł��B���̎��R�͎������ɂƂ��ĂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����̂Ȃ̂ł�����v

�@�����������Έӌ������ƂɁu��c�R�̎��R������v��̖{�c���F����ɂ��̎�������������Ă݂��B

�@�u��c�a�@�ɗאڂ������R�͕�100m�A����200m�قǂ̋u�˒n�ŁA������Ɏc���ꂽ�Ō�̎��R�тł��B���������͍��ł����R�̐��Ԍn���c��A�쒹�̌e���̏ꏊ�ł���A�N���K�^���Ȃǂ̂���q�������̖��̏ꏊ�B���̂��߁A���w�Z��c�t���̊i�D�̃��N���[�V�����̏�Ƃ��ė��p����Ă��邾���łȂ��A��c�a�@�̃��n�r���E��ÃZ���^�[�E�������Ȃǂɂ����K�Ȋ��ƂȂ��Ă��܂��v�B

�@

|

|

�@�u�Ƃ��낪�ŋ߁A���̎R��������āw�������}���V�����ɁA�������R���N���[�g�̕�n�Ɂx�Ƃ������v�悪�Q�Ђ̕s���Y�Ǝ҂�����s�\������Ă��܂��B

�@�a�@�̂����ׂɕ�n�Ȃ�Ĕ�펯�I�@�܂��A�����߂��̗R�����邨���A�P�����̑��݂��S���������Ă���̂ł��v

�@�|���ւ��̂Ȃ���c�R�̎��R�͎s�w��̕��v�n��ł��B���ꂪ�����ɖ��L�n�Ƃ����ǂ��A����Ƃ̗����Nj��̂��߂ɕ�n��}���V�����ɕϖe���Ă��܂��̂́A�M�҂Ƃ��Ă����ł���B

�@�{�c�����͍�N10���Q���A���̑P���Ƃ��āu���s�����̎ΖʗΒn�グ�A���R�����Ƃ��Ďc���Ă��炢�����v

�@�Ǝ��R�̕ۑS����s�c��ɐ��肵���B����ɍ�N12�����{�ɂ́A���������s���֒�Ɩ쑺�q�s�s�c��c���ւ̐R�c���i�v���̏���3���]�̉^�����I�����B

�@���̌����́A�ǂ��Ȃ���̂��H�@���܈�c�n��Z���͎s�c��̐R�c���ʂ�������������Ō�����Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���F��p�v�j

�A����d�@�u��c�R�̎��R��������ǁv���v��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��044-1766�|4644

|

�@�@�@

| �@�@�V���l�`�����ݖ� |

�@���l�s�����S���R�����u���[���C���@�O����R���J�ʁI |

|

|

�@���N3���ɂ́A���悢�扡�l�s�c�n���S���V���l�w���牄�L�A�ꕔ���������n���ʉ߂��ēc���s�s�������ݖ�w�܂ŏ�����邱�ƂƂȂ����B���L�����͐V�w�Ƃ��āu�V���l�k�v�A�u�V�H�v�A�u������v�A�u�Z���^�[��v�A�u�Z���^�[�k�v�A�u����v�A�u�����ݖ�v��7�w�A���̋�����10�E9�L���B

�@���̐V���̓�����3�_���B

�@�܂��u�n���S�v�Ƃ����ǂ��u���ˁv�𑖂��Ԃ��w�ǂł��邱�ƁB�S��7�w�̂����A�n���S�����͐V���l�w���o�Ă����̒��R��܂łŁA�ق��͂��ׂĒn��܂��͍��˂𑖂�B�u���˂͒n���H�������H��Ⴍ�A�H�����Z���������Ƃ���̗��R�v�Ɖ��l�s��ʋǍ����S�����ݕ��v��ۂ̓������W���͂��������B���ɁA�S���ɂ킽��̂̂��s���R�ȕ��X���ϋɓI�ɊO�o���ĎЉ�Q�����ł���悤�ɎԈ֎q�̂܂ܗ��p�ł���G�X�J���[�^�[�E�H���x�[�^�[�E�x���U���u���b�N�E��p�g�C���Ȃǂ�ݒu���Ă���B

|

|

�@�Ō�ɁA�V���l���ӂ̉��l���s�S�̔��W�𑣐i���邽�߁A�V���l�̗ג��ł���V�H�����ɂ͒Z�����Łu�V���l�k�v�A�u�V�H�v�ƂQ�w���a�������B

�@���ɉ��l�s�c�n���S�́A����Ŏs�̐��[�̌˒ˉw����s�X���S�n��`�k���ʉ߂��Ŗk�[�̂����ݖ�w�܂Ŏs�����ђʂ��S���J�ʂ����B����l���̏�~�q26���l��32���l�ɑ�����Ƃ����B

�@������������ł��߂��w�̐V�H�w�͑�q�R�w���������15���B�V���ɂ͖����̍`�k�j���[�^�E���Ⓦ�����l�h�C�c�w���܂����̏d�v�������Ȃǂ̋��Ղ������B

�@���Ȃ����A���Ў��悵�Ă݂āI

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���F�R���܂��j

|

|

�@���@�� |

�@�@�t���}���\���o���V�O��́g�S�l�h�@�@�S�ӂ̏㐙�@������ |

|

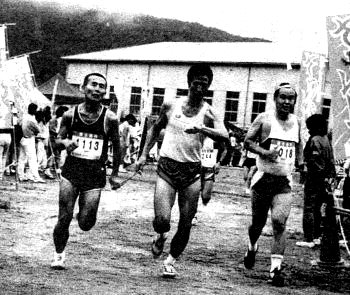

���E���́u��1�E�Ӑl�}���\�����v�͍�N12���U���A23�͍�300�l�ȏ�̖Ӑl�I�肪�Q�����{��s�ŊJ���ꂽ�B�@���̖͗l�͂s�a�r�e���r�ł����ɂȂ����������邾�낤�B

�@���̑��̃V�j�A�̕��i50�Έȏ�j�̗D���҂��Ȃ�ƂR����15��10�b�̍D�^�C���B���������l�s��q��ɏZ�ޏ㐙�@�Ղ���i56�j�������B�S�ӂł���Ȃ���A���@���w����k��10���قǂɂ��鉡�l�s���ӊw�Z�̉p�ꋳ�@�ł���B

�@�̎��ԂɊw�Z��K�˂�ƁA�㐙�搶�����ւŏo�}���A�Z������������ɘL�����K�i���X�C�X�C�����A�����炪������čs���̂��������ς��̊������B�㐙����͎s�����w�Z������42�̂Ƃ��A�Ԗ������i�����܂��͂���j�Ŏ����A�s���ӊw�Z�ɓ]�����B

|

�����Q�N�U���̑�V�E�������C����₩���[�X�ŁB

���[�̑I�肪�㐙����A�E�������҂̈����S��Y���� |

|

|

�@�}���\���̗͑͂Â��肪���I�Ŏn�߂Ă��ł�14�N�B����҂ł�������ȃt���}���\���A42�E195�L���̑��֏o�ꂷ�邱�ƁA����70��I�@���ꂪ�k�C�������B�܂ł̈�ʂ̑��Ŕ����҂ƈꏏ�ɑ���̂�����A�܂��ɒ��l�I�B

�@���܂ł̃x�X�g�^�C���́A�\�E���̃p�������s�b�N�ɓ��{��\�ŏo�ꂵ���Ƃ��̂R���ԂQ���P�S�b�i��S�ʁj�B�f���炵���L�^���B

�@���K�͏T�P��B�������̎n���d�Ԃ𖭘@���w�ō~��A�����ō`�k������ɏZ�ޔ����҂̈����S��Y����i�ʏW�����̔����ҁj�Ƒ҂����킹�A1���Ԃ̗��K��A���̂܂o����B��͂�T�P��̂i�q����w�ł̑҂����킹�̂Ƃ��͍�������Ƃ��������҂ƂȂǁA���낢��H�v���Ȃ�����K���Ă���悤���B

�@���ł��ł���J����̂́A�{�����e�B�A�̔����҂�T���ėF�D�I�ȊW��ۂ��ƁB�Ȃɂ�����K�������A50�Z���`�̃��[�v����ĉ^�������ɂ��锺���҂Ȃ̂�����B

�@�����̒��𐮂��邽�ߏA�Q�͖�X���A�N���͒�4���̐����B�����́u���Ƃ��ƌ��N�̂��߂Ɏn�߂����ƁB�L�^�͗����Ă�����邾������܂��v�Ɠw�͂ƔE�ς̐l�A�㐙����̓L�b�p���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���F�{�c�F���j

|