県名の「神奈川」は全国に知られているが、その源が地名の「神奈川」であることは意外に知られていない。

その「かながわ」の地名の由来には諸説があるが、有力なのは天保5~7年発行の『江戸名所図絵』に紹介の「上無川」説。

現在の第二京浜国道が走る神奈川区神奈川から同区東神奈川あたりを流れていた水源不明の小川を「上無川(かみなしがわ)」といった。その「み」と「し」の2字を略して「かながわ」とした説である。またその川を「金川」と呼び、「かながわ」としたという説もある。

|

|

だが、この地域には神之木や神大寺といった神に関する地名が多く、「かみなし川」の「かみ」に「神」の字があてられ「神奈川」になったと考えられる。

次に、この狭い地域の地名「神奈川」がどうして県名にまでなったのかの問題。

かつて江戸幕府がペリ-提督と〝神奈川条約″(日米和親条約)をむすび、1859年(安政6年)に設置した神奈川奉行所を明治維新政府が1968年(慶応4年)に接収し、その支配権を引き継いだ。そのことから自然に神奈川の県名が付いたという。

(参考資料‥神奈川県百科事典)

文:岩田忠利

|

県名のルーツにまで発展した「神奈川」の地域は、江戸時代、旧東海道筋の宿場町として栄えた〝神奈川宿″。

そこは大火、関東大震災、戦災と幾度も焼野原となったが、今は高層ビルが建ち並び、国道や高速道路に引きも切らず車が通る典型的な都市型な街に変わった。だが幹線道路をそれると、喧騒がウソのような静かで厳かな神社やお寺が目に入る。それがまたじつに多い! その間隔といったらコーラ一本を飲む間に2~3カ所をお参りできるほどだ。

|

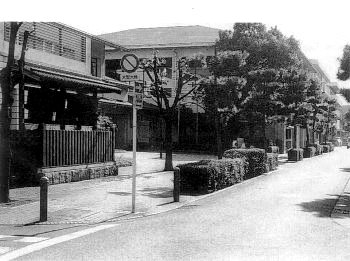

高札場(手前左)が建っている通り(神奈川本町) |

|

|

|

神社4社、お寺11寺院、ほかに名所や旧跡5カ所など。道中には史跡や史実のあった場所には横浜市が建てたガイドパネルもある。京浜急行神奈川新町駅~仲木戸駅~神奈川駅~横浜駅西口の高島台まで。さすが往年の神奈川宿。神奈川区はここを「歴史の道」と名つけ、歩きながら江戸時代の隠れた歴史とドラマに思い巡らしてもらおうというのだ。

ヘボン式ローマ字のヘボン博士が住んでいた成仏寺、同博士が施療所を開き無料で多数の患者を診察していた宗典寺、アメリカ領事館として使われた本覚寺、同じくフランス公使館の甚行寺、イギリス領事館の浄滝寺、オランダ領事館の長延寺(現在は公園)、フランス領事館として使われ浦島伝説ゆかりの慶運寺、家康お手植えの梅の木(3代目)がある金蔵院、蒙古襲来の折に北条時宗が国家の安泰を祈願した笠のぎ稲荷神社、江戸時代の本『神奈川砂子』にその繁盛ぶりが描かれている熊野神社、勝海舟の指導で造った神奈川台場など。

コースの案内資料に神奈川区役所発行のイラストマップ付きの『ビューポイント散歩道ガイド2 神奈川宿歴史の道』という立派なリーフレットがある。(神奈川区役所窓口で配布。郵送不可)。家族や友達連れで歩いてみては? 文:岩田忠利

詳しくは神奈川区役所区政推進課企画調整係

221-0824 神奈川区広台太田町3-8℡411-7026

|

幼日を遊びし町は なほ昔 お駕篭(かご)や 馬の神奈川の宿(しゅく)

私の生地、横浜の神明町(現東神奈川二丁目)は明治末頃までは荒宿と呼ばれていました。でも大正元年生まれの私はその呼称を使いませんでした。第一京浜国道筋の山側には「寺町」といわれるほど表通りに数多くお寺や神社が建っていました。

海側の商家の裏、百メートルほどからは中川(現在の入江川)という運河があり、筏が浮かんでいたり船頭さんが石炭船で往来したりしていたのです。その川岸には釣り船屋と漁師さんの家々があり、夕方になると活きのいいシャコやシバエビを売りに来ました。

|

天秤棒の前後に竹編みの「バイスケ」という篭を吊るして「シャコえ~、シャコえ~」と大きな売り声で見えました。当時豊富にとれたシャコは子供たちのオヤツです。

|

|

川の向こう岸は埋め立て地。横浜倉庫や日清製粉会社などがあり、その先が海。築港に囲まれたお台場は絶好の釣り場、太公望でいっぱいでした。

6月のお祭りの賑わいは有名でした。熊野権現(熊野神社)の祭礼には神奈川区24カ町の山車が勢ぞろいする様は壮観です。

洲崎大社の神輿は日本有数の大きさで、商家の若旦那衆だけでは担ぎきれない騒ぎ。神明神社の神代神楽(じんだいかぐら)はその身ぶり手ぶりの軽妙さ、衣装の立派さと、毎年新羽から来るお囃子(はやしがた)の巧妙な拍子が評判でした。

とにかく、「神奈川かぐらに 保土ヶ谷酢だこ」と熊野権現の照本宮司がよくおっしゃるほど神奈川の人は祭り好きで神楽好きなのです。

|

|

大正5年頃、東神奈川駅前から第一京浜国道に出た交差点の近くに日活系の演芸館(のち日活館)がありました。夜8時ちょうど、隣町まで聞こえる大きな音のベルが鳴り響きます。すると誰でも「あっ、今半だ」と分かったもの。8時になると入館料が半額になることの知らせで、このベルを「今半」と地元では呼んでいました。

| 夕方になると、子安の浜の若い衆たちが朴歯(ほうば)の下駄をカラカラ鳴らして演芸館へと急ぐのでした。市電もなかった大正中頃までは子安から東神奈川までも歩きました。 |

|

やがて〝活動がハネる″と若い衆たちは途中の「神明軒」という洋食屋に駆け込んだものです。

大正初期には東神奈川駅東口から乗合馬車が出て、馭者が左手に黄緑のラッパを持ち、右手で手綱をさばいて二谷町を抜け、今の旧道の綱島街道を六角橋から綱島まで走りました。馬力車や牛車が傷めた道路はガタガタで、乗り心地は余りよくない記憶があります。ほこりっぽい田舎道をパカパカ進み、鶴見川を渡った地点が終点でした。

その後間もなく、銀色の小さな乗合自動車に代わりました。すごくハイカラな乗り物に乗る気分で、切符にハサミを入れて手渡されるのも珍しい。料金は母親に連れられていた頃で記憶にないのが残念です。その後、関東大震災や東横線開通で町の中のあのミニ路線が消えてしまいました。これらが東横線開通以前の、のんびりとした唯一の交通機関でした。

いま思うとウソのように静かな町の家並みをいろんな音が流れていたことを思い出されます。家並みを通り過ぎるシャコの売り声。けたたましい〝今半〟のベル。静寂を破る下駄の音。ウキウキさせる祭り太鼓やお囃子の音、馭者の吹くピーポーの真鍮ラッパ……。

目を閉じ耳を澄ますと、その情景が脳裏に浮かび、幼い頃の自分自身のビデオを見ているようです。

文:山室まさ(港北区新羽町 84歳)

|