空地は住宅やビルで埋め尽くされ、夜道は街灯が明るく照らす。そんな大倉山に「夏になるとホタルが飛ぶ……」。その話を聞いて半年も経った5月下旬、本当に見られるなら、もうそろそろ、そのシーズン…。

話題の主、西山富太郎さん(58)のお宅を訪ねた。そこは大倉山公園の西の端、鶴見川が目の前だ。

西山さんはこう切り出した。

「横浜市所有の大倉山公園と民間私有地との境界にコンクリートの高い擁壁を、市が無料で造ってくれると言うんです。どこの家でもその工事を終えたけど、うちだけは反対したよ。『代々ここに住んでいるけど一度だって崖崩れなんてない。そんなムダな金を使うなら福祉施設にでも向けたほうがいい』ってね」

板橋区職員の養殖法の指導

西山さんは子供の頃から家の前は鶴見川、庭先は自然林が茂る大倉山の自然を見ながら育った。日ごとに自然破壊が進むことを疎ましく思いながら西山さんは10年ほど水槽で海水魚を飼っていたが、3年前から自宅の庭でゲンジやヘイケボタルの養殖と取り組み始め、試行錯誤を繰り返していた。

東京・板橋区の新高島平にある区営ホタル養殖場でホタルが飛び交う様を、西山さんは行列に1時間半も並んで見学した。その後、ホタル養殖法のノウハウを乞いにそこに何度か通った。西山さんのその熱意に打たれた板橋区の職員4名がボランティアで西山家に指導に来てくれた。

|

|

|

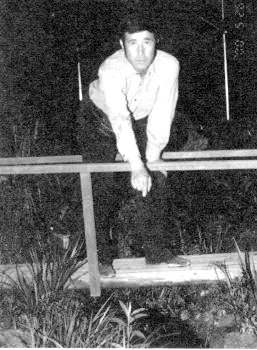

井戸水の小川が流れるホタル養殖場を案内する西山富太郎さん |

|

|

幾筋も飛びかう神秘の世界

港北区太尾町の下町(しもちょう)にある西山家の庭には、こんこんと清水が湧き出る井戸が2つある。

これをポンプで汲み上げ、小川となって流れている。清流にはホタルの幼虫の餌となるカワニナ(巻き貝の一種)の大小が見える。水際にはセリ、クレソン、スギゴケが生え、その茂みでホタルは体を休め、コケに卵を産みつける。その流れに沿った両端は赤玉土が敷かれている。卵からかえったホタルの幼虫が水中で6回も脱皮を繰り返して岸に上がり、その土の中にもぐってサナギとなり、やがて成虫になる。

西山さんが呟いた。

「辺りが暗くなる7時半になると、飛び始めますよ。50メートル先に街灯が1本建っていてもダメ。みんなそっちの方向に飛んで行ってしまうから…」。

芝生のベンチで雑談しながら待つこと約20分、小川の草むらのあちこちで、ふわ~、ふわ~と動く小さな不思議な光が……。花や木の葉の間に星が散らばっているようで神秘的……。これこそ一年もかけて命を育み、たった10日やそこらの惨い命、これが成虫の一生なのか……私の手のひらに留まった冷たい光が一層愛おしくなる。

「環境指標昆虫であるホタルは、自然環境にとても敏感です。私の子供の頃、家の周りにたくさんいたホタルがなぜ今いなくなったのか? このホタルの飛び交う光景を一人でも多くの友だちや子供たちに見せたい」

これが西山さんの夢だ。こう話す彼の目も光っていた。

文:岩田忠利 絵:石野英夫

|