川港北区大曽根1-12-25 竹芳洞℡531-0293

版画手摺り師 小林義昭さん(42歳)

|

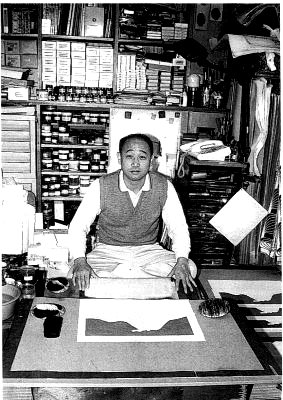

制作中の版画を前に小林義昭さん

|

|

一枚の版画で同じものが多く世の中に出回っているが、裏方の「手摺(ず)り師」という版画を摺(す)る専門家が一枚一枚摺ったものだ。つまり版画は、“画家”と“彫り師”と“手摺り師”の3者の共同作業で出来あがる。あの広重や北斎の浮世絵も、そう。とくに印刷機もなかった昔は相当多くの摺り師がいたようだが、今は全国でも数名しかいないそうだ。

大曽根1丁目に自宅を仕事場にしている現代版画の手摺り師、小林義昭さん(42歳)はその一人。だが、その世界では屋号の「竹芳洞」といえば2代も続く摺り師として特に有名だ。

その小林さんがこの道に入る転機はこうだった。

初代の父から版画のことは何も教えてもらっていなかった高校3年の正月元旦のこと。外出先から帰ると、父の訃報…。脳溢血の急逝だった。

困ったのは、摺り師を失った版画家の先生たち。明日から作品が世に出ないのだ。摺り師の長男・小林さんは先生たちに説得され、高校卒業と同時に各版画家の先生宅に下宿し手摺りの初歩から学んだのである。

版画は、絵の具以外はすべて「手作りの合作」。紙は手漉きの和紙、絵の具を溶く〝溶き棒〟は竹の皮の繊維を使って作る刷毛、紙の上から擦(こす)る道具の“馬連”、木の根に彫るノミ。これらを使って色の調合や摺りに入るが、人間の力感と手先の微妙な動作によって版画の出来映えが違ってくる。そこを小林さんは「経験の積み重ねの世界だ」という。

初代、父の時代は棟方志功の師である川上澄生、前川千帆、武井武雄、畦地梅太郎など当代一流の版画家の作品を手がけてきた。2代目の小林さんは初歩からこの世界に入ったとはいえ、そこは門前の小僧、父と一流作家らとの関わりの中で「版画の本物」だけを見てきた眼を持っている。それだけに仕事に対しても妥協は許さない。

自宅兼仕事場の一角に自ら仕上げた版画の売店「竹芳洞」を出している。

絵のお好きな皆さん、散歩がてら覗いてみてはいかが……。

|

|

港北区師岡町1148-123

田中建具店 ℡531-1030

田中利男さん(55歳)

|

飾り障子や欄干や衝立に使われる「組子」はクギを使わず、寸分たがわず桟(さん)を組んでいくもの。一心に製作に励む田中利男さん。これはまさに伝統とワザに磨き上げられた確かな芸

|

|

綱島街道を菊名に向かう左側の建具屋さん。何年もガラス戸の中に立派なお神輿が飾られていた。が、それが最近見かけない。

「どうしても欲しいという人がいて、譲ってしまったんです。親父は寂しくなってね、また新しいのを作り始めたんですよ」

そう話しながら田中建具店の主人・田中利男さん(55)は奥へ案内してくれる。そこは87歳でお元気な父上の太一さんが神輿を作っている仕事場。

職人不足の今、この田中建具店は親子3代が同じ仕事に励むという同業者の中で羨望のご一家。ただそれだけではない。ここの2代目ご主人、利男さんは全国の建具屋さんに〝名工〟としてその名を知られている人だ。

徳川時代から盛んになった日本の伝統工芸である障子や衝立などの桟を組んで模様や絵を描く「組子」。

昔からその技術をみれば、建具職人の腕がわかるといわれる。全国の建具技術の精鋭が集まり昭和58年2月に開かれた「第2回一級技能士グランプリ大会」で、田中利男さんはみごと栄冠のグランプリを獲得した。それも「花形組子の七宝組子」という手のこんだ繊細な作品を、持ち時間の12時間以内に悠々と仕上げた、と業界紙に紹介されている。

「あの時くらい一所懸命、ふだんから仕事をやってればねえ…‥」

と、控えめでもの静かに語る田中さん。昨年11月にも県知事の「卓越技能者表彰」を受賞しているが、昨年はもう一つの喜び。次男の成(みのる)さん(19)が家業を手伝うようになったのだ。その仕事ぶりをお父さんは、

「夕方になると急に、ヤツはいつも元気になってね。まだ遊びたい年頃でしてねえ‥」

笑顔で話すところをみると、内心はかなり嬉しそう。

障子類が少なくなって組子を組むことが少なくなった今日、成さんは花台づくりの練習をしては作品を地域の施設やご近所に差し上げ、喜ばれているそうだ。

(文:岩田忠利)

|