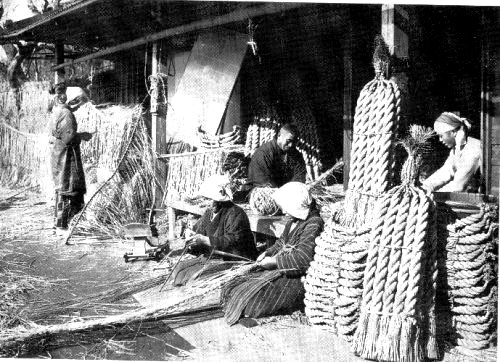

�@�@�@�@�@�s�m�𑖂銲���A�����q���i�݂��j

|

�@

�@�����q���́A���h�̘Z���̓n���ɋ߂������肩�瑽���쉈���ɏ㗬�ɐi�݁A�����X���A��R�X���A�����ĒËv��X�������f���A�₪�ē����s�ɂ͂��葽������z���ĕ{���ɂ��ǂ���A����ɔ����q�܂ő������A������������q�����ƌ������B

�@�Ȃ��肭�˂����ׂ����A�����q���͎s�m�̊����Ő��ւU�L���A�a�m���ւW�L���A�ǂ���֍s���ɂ����̓��������B

|

|

�@

���H�Ɛ삪���s�����̗����ɗp���i�s�m�ؐ�j���͂���Ŕ_�Ƃ��_�_�ƌ����Ă����B

�@�吳���N���͑S�ː�46�ˁA����ȊO�͐��c�Ɣ��Ō��݂̓쒬�s�m�؏Z�����ɂ͉Ƃ͈ꌬ���Ȃ��A�L�X�Ƃ����_�k�n���L�����Ă����B

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�V���v�ƌĂꂽ�{���X��

|

�@

�@����������i1880�j���������q���̊g���y�ѐV���̑��ʂ��n�܂����B���̔����q������{�ɂ��Ă���ꂽ�̂��{�������i����27�N�����ƂȂ�j�B

�@�������O���猻�݂̎����c��Ԃ̂��镽�ԕ��ʂ܂ň꒼���ɑ��ʂ���A�����͑��ɂ��̂悤�Ȓ����������H�͗]�茩���Ȃ������B���ł��Â��l�����́g�V���h�ƌĂ�ł���B

�@ |

|

�@�q���̍��͓������O�����Q�L���̈꒼���A�����֗����Č���ƕ��ԁE�����c���ʂ���Ɏ��悤�ɋ߂��Ɍ�����قNj�C�����݂����Ă����B�ŏ��̌����͓�������T���[�g���Ƌ����A�������������y����邽�ߑ�ʂ̓y���K�v�Ȃ̂Ŏ����Ԃ��c�y���Ȃ��l�̗͂ōs�����B

�@�����Ǝ҂͕t�߂̓y�n�����A�܂��͏�y�i������j�̂ݔ����グ���B���̓y�n�͐[���@�艺�����A���X�ɑ傫�Ȓr���o�������ƌØV���畷�����B

|

�@�@�@�@���b�p�𐁂��炷�捇�n��

|

�@

�@���̊X���͓��������������Ŕn�������הn�Ԃ������A���̊Ԃ��ʂ��悤�ɑ唪�ԁA�l�͎ԂȂǂ������A�]�荬�G�͂Ȃ����s�҂��̂�т�ƕ������B

�@���̓���吳�Q�N�ɐ��`�a�m���Ԃ��P���Ԃ����ɇ��n�ԇ����ʂ�n�߂��B���̓����̂��Ƃ��������Ɋo���Ă���B�s�m������܂Ŗ�30����40�����炢���������悤�����A����ł���ԑ�����蕨�������Ƃ��B

�C���X�g�F��p�v(���Z�g�j |

|

�@�ԑ̂͂��ׂĖؐ��ʼn����ɂ́g�z���h���������Ă��đS�����h��̂悤�Ɋo���Ă���B����͂W�l�A��������~�����E�S�l�|���Ō����������ď���Ă����B�Ԃ��ؐ��ɓS�̗ւ������Ă��đ傫�ȃX�v�����O�����t���Ă��������A�Ȃɂ��f�{�R�̍������̂��ƁA��q�����Ȃ��ςł������낤�B

|

|

�f�ҁi���債��j�͈���̎�Ŏ�j�����A�Е��̎�ł͇����b�p���𐁂��炵���ꂽ��j�����Łu�y�b�|�[�A�y�b�|�[�v�Ɠc��ڂ┨�̒��𑖂�B���̌��i�͂����ɂ��A�̂ǂ��ō��ł͓���z�������Ȃ��̂̎v���o�ɂȂ����B

�q���̍��͋q�̏��~�肷�鑫�|��������Ɏ��t�����Ă��āA�����ɂ��܂��Ĉꏏ�ɋ삯�����̂����A�]��@������Ȃ��ʂ̑����������B���̔n�Ԃ��̎Z�����Ȃ������̂��T�N�قǂŎp�������Ă��܂����B

�@���̌�A�o�X���ʂ�n�߂��B���̃o�X�Ƃ͔�r�ł��Ȃ��悤�ȃo�X�B�܂������Ԃ��]��ʂ�Ȃ�����Ŕn�Ԃɔ�ׂ���傫�Ȑi���ł������B�����������ȊO�ɂ͂ǂ��ɂ������Ă��炸�،��⊡�h���ʂ̎q�������Ɏ��������قǒ��炵����ꂽ����ł������B

�@�@�吳�W�N�A�É��B�O�Ƃ����l���捇�����ԁu���v��ݗ����Đ��`�a�m���ԂɃo�X�𑖂点���̂������B

|

�@�@�@�@�@�@�@�הn�ԂƗ���i���Ăj

|

|

�@�吳���N���͉��������Ԃ͉הn�Ԃ����������B

�@�����Ƃ��Ȃ���̉הn�Ԃ��ו��ɉ��\�{�ƂȂ��u�j���ׁv�̊��𗧂āA�n���n�������������������ď��ׂ��^�ԁB�������Ė��������������x���܂ō��������K�^�K�^�Ɖ������Ăđ���Ԃ̉��ȊO�͐Â��ŕ��a���̂��̂������B

�@�n�Ɣn�����x�ޏꏊ�A����𗧏�i���Ăj�Ƃ����Ă��̕ӂɂ͍��̒����o�X�₻�Ɂu���U��v���������B���̐l�����ɂ��c�q�A��ł��A���َq�A���Ȃǂ�X�ŁA����10��ʂ̉הn�Ԃ��x��ł����B

|

|

�傫�Ȏ}�i���j�����������A���̉��ɔn���Ȃ��n�D��ł܂��u�t�X�}�v�ɔM���𒍂��A�����ςēK���ȉ��x�ɐ��Œ��߂��A�t�X�}�������܂��J�C�o��^���A���̂��Ɣn�����\�o��c�q�Ȃǂ�H�ׂĂ����B�����������i�����Ă���͂�l�n��̂�����������B

|

|

���R�V���Y��

�u�s�m�̂���݁v

�@�\���G�́u����v�ŋx�ޔn���Ɣn�̏�i |

|

�@�@�@�@�@�@���R�剉�K�ƓV�c�䑗�}

|

�@�吳�V�N�H�A���t�c�̗��R�剉�K���s��ꂽ�B����������ɑ唗���킪�W�J�B

�@�@�����͂܂�������ɂ͋����Ȃ��n���D�ʼn������Ă����B�����ŗ��R�H�������R�����˂��A���K�I����������̊ԁA���ԂɊJ������Ă����B

�@���̑剉�K�ɂ͊e�Ƃ̈�ː��̌��������d�ŕ��n�̉q���ʂɂ����͂�ɂ��܂Ȃ������B���n�s�m�ɂ������������w�Z�i���@���ʂ�̎s�m�ؐ_�Жk���j���C���w�n�ƂȂ�A��C���ł���邽�тɏ��N���� |

|

�͊�������点���ɂ�������Č��߂Ă����B�e�ƁX�ɂ������̕��m���x�ނ̂ŁA���������̐ڑ҂ɑ�ςł������B

�@���̎��吳�V�c�̌䖼��ō���É�(���a�V�c)�����̌�����ʂ���̂ő������呛���B�����V�c�����̕ӂɗ����邱�Ƃ͑O�㖢���A�ߗׂ̊w�����S�Z���̒n�ɏW�܂�䑗�}�����̂������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

�@�@�@�@�@�@�s�m�̖��Y�A�Y��Â���

|

|

���a�P�Q�N�P�Q���A���R�V���Y�i�ʐ^�E��j�Ƃ́Y��Â���B��O�̗��h�ȁY��͐���t�֔[�i�̂��́B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F���R�V���Y���� |

|

|

|

�@�s�m�́Y��Â���̗��j�͌Â��B���a7�N�i1770�N�j�����E��������s�m�̖�ӉƂɗ{�q�ɗ����l���A�_�Պ��̕��ƂɂƂ��̋Z�p��`�������̂��n�܂�Ƃ����Ă���B

�@�č�����̐��{�̗��v������A��݂����ɂ͂܂Ƃ܂������������̂Ŏs�m�ؒn�悾���ł�50���߂��_�Ƃ����ƂƂ����B

|

|

12�����{�̖Z�����Ƃ�������L�̎���肽���قǁB��������[��܂ŘV�l��q���܂ł���o����A�Ƒ�����݂ō�Ƃ𑱂���B

�@

�@������̑����_�Ɨp�ɂ͂��ڂ��Y3000�{�A�ʏ���1800�{�A�֏���10000�ȏ����肠����̂ő�ςȍ�Ƃ������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ҏW�F��c�����j

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����a61�N�T���P���w�Ƃ��悱�����x��33������]��

|