|

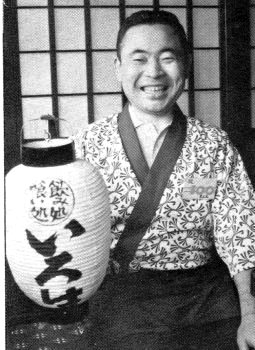

�@�@�@�@�e���r�Ǝ��̓X

�@�@�@�@�@�@�@�������X��@�R�����q�i�`�k��e���@72�j

�@�@�@�@�@�@�@

|

|

|

|

|

�M�ҁE�R�����q���� |

|

|

������40�N�O�́A�s�i�C�̂ǂ��ł����B�Ɨ������ӂ������i����28�j�ɁA���t�E�������В��́A�����������Ď^�����Ă���A�R�P�������������ƌ��ݒn��T�����Ă܂����B

�@�����̖��@���w�͏������A�z�[�����Z���A�d�Ԃ��ؐ��ł����B�}�b�`���̂悤�ȓd�Ԃ͂Q�q���A���q�����Ȃ��A�^���͉��l�w�܂łT�K�ł����B���A�����Ƃ͒N���v���܂���ł����B

�@�@�J�X�����̋e���r

�w�̎��ӂ͍����Z��n����ŁA����s���e���r������܂����B���݂킽�������ʂɂ́A�{�[�g�ŗV�ԎႢ�j����A�X�C�X�C�Ɖj���R�C�A�t�i�A�G�r�B�܂��A�J���A�V���T�M�Ȃǂ̓n�蒹�����Ă��܂����B

�@�r�Ȃɂ͔��d�����炫����A�����ɂ͋���������A����̔����ɂ̓q�o���������A�������痈�����ɂ́A���n�́g�����̊y���h���Ƃ����v���A�������W����i�Z�̒n�ƌ��߂��̂ł��B

�@�@�@�@�������َ̉q�Â���

�@���l�͖��m�̓y�n�ł����B�َq��肵���\�̂Ȃ��l�Ԃł��B�����ɂ��Ă��������A�h�{���鎿�̂悢���̂��A�q���I�ɊǗ����A���q�l�Ɉ������X�ɂȂ�邩�Ƃ������Ƃł��B�r���A���B���ρA�哌���푈�ɓ���A�ꎞ����ɂ��X���܂����B���̌�A��s�@��Ђɓ��ЁA���R�����W�Ȃǂ��܂������A���Ԃ��Ȃ��ĊJ�X���܂����B�������A�����o�ς̂��߁A�َq�̍ޗ��͂��ׂă��~�ł���A���т��т��̋��o���𖽂����Ďn�������o�������̂ł��B

|

|

�@���������ƂȂ��A���l�̘a�َq�ƊE�ł͓��Ђ��g�b�v����āA�P�[�L�����܂����B���q�l����D�]�܂������A���Ǝ҂���͎ד����Ə�ꂽ���̂ł��c�B

�@���݂͑啟�݂��炨�͂��A�P�[�L�܂ŋ@�B��肪����ł����A���Ƃ����Ă���Â���̖��ɂ͂��Ȃ��܂���B���͍�����E�l�C�����������ȂɎ��A��Â���𑱂��Ă䂭�S�ς�ł��B���ł͓X�̌o�c�͂��ׂđ��q�ɂ܂����A���͖��̌����ƐV���i�̊J���̂��߁A�E���Ƌ��ɂ`�X�̃P�[�L�A�a�X�̘a�َq���������ĕ������肵�Ă��܂��B

����܂Ŗ����̕��⏤�X�̐l�ɂ����Ă��A�`�k��̏��X�X��̂ق��A�n���E���@�����X�X�̉�⌧�E�s�̖�E���\��������炵�Ă��炢�܂����B���̊�ł��Ȃ������A���������܂Ŋe�����̃g�b�v�̐搶���̂��ӌ������낢��Ɣq�����A������L�߂����Ă��������܂������Ƃ́A���̑傫�ȐS�̕�ƂȂ�܂����B

�@�����̗��ߒr�Ɖ������e���r��

�e�������ƃv�[���Ɏ����������N����

�c�s������A���Ĕ����������e���r�������̗��ߒr�Ɖ����A���͐d�Ƃ��Đ�Ƃ��A���^���K�X���킫�A���͂��ׂĎ��ł��Ă��܂��܂����B�����������ƂŁA���@���ɂ͏Z���Ǝq���̌e�̏ꂪ�Ȃ��Ȃ�A���N�̊y�������Ƃ����Ă��肽���Ƃ����N�L�u�Ƌ��ɁA�s���ɑ̓����肵���肵�܂����B���f���̐}�ʂ����A�Z���ɉw�O�Ńp���t���b�g�z��Ȃǂ����A���ɂ����Ƃ�A���݂̗��h�ȋe�������ƃv�[���ƂȂ����̂ł��B���̎��̐N�L�u�̂˂苭���w�͂ƗE�C��������������A���ɂ͂��̐N�̊������ꐶ�Y����܂���B

|

���a�Q�T�N�A�����̖����n�ƌ����Ă����e���r |

|

�N�V���������A�����₩�Ȓn���d�́A���X�X�̑|���Ɖw�O�ł̐��|�ł��B�Ƒ��͏��Ă��邪�A���͖{���Ɋy���������ł��B

���a55�N�̉āA���q����ǂ�ł݂�A�ƂӂƎ�ɂ����G�����w�Ƃ��悱�����x�ł����B�{���̓��e�̑f���炵���ɁA���ꂵ����������ꂽ�̂́A�������ł͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B�{���̂܂��܂������W���F���Ă�݂܂���B

|

|

�@�@�@�@���͐l�Ȃ�A10�N�̍Ό�

�@�@���W�I�֓��i�����W�I���{�j�A�i�E���T�[�@�[����Îq(�i���)

|

|

|

|

�M�ҁE�[����Îq���� |

|

|

�@�u�Ă�ł���ĂƂ�ł��Ȃ��B��������A�]��A���j���̐[����Îq�ł��v���̃L���b�`�t���[�Y���܂��o���Ă��Ă�������ł��傤���B���N�̂R���܂ŁA�u���r���O���C�h1422�v�Ƃ����ԑg�̒��Ńp�[�\�i���e�B�̃W���O���Ƃ��Ďg���Ă��܂������A���Ȃ��疼��ƋC�ɓ����Ă���܂����B�܂��A����҂�������A�i�^�Ƀs�b�^�����Ƃ��ق߁i�H�j�����������܂����B

�@�ꐺ����A���ׂĘI�ɂȂ�

�n�߂ɂ��̂悤�Ȃ��Ƃ������܂����̂́A�}�C�N�Ɍ�������10�N���߂��A�����炭�u���͐l�Ȃ�v�A���Ȃ킿�ꐺ����ΐl�i�����i���I�ɂȂ�A�Ƃ������낵����������n�߂�����ł��B

|

|

�@�V�l�̍��A�A�i�E���T�[�{���̓��P���A�����͐l�Ȃ臁�Ƃ����Ă��u�l�O�ł�����Ƃ���ׂ������炢�ŁA�������̉��l�ɂȂ��Ă��܂��Ȃ�āA����Ȃ͂��͂Ȃ����v�Ǝv���A�������^�ӂ𗝉����Ă��܂���ł����B

���̌�A���ۂ̎d��������悤�ɂȂ��āA�u�������ɗǂ����ł��l�v�u���������m�ł��l�v�ȂǂƂ悭�����āA���͂ƂĂ��K�b�J�����Ă��܂��܂����B���͉�������ׂ������A�����ɘb���W�J���������Ă����������������̂Ɂ\�\�����̋Z�ʂ����n������A�Ƃ������ɔ��Ȃ������܂����B

�@��|�ɏG�ł����̘b�ɂ͐����͂�����܂��B�܂��A�s��[�}����̏�M�͑S�g�����t�ɂȂ��ăA�s�[������B

�@�Ƃ�����ɁA��Ȃ̂͋Z�p��`�����A�S�̓��e�̐[���ł͂Ȃ����Ɗm�M�����Ă�悤�ɂȂ����͍̂ŋ߂̂��Ƃł��B���͐l�Ȃ��\�\10�N�O��䍁i�͂��j���A���̎��͐V���ȋC�����Ń}�C�N�Ɍ��������g�̐l�ԓ��m�̏o������d�g�ɏ悹�Ă݂����A�Ǝv���Ă���܂��B

�@ |

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�f��Â���Ɣ_���

���l�����f����w�@�@�f���ȁ@����ց@�T��(�`�k��e���@18��)

|

|

|

|

�@

�������̒��c��֍s�����B�������ɍs�������A�Ƃ����Ɓu�c�A���v�����ɍs�����̂ł���B

�l�̒ʂ��u���l�����f����w�@�v�ł́A���N�T���A�P�N���͕������̔_���ɍs���B�_���ł́A�Q�l���炢���_�Ƃɕ��h���A�e�Ƃ̔_��Ƃ���`���̂ł���B

�f����_�Ƃ��[������n��o��

�@�Ȃ��A�f��w�Z�̊w���������_��Ƃ�����̂��H�@

�@�w�@���̍��������ḗu�f��Â�����_�Ƃ��A�[��������̂�n��o���͓̂����Łi���̑n��j�͍����A�܂����������������̂��B�����瓯�������̈����_�Ƃ�����Ă݂�v�ƌ����B

�@�T��18���A�ߌ�P�����B�l�����͒��c��ɒ������B�_���ł̓������̌�A���҂ƕs���̂Ȃ��A�l�����̇��l�����s�ꇁ���J���ꂽ�B�l�͓����N���X�̂n����ƁA�_�@�픪����Ƃ����Ƃɔ���ꂽ�B

�@���Ƃɒ��������̓�����A�Â��Ȃ�܂œ������B�����T��������Â��Ȃ�܂ŁA�H���̎��Ԃ��̂����Ă��[���ƁB�������A�܂����̗������B�l�����̔_�ƕ�炵�͑������B�J�̍~�銦�������������B�֒낵�̐��������������B�����Đ^�����ɓ��Ă���������������B�T��26���܂ł̂X���ԁA�A�钼�O�܂Ŏd���������B

|

|

�N���ŃZ�}�����E�i���Ȃ���i�c��ڂ̋��̋@�B�ł������Ȃ������N���ł������j�A�l�͂����Ȏ����l���Ă����B�u�{���ɔ_�Ƃ̓����������̂��H�v�ǂ̔_�Ƃ��g���b�N�E��p�ԁE�g���N�^�[�E�c�A���@�A�q�܂ł���B�u�U���ɂȂ�����q�}�ɂȂ�̂ŁA�|�[�g�s�A�w�s���v�ƌ����Ă����B

�@�������ɁA�~�̊Ԃ͉����ł��Ȃ����A���R�ɑ傫�����E�����B���N���c�̏o����������J�������B

�@�u�f��Â���̓J�b�R�������A����ł��N�͂�邩���v���ꂪ�䂪�Z�̐�`�|�X�^�[�̕���ł���B�ł��A�f��͔_�Ƃ��J�b�R�����B�_�Ƃ͉f����т��H����B

|

|

�@�@���H�吶�����Ǝ��̓X

�@�@�@�u����́v�X���@���r�C���i�ڍ���剪�R�j

|

|

|

|

�M�ҁE���r�C������ |

|

|

�u����́v�͌�C���������A���̎n�܂�̈Ӗ��B���X�͋��N�̉ăI�[�v�����܂������A���ꂩ��ǂ�ǂ�ɏ����A���X���o�X�����Ă�悤�ɁA�Ƃ̊肢�����߂Ė��t�����̂ł��B

�@�n�Ƃ͏��a�W�N�̃\�o������

�@�E�`�͂��Ƃ��Ɠ��{�\�o���B�S���Ȃ����e�������a�W�N�Ɂu��ԁv�Ƃ��������őn�ƁB���̍��̑剪�R�͓��H�傪���O����ڂ�P�N�O�A�Z�ɂ����ĂĂ���^���ے��������A�Ɛe���͌����܂����B

|

|

����20�ł��̓��ɓ���A���ł�20�N�B���H��̑��Ɛ����Ƒ��A��ł��āA�u��������͂����̐H���ň������v�Ȃ�ĉ�b���ƁA�Ƃ��Ă��������Ȃ�B�Ɠ����ɁA������I�W���ɂȂ������A�Ǝv�����肵�܂��B�ł��A�Ⴂ�l�����ƈꏏ�ɂ��邱�Ƃ͊y�����B�����Ⴂ�C�����ł����A�g�V��Y��܂��B

�@�@�ӂ邳�ƃ��[�h�̒���

�@�S������W�܂�A���̋ߕӂ̃A�p�[�g�≺�h�Ő������Ă��铌�H�吶�����A�����ɂӂ邳�ƃ��[�h�̒��ň����A�|�����̂�H�ׂ�������X�����Ă���c�c�B

�@���܂��܋��N�A���̖]�݂������B���̓c�ɁA�V���̏���J�̌Â��Ƃ����܂����B���̎��̒��A���A�Y��A�P�Ȃǂ������A��A�X�Â���Ɏg��������ł���܂��B�������ň��S���Ĉ��߂ĐH����A�c�Ƀ��[�h�̓X���ł��܂����B

| �@�������A���N��v�̓X�����b�g�[�Ƃ��Ă��܂��B�Ȃɂ���A���H��̊w������͌v�Z�������B�ǂ�ȃ��j���[�ł�����H�ׁA����������A�d�쎝�Q�Ōv�Z���Ȃ�����ݐH������̂ł�����c�c�B |

|

|