| �@

|

�q���S���h������A�n���̃i�}���

|

�@�@

���w�Z�T�N���Ői���R�̎�������ł����A�����J�����̕З���g�ł���ɎA�A�{�t�@�x�b�g�����������o���Ă��܂��������������A����ł͖�������Ă���X�֔z�B�̂�������A�N�ɉ�����Ă���x�R��ޗǂ̒u����̂������A�����̐�ŕٓ����g���Ƃ��ɁA���ɍ��荞��ŁA�e�n�̂������낢�b���̂��y���݂������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@���̃i�}�̒n���̏��́A�q�ǂ��̐S�������h�������B�n�}�������Ă��āA�ׂ����b���ẮA�s���Ă݂������ȂƁA����`���Ă����B�U�N���ɂȂ�ƁA�m�[�g�Ɋe���̒n�}�������ʂ��A�X�⑺�A�S���A�Y���A�������ՁA�����Ȃǂ���������Ŋy����ł����B

�@���̓����͓��g�̉��n�A���c���B�����͏Z������80�˂قǂ̏����ŁA�ꂪ������̔鏑���ŁA�Ƃ����Ă��A�J�[�{�������Z���d�˂ď����A�e�g�ʼn�����A��������̎��̑g���̉Ƃ܂œ͂�����������Ƃ߂Ă����B�g���͗֔Ԑ�������A�قƂ�ǑS�Ƒ��̊��m���Ă����B�_�Ƃ���̂ŁA���ߐl�͓��g�̉w�܂Ŗ�Q�L���̓���w�Ǔk���Œʂ��Ă����B���̒����ʂ���A�ǂ��ǂ����Ȃ��瑁���̒ʋA�ʊw�������B

�@���@���̕������w�ɒʂ��悤�ɂȂ����̂͏I��R�N�ځB

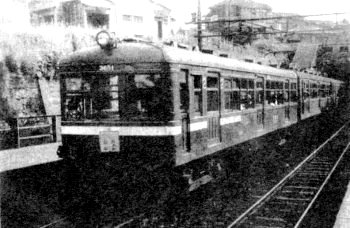

�@�@�����̓����d�Ԃ̓_�[�N�O���[����F�̂R���Ґ��ŁA�h�A�[�ɂ̓K���X���Ȃ�����A���Ȃ�����̘V���ԁB�����a�J���̐擪�����́A�����̓u���[�A�I�t�z���C�g�̃c�[�g���J���[�̓����ɁA�Z���u���[�̂ӂ��ӂ������r���[�h�̃V�[�g�̐i���R��p�Ԃ������B

�@�@������́A���������ւ������̍��G�Ȃ̂ɁA������́A�g�f�h�h�ƌĂԕĕ��Ƃ��̃K�[���t�����h�����ŁA�K���������B

|

���a24�N�㊯�R�w�z�[���ŕM�ҎB�e�B�擪�ԗ��ɔ����̓������i���R��p�ԗ� |

|

|

|

�@�������w�E�Ζ�l�Z���̌O��

|

�@�������w�Z�͐�O�ɂł����T�N���̋������w�Z�i�j�q�Z�j�ŁA�������̓������N����A���w�Z�R�N�A�����w�Z�R�N�ɂ���ւ�������A�㋉���̓o���J���ŁA�����ʂ��͂��A�X�q�ɂ̓|�}�[�h��h��A�l�ߋ݂̊w�����A�E���͂₵����l�ł������B�����̍��ߌW�́A�R�����ŁA�u�C�𒅂��A��A�E�����[�A���A�x�߁v�ȂǂƖi����悤�ȍ��߂������B

�@�u���܁v�Ƃ����Ζ�l�Z���́A�l�Êw�҂ŁA��J���d�˂Ċw�Z��n�݂����A�^�̋���҂ł������Ǝv���B�@���̎��͂�������Ƃ���������Ȃ��������A�N���Ƃ�ɏ]���Ă��̗L����������悤�Ȑl�ł������B�܂��E������������Ȃ����w���ɁA������Ɛ^���̂ł��Ȃ��A�M�ł��炷�珑���悤�Ȍ����Ȏ������ɏ����Ȃ���A��l�O�̐l�i���������l�Ԃɘb������悤�ɑΉ�����Ă����B

�@���]�������Z�ɂ̂��鍂��́A�ŏ��͏�����Ɩ��Â����悤�����A�����Ă̋��y�j�Ƃł������Z���́A�����ɕ����ƕς����悤���B�����Ƒ��͂����n���A�x�m�̍����������n�́A�Z���̎����������B

�@�u�N�����͒m��Ȃ������낤���A���̋u�˂́A���t�̎���ɂ́A�����̉��R�ƌĂ�āA�ǎ��Ȕn���Y�ݏo���q��A���q�ꂾ�����̂��B�N�������킵���A�u���܁v�ƟӖ��i�����ȁj����̂��A�܂牏�̂Ȃ����Ƃł��Ȃ��v

�@�ƌ����āA���t�̋���ЂƂ����Ă��ꂽ�B

�@�ԋ���R��i��܂ʁj�ɕ����ĂƂ肩�ɂ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�����̉��R�k����������

�@�v���͂�鐼���ɐ�ɉ����Ƃ����̂ɐԂ��n���R��ɕ����Ă��܂��āA�߂܂�Ȃ��̂ŁA�v�͑����̉��R������ĉ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������̍Ȃ̒Q����Ԃ������̂��Ƃ����B

�@�����ЂƂA�Ζ�Z��������҂Ƃ��āA���k�ɑ厖�Ȃ��Ƃ�������ׂ��d�g���Ƃ͍Z�̂≞���̂ł������B�����ς���Ă��Ȃ��Ǝv�����A�b�q���ʼn̂�ꂽ�Z�̂́A

�@�V���H�����@��n�Ђ낵

�@���������͓V�n���т�

�@���͓V�̓�

�@�l�̐��̕��a�@�����ɂ��h��

�Ƒ����B�e�����䂭�ȁA�����͐��ɂ��邼�Ƌ����Ă���̂��B�����40��ɂȂ��āA�����ƌ����Ă������t�ł������B

�@�����̂̂ق��́A�u�����Â���A�Ò����A���Ï͂͂��Ă���Ȃ��v�Ƃ������B�H�̉^����ɐ旧���āA��������Z�p���A�����̂�������A�͂�ڂĂō�����l�`�������J�[�ɏ悹�āA���̉̂��̂��s�i�������̂������B���̎��͂Ȃ�̈Ӗ���炳���ς蕪����ʂ��ƂŁA��̎l�p�`��90�x���点�ďd�ˁA�ԁA�A����\���A���̒��Ɂu�����v�Ə����ꂽ�Z�͂́A���������l�Ԃ̓����ƐÖ���\�������̂��ƁA����ɉ��߂��Ă����B

|

���a24�N1���A�������w�Q�N�����A�������̕M�ҁi�O�[�j���ڑ�M�搶�A�w�F�ƍZ��� |

|

|

�@�����Â���A�Ò�������A�̌��t�ɔ�߂�ꂽ�A�l�̐����Ă䂭���߂́A���̂悤�Ȑ[���ȈӖ������߂������A���ꂪ�d���ő�p�̍��������̕���A�����̖�����Y�B���A�ŁA�}�̏㋉�����Ɖ�b�����킵�����ɁA�N�₩�ɑh��A�������m�l�̐S��ʂ������Ă��ꂽ�B

�@�ǂꂾ���A�u���܍Z���v�̈̑傳�����������Ƃ��B�܂��ɖ�O�̏��m�A�K��ʌo�ǂނƂ������Ƃ��A�����ɑ厖�������Â��ƍl�������Ă��ꂽ�̂ł���B

�@���A�킪�v�����X�c�t���̉����́A����͂��邽�ŗV��ł���B���{��̂����t�̃��Y���Ƌ��ɁA����͔ޓ��̓��̒��ɓ��肱�ށB

|

|

�@

�@�C�M���X�̗c�t���⏬�w�Z�̗l�q���݂Ă���ƁA�v���W�F�N�g�w�K�Ƃ������̂��A�悭�̂������Ă���B�C�M���X����ł͂Ȃ��A�I�[�X�g�����A��j���[�W�[�����h�A�J�i�_�Ȃǂł��A���̂ЂƂ̃e�[�}�ƖړI�������ċ����Ɩ�O�̑o���Ŏ��̌��������ʂ��܂Ƃ߂Ă䂭�Ƃ��������ŋ����Ă䂭�B

�@�q�ǂ��B���m�[�g�Ў�ɁA�ώ@������A�������߂��肵�Ă���B������s���ɂ͐搶�������܂��A�������ɂȂ��Đ��k�ƈꏏ�ɒT������S���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@����c�t���ł͏H�̃}�[�g�ɕ��ԉʕ���`������A���삵�Ă������A���̑O�i�K�ŁA�܂��}�ӂ��Ȃ��߂āA�ǂ�ȉʕ������邩������ׁA���ɂ́A�����������Ƀ}�[�g�����w���Ĕ����̂�������b�������B���ɉ��ɖ߂��āA���B�̒n�}��`���A�ǂ̍����炻�̉ʕ��������Ă��邩�}�ɕ`���B���łɁA�c�t���̒i�K���炱�������e�[�}���Ƃ肢����Ă���̂��B

���ǂ��̓��̒��ɂ́A���łɂ��Ȃ蕡�G�Ȃ��Ƃɂ��Ή��ł����H���d�g�܂�Ă���Ǝv���B����������H�̎}��Ɏh����^���A�����ł����킢����肳���Ă������Ƃ��A�̂��̂��傫�Ȏ}�ɐ������A���h�ȉԂ��炩���邱�ƂɌq����̂��낤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�t�����X�̃m���}���f�B�[�n���́A�h�[�o�[�C�����͂���ŁA�C�M���X����t�F���[�œ��A��̂ł���قǂ̋߂����B���̗L���ȇ]�f�[�A�m���}���f�B�[�㗤���̊��s���ꂽ�ꏊ�ɐ푈�����ق�����B�푈�͑O���Ńh���p�`���邱�Ƃ������A�悭����邪�A���͕⋋���C���̊m�ۂɂ���A���ɑ�Q�����̂��̏㗤�ɍۂ��ẮA���̊����̂����Ƃ����������̊C�݂ɁA�����ɕ⋋�H���Ђ炭�������ł������Ƃ����B���̍��̏����i�K�̂��Ȃ�̕������A�����h�b�N�̑O���ւ̗A���Ɛ��ł̑g�ݗ��ĕ��@�̌����ɔ�₳��Ă���B�����قɂ͂��������v���Z�X�̐�����A�A���R���}�����h�C�c�R�̍��v��Ȃǂ��A�����̎����Ǝʐ^��}�ł��܂�����������Ă����B

�@�����ɃC�M���X�̏��w���̉����������������Ă����B���Ă���Ɠ��{�̊w���̉����Ƃ́A���Ȃ�l�q���������B���k�̑ԓx���M�S�őO�����Ȃ̂��B�搶���ꏏ�ɂȂ����������A���k�ɂ̂����肵�Ă���B

�@�ǂ����A�����Ő��k�Ɛ搶�̃f�B�X�J�b�V�����̒�����A�^��ƂȂ��Ă���Ƃ��낪�A�i�肱�܂�Ă���炵���B

�@�Ԃ��ق�����c��܂��āA������̒j�̎q���M�S�Ɏ�������Ă���B

�@����Ƃ́A����鑤�ɁA�Ȃɂ������̌o���������āA�����ɋ����̕������Ƃ����`�����X�B�q�ǂ������͐��{�A���␔�\�{�̑����ŁA�w�K��B�����Ă��܂��B�����Ĉꐶ����͔�₵�ɂȂ�̂��B

�@���̊C�ӂ̕Гc�ɂŎ��́A���Â����̌������w�̂������B

|

�@�����Ńu���[�ȉƓd�A�p�\�R��

|

�@���N�A�Q���̔��ɂȂ�ƁA�����r���Ď��͖����̃��b�Z�ɏo������B��U���ɂ����Ƌߖ�����������҂�`������A�o�����邽�߂̊y�������ł���BMaCE

xp�ƌĂ��N���s���́A���N�A�Ȃɂ��A10�N����15�N��������Ă����B

�@���������V�����N���G�C�e�B�u�Z�p�̊v�V�́A�v������葁���A�����̎�̂Ђ�̋߂��ɂ���Ă���B�G��`�����Ƃ����̐l�ԂɁA�ȒP�ɍ\�}�̎����������Ă��ꂽ��A�͌^�ł�������ԂɃJ���������āA�����������������荞��Ō�����悤��3�����̕��i���Ƃ炦����A����������B�����ŎB�����f�������̏�ŕҏW�A�i���[�V�����Ƀo�b�N�~���[�W�b�N��z�����V���[�g���[�r�[��n����E���[���ő�������B

�@�����������ǂ��̍��́A���y�A�}�H�A���`�A�앶�Ƃ������\���̕��@�́A���ꂼ��ʁX�̃W�������̂��̂ł������B���R���s���[�^�[�̋Z�p�i�W�ɂ���āA�ʐ^�A�f���̕���܂ł��Ђ�����߂āA�\���ł���悤�ɂȂ����B�������A���̂悤�ȃr�W���A���ȕ\�����A������������A��ʂ̋Z�p�������Ȃ��l�ł��A�ȒP�ɕ\���ł���悤�Ȑ��̒����A������������܂ŗ��Ă���B

�@�@�����̓`���������Ƃ��A���E�̒N�ނɌ������Ĕ��M�ł��鐢�E�A�L�����̒��ɂނ����āA�u���̎w�Ƃ܂�v�ƌ����鎞�オ���������܂ŗ��Ă���B

�@�����̑�z�[���ɐ���l�̐l���A���ɉ�����яo�����ƁA���҂������ďW�܂钆�ŁA�J���t�H���j�A������ł���MaC��CEO�A�X�e�B�[�u�W���u�X������V�����Z�p����яo�����тɁA�^�̌��J�Ɣ��肪�ƂԁB�W�[�p���p�̔ނ͂܂�ŋߖ����̈ē��l�̂悤�ɓ��ӂ��ɁA�́A�K���[�W�Ŏ��Ɛ��̃R���s���[�^�[��g�ݗ��Ă��Ƃ��̂悤�ɁA����������q�Ԃ������B

�����������ƂɃE�L�E�L�ƐZ��̂́A�c�t�����̂悤�ɁA��э���Ōo�����Ă͂��߂ĕ����邱�ƂȂ̂��B���������œ����Ȃ��Ŏ����Ď����𖡂키�B�������玟�̐��E�������Ă���̂��B

���N�͑䏊�ɓ������̂���u���[��iMaC�i�A�C�}�b�N�j���Ɠd�̈�Ƃ��Ēu���Ă݂悤�Ǝv���B�䏊����C���^�[�l�b�g��ʂ��ĉ��������Ă��邾�낤���B������y���݂ł���B�i���j

�@

|