| �@

�@�@

����15�N���O�̂��Ƃ��낤���B�I�[�X�g�����A�̉����C�݂ɋ߂��u���X�x�[���ɁA�d���ŗ���������Ƃ��̂��Ƃ��B�Z�����X�P�W���[���̍��ԁA�Ƃ����Ă��A���������������[���̈ꎞ�����A�A����������̂��y���݂������B

�@�����Ŗʔ������O�̊����������B�w�䂪�Q���[�g�����炢�������낤���B�Ԃ������ς��ɕt���Ă���̂����A���ꂪ�s���N�A���A�����̉Ԃ��ɍ炩���Ă���̂��B���܂łɌ������Ƃ��Ȃ����̃V�����u�̖��́A�C�G�X�^�f�C�E�g�D�f�C�E�g�����E�A�u����A�����A�����v�ƕt�����Ă����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�Ó쐀�q�ɐ��܂�A���[���������g�̉��Ɉ炿�A�a�J�̃~�b�V�����X�N�[������A�A�����J�̃~�V�K���ɗ��w���āA�L�������m�Ɖ��Ă��d���̏�Ƃ��Ė�60�N�A���ꂩ��̐V����ɉH�����c�������Ɨc�t���ɗV�сA�����Ɨ��j�����Ȃ���O���𗷂���l�����ɐV�����X�^�C���̃K�C�h�u�b�N�������Ă���B

�@������ƕς�����L�����A����́A���̂���Ȃ��G�b�Z�C�������ė~�����B����ȕҏW�҂ɂ�������AOK���o���Ă��܂����B

�@���̕��͓��g�̋��Ƃ̏o�����A�ڊ����̕s���O�ɂ���U�ʎЂ̍H��i�H�Ɛ��w�Z�j����w���ďo���B�����������͑��݂����A�k���Ŗ�T�L���̓����ێq�̓n���܂ŕ����A���݂̑����쉀�w����d�ԂŒʂ����Ƃ�����������B���������Ԃ͊w�l�Ƃ��ē����A��w���I���āA���Z�g����l�Ƃ̂Ȃ���c�R���Đ[��ɋA����Ƃ����B�w������ɓ������̓c�����z�`�a�J�ԁA���̓S���V�݂̑��ʂ����n�P���Ƃ��Čo�����āA���q������ɕ�E����B

�@���̍��A��錧�̊}�Ԃ݂̍���A�����E�ł̎��b��a�@�t���̊Ō�w�Z�Ɋw�ꂪ�A�����M���̏����j�݂��̗t�R�ʑ��t���̊Ō�w�Ƃ��ċΖ����Ă����Ƃ��ɕ��Əo����Č������A���q�ɋ����\�������Ƃ���A���͐��q�J�����w�̋߂��Ő��܂ꂽ�̂������B

�@�����܂��C�݂̊��w�i�Ɍ����Ă����Q�q�s���̐Δ�̑O�ŁA�s����q���������̎p���ʐ^�Ɏc���Ă���B

�@�������F���͕č��v�����X�g����w�Ɋw�сA���[�Y�x���g�哝�̂Ɗw�F�ł������Ƃ������A�Ⴋ��́A���̏����������l�̕u���Ɍ��������o��������B���̋�����ۂ��A��N�����~�V�K���B����w�ɗ��w������f�n������̂����A����͐푈�Ɍ������Ă����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�J�ʊԂ��Ȃ��̏Ó�d�ԁi���݂̋��l�}�s�j�̓g���l���������A����ʉ߂��Ă��ԓ��������Ȃ����Ƃ������ŁA�c���Ƃ��Ă͕|�������L��������B

�@���l�w�̓������́A�܂������̍��˃z�[�����������A�����͎��̊y���݂ɂ��Ă���ꏊ�������B�傫�ȃ��b�J�[�قǂ̓S���̎����̔��@��������A�����̃~���N�`���R���[�g�ƃ~���N�L���������̊G���\���Ă��āA�d��

| �����ă{�^���������ƁA���̃V���[�g�ɂ��َq���o�Ă���d�|���ł������B���̓{�b�N�X�̌��ɉ���Ă݂āA�ǂ�����l������̂��ƒT���Ă݂����A����炵���h�A�[�͂Ȃ��A�s�v�c�ł������B |

|

�@���g�̉w����k���Ŗ�Q�L���A���c�̌k�͂܂������̓c���ŁA�^�P�m�R�@��̖����������炵���B

�@���݂̏��̐�Γ��𗬂�Ă������삪�����N���������āA���̑����u�˂̐�[�ɂ�����g�̋u�𞀂����k�J�́A�G�ɕ`����قǔ������c���������B

�@ �@����́A���܃o�X�̃T�����@���G���g���������Ց䂩�獂�c���̋��T���Ɏ��铹�H���O�̑傫�ȃJ�[�u��`���Čk���Ă��邱�Ƃ��琄��ł���B���̂悤�ɐ�����J�[�u���邽�тɁA�c�ނƊɂ��u�Ɩؗ��Ɉ͂܂ꂽ���Ƃ��U������A���̒����ɓ�̐_�Ђƒn�����̐X���A�������т��Ă����B�ł��s����q�̎��ɂƂ��ẮA�|���Ɉ͂܂ꂽ���̓h�c�ɂł����āA��͕@���܂܂�Ă�������Ȃ��悤�Ȏ����̈ł̒��̐��E�������B

|

�@

|

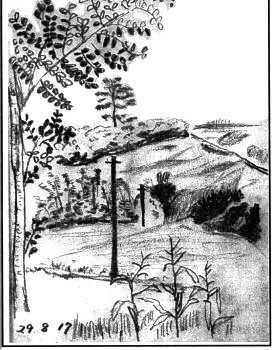

�M�҂��w������`��������O�̕��i�B

������̋u�͌��c�T�����@���G���g

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�I��͓��g�䍑���w�Z�S�N���̍��A�i���R�ƂƂ��ɂ�����������Ă����B���w�Z�͔����Ŋ��I�Ɖ����A���������w�������́A���ʂɋ��Ȃ��ɕČR�̒��Ԃ��錻�݂̌c����w�̕~�n��ʍs���āA�R�̔��Α��́A�ʏ̃}���V�J�ɂ���^�����̕����������ɂ��Ēʂ��Ă����B�ĕ��ɘb��������ꂽ�Ƃ��A�Ȃ����A�����J�̓����������Ǝv�����L�����c���Ă���B

�@�����̎��́̕A���݂̕��ʕ��ʂ�ɂ����c���X�Ŕ������w���ĉ�b�蒠�x�������B��͂�����������Ȃ������B

�@������A�ܐ����̂悤�ȃm�[�g���Ă��āA�A���t�@�x�b�g�������Ă��ꂽ�B�����́A�M�L�̂̑啶���A���������Q�A�R���Ŋo���Ă��܂����̂͂T�N���̂Ƃ��������B���ɂ��Ďv���A���ꂪ���̐l���̏o���_�������B

|

�@�h�~�j�N�N�̃W�F�X�`���[ |

�@�@��N�A�č����C�݂̃V�A�g���ߍx�̃^�R�}�ɏZ�ޗF�l�̎q�ŁA12�̃h�~�j�N�N���P�T�Ԃقǃz�[���X�e�C�ɏ������B�ނ͓��{����K���Ă��Ď����Ă݂����Ɛ���Ɍ����Ă����̂ŁA�v�����ėc�t���̒��ŗV��ł݂Ȃ����Ǝ����������B���͏T�P�x�A�c�t���łT�Ύ��ƂƂ��ɁA�p��ŗV�ڂ��Ƃ����v���C���[����S�����Ă���̂ŁA�ނ���ɂ����釀���灍��m���Ă���B

|

�c�t���̉��������Ɖp��ŗV�Ԏ��ԁu�v���C���[���v�̂Ƃ��̕M�� |

|

�@�����ނɂ����Ǝ��ł����Ă������B�m�[�g�^�p�\�R���𑀂�A�T�b�J�[�{�[�����r�ł���ʂ̂悤�ɂ͂����ނ́A�����܂��̂����ɁA��������̒��Ől�C�҂ɂȂ����B

�@�@�v���C���[���̒��ɁA�ȒP�ȓ�������ŏ����Ȃ���W�F�X�`���[�������ʂ�����BUP�ADOWN�APUSH�APULL�ATURN�AAROUND�ȂǁA�����������̂����A�ނ́A�����Ɗy�����̂������A�ƌ����āAHAPPY�ASAD�Ȃǂ�t���������BHAPPY�͉��Ƃ��\���ł���Ƃ��Ă��A�ʂ�����SAD�i�߂����j�͂ǂ�Ȋi�D������̂��ȂƁA���͓��S�����������Č�������B

|

�ނ̕t��������͂Ȃ�ƁA���{�̂����������āA�ꎞ�L���ɂȂ����u���ȁv�̃|�[�Y�������B�Ў��Ⴂ�e�[�u���ɒu���āA���ނ��A�߂����\�������B���{�������炳�����ߗ������ɓ��Ăċ����^��������̂��낤���A�����̈Ⴂ�͂���ȋ�ɏo�Ă��邩��ʔ����B

|

|

�@���̗V�т̃q���g�͍��`�Ŏd���ꂽ�b���瓾�����̂��B��O�A�_�ސ��ɂ����쒆�w�i�����w���j�ł́A�̑����p��̍��߂̂��Ƃɍs���Ă����Ƃ����B�����߁A�݂��A�Ђ���A�Ƃ܂�A�ȂǂƉp��Ŋ|�����������Ă����B��ケ���̑��Ɛ������߂ďo���ō��`�ɏo�����A�I�m�i�e�N�V�A���`�ł͉p�ꗬ�ɂ�����������j�ɏ�����Ƃ��A���ꂪ�����Ă����B�u�ʔ����悤�ɒʂ�����v�Ƃ��̐l�͖ڂ��P�������B

�@�q���̍��ɐg�̂�ʂ��Ċo�������̂́A���\�c����̂��B�����艽���A���������͂��̗V�т����X�Ƃ��Ċy����ł���B�i�����j

|