�@

�@������s���̏��E���w�Z�̍Z����

�@���s���̌������E���w�Z�̒�4����1�A52�Z���Z�̂ɑ����������Ă���B�����Ï��ł͎��̒m�l�E���я�������̍쎌�ŁA

�@���������炩�ȑ�����́@����̉��������Ȃ���@��悱���ɂ킽������

�@�@�Ɖ̂��B�������Ė��N�A�s��52�Z�̐��k����������̂����Z�̂��A���Ƃ��邲�Ƃɍ������A�������݁A�Љ�֑������Ă������B

�@���������܂́A���̍Z�̂͑��Ǝ��̂Ƃ������̉̂ɂȂ��Ă��܂����B

�@�@�������Ŕ����Ȃ����́�

�@�u��������������v�̔������v���������̂͂Q�N���O�A���{�쒹�̉�E������哰����̌��t�����������ł������B

�@�����a�œ|��钼�O�̌��t�ł���B

|

�쒹�����܂钆���哰���� |

|

�u�c�o�������Ȃ��B�q�o�����p���������B���Ȃ��Ȃ��Ă�����ɋC�����Ȃ��B�s�s�������{���E�����B�ܑ��ŁA�_�k�ŁA���w�엿�Łc�c�B�����̎���i�߂Ă��邱�Ƃ�l�Ԃ��C�Â��Ă��Ȃ��B�E�B�[���A�L�G�t�̐[���X�A�쒹�̌Q��A�X�H���̖L�����ɂӂ�Ďs���̈ӎ������{�I�ɈႤ�̂��B�Y�Ƃ��������ɖڂ�D���A���H�̂��߂Ɍ��n�т��]���ɂ��A�_�Ђ̐X�܂Œ��ԏ�ɂ��Ă��܂����{�Ƃ́d�c�v�B

�@���̌��t�̈Ӗ��͏d�������B���܁A���R�Ɛl�ԂƂ̂��������l�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����̒��ɂȂ����A�Ǝv�����B

�@���́A�܂��ɂ������\�̎Љ���B���������o���Ȃ�ł������鐢�̒����B�k�C���𗷂���A�g����̊ʋl�h�▀���́g���̊ʋl�h�����ĕx�m�R�ɂ́g��C�̊ʋl�h�������Ă���B

�@���������Љ�ɂǂ��Ԃ�Z���Ă����������́A��������ɒ��������܂ł킩��Ȃ������B

�@�u���܂̐��̒��́A�����Ŕ����Ȃ����̂�������v�ƁA�͂��ƋC�������B�����ł����ł��A�ꐶ�����ɐ����Ă���B���̎p�͂����ł͔����Ȃ����̂��B�������A�@�Ƃ̋߂��̑�����ɍs���Ă݂悤�I

�@���u��������������v�̒��ԁ�

�@������̎��R��ʂ��Ď��������̐��������l����u��������������v�́A������3�N�ڂ��}�����B���̊ԁA���炵���F�l�m�Ȃ����X�ł����B

�@�o�˂ɏZ�ގ�w�A�囵�i�����͂��܁j�X�q��������̈�l�B�l�H���͂𑱂��邲��l�ƃ_���{�[����Ђ��o�킷��Z�����ޏ������A1��24�����疈�������A��̘A����E���̉Ƃցu�ԁv�̊G�͂����B����������ŕ`�����������Ԃ̊G�𑗂��Ă���B�����āA�ԂƂ����������Y���Ă���B

�@�Ⴆ�u�c�c����߂�̂����z�c�̏�ɐj�ł������悤�ȔZ�����C���F���݂��Ƃɂӂ����ŃA�J���x�[�̊�݂����ȉԂ��炭�B�F�Ƃ����A�`�Ƃ����A�\��������܂���B�t�̉Ԃ��������̉��ł����������Ă���G�߂ɂ����Ǝ�������č炢�Ă���B���̃P�i�Q���c�c�v

|

�J���[�łȂ��̂��c�O�I�@�����͂��囵����̊G�B����1�� |

|

|

|

�@�����Ȃ��Ԃƌ�肠���悤�ȖL���ȐS���������l�ł���B���͔ޏ��̎莆�ɂ�����܂���Ă���B

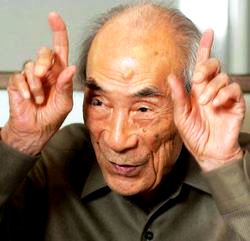

�@������̌������牺���܂Őƒn�����Ԍ������Ă���l������B���Z�g���w�Z���������L�搶�ł���B�Ȃ�̕ϓN���Ȃ������̐�����w�����āA�n�w����݂Đ̒a�����A�ǂ����痬��Ă������A�z�������Ȃ������N���̂̐��E�֎��������ē����Ă����̂��B

�@�@�����̂������S��������������

�@�m�����a29�N�̂��ƁA��t���̕x�����Z�i���݂̐��c��`�̏��j�֍s���Ď����̍앶��ǂ܂��Ă�������Ƃ��̂��Ƃł���B�������͋��y�j���������Ă����̂Ň����n�����܇��ׂĂ������A���w4�N�����r�c��ߎq����Ƃ������̎q���������앶�\�\�u���n�����܂�A���̍��̕�炵�͂ǂ��������H�@�N�v�͔[�߂�ꂽ����H�c�c�v�Ƃ��n�����܂Ɍ�肩���Ă���̂Ɏ��͔]�V���Ȃ���ꂽ�悤�ȏՌ����c�c�B

����܂ł̎��̒����́A�����̔N���ȂǕ\�ʓI�Ȃ��Ƃ���ɏI�n�A���ʂ�T�낤�Ƃ��Ă��Ȃ������B

�����̂������S�������̗c���q�ɋ������A���ɕԂ����̂ł���B�ȗ����́A�q�ǂ��Ɋw�Ԏp�������悤�ɂȂ����B

| �@���^�Ȏq���S�ɂ͋������邱�Ƃ������B�@�@���s�����搶�c�ɂ��Z�܂��̎������w�ҁA�܂ǁE�݂����搶���炨���������b�B |

�������w�ҁA�܂ǁ@�݂������� |

|

�@�a�J����V�h�Ɍ������R����̓d�Ԃ̒��ŕ�e�ɘA���ꂽ�o�q�̏��̎q���ԑ�����O�����Ă������A�d�Ԃ���X�ɒ������Ƃ��A���̎q�́u�킽���Ƃ��o�����݂����ˁv�ƁA�u��悬�v�̉w�������Č������B�u��v������ǂ�����ł���̂��o���̂悤�Ɍ������̂��B�ŔƂ����b���Ă���̂��B

���ꂩ�玄�͎q�ǂ��̂Ԃ₫�ɂ����������Ă�悤�ɂȂ����B

�@�u�������ڂ��������܂܁A����ł���B�H�ׂ���Ƃ���܂Ō������ˁv�B

�@�@�[�H�̑V�ɏo���ꂽ�M�̒��̋��ɂ��q�ǂ��͌�肩���Ă���̂��B���̖ڂƐS�𑽖���łƂ炦�������̂��B

|

|

�@����@������

�@���b���

�@�����撆�ێq�ݏZ

|

|

�@�吳13�N�������܂�A���ň�B

�@��Ȓ����Ɂw�N������������Љ�x�i�}�����[�A���a37�N�T���P�C�����o�ŕ����܁j�A�w�_�ސ�̂ނ����b�x�ق������B��������������E���e���r�E���W�I�Ŗ��b�E�������������ȂNJ������B

|

|