�@�@�H�ׂ�A���ނɂ����m�̔g�\�\�A�C�X�N���[���A�r�[��

�����⋴�̘b�ł͖��C�Ȃ��̂ŁA���x�͖��Șb�B�H�ו��A���ݕ������m�n���̂��̂����낢�날��B���̑��������l�ň炿�A�S���ւƍL�����Ă������̂ł���B

�X�����˔V�n�\�\�n�ԓ�

�@�A�C�X�N���[������{�ŏ��߂Ĕ���o�����͔̂n�ԓ��̒��c�[���Ƃ����l�ŁA����2�N�i1869�N�j�̂��ƁB���̎��͎��s���A�呹���������A������3�N�A�ɐ��R�c��_�{�̑�Ղ̎��ɍĂуA�C�X�N���[����o�����Ƃ���A��Ԃ悤�ɔ��ꂽ�Ƃ����B���̌�A���l�̎s�X�n�ɂ́u�X�����v�̊Ŕ��ӂ����Ƃ�������B

�@���̌��ɂȂ�X�ł��邪�A�킪���ŏ��߂ċ@�B���X���s��ꂽ�̂����l�B����12�N�i1879�N�j�A�R��́u���l�X�������v�ł���ꂽ�B

�@���݁A�A�C�X�N���[�����˂̒n�A�n�ԓ��ɂ͂�����L�O���āu���z�̕�q���v�����Ă��Ă���B

�������˔V�n�\�\���蒬�A�z�K��

�@�r�[�������{�ŏ��߂ď������ꂽ�̂����l�̒n�B�����̓V���A���̒�����蒬�E�z�K���̒n�ł������B���̒n�Ƀr�[���H�ꂪ�ł����̂́A�A�����J�l�����Z�t�R�[�v�����h���A�U�����ɋ��R�V���̐��������������߂ł���Ƃ����B�����Ė���3�N�i1870�N�j����A���̒n�Ńr�[���̏������n�߂�ꂽ�̂ł���B���̃R�[�v�����h�̍H�ꂪ�A���݂̃L�����r�[���ɂ܂ň����p����Ă���B

�@�@���݁A�R�[�v�����h�̃r�[���H��̐Ւn�ɂ́u�L�������v���J����A�u�i�ٔ����J���L�O��v�����Ă��Ă���B�܂��A�ׂ�̖k�����w�Z���ɂ́A�r�[����˂��c����Ă���B

���������O�������X�|�[�c

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�\�ߑ㋣�n�A���ېe�P�싅

�@����ŐH�ׂ���A�x���������Ȃ��Ɓ\�\�Ƃ����킯�ō��x�̓X�|�[�c�B���l����L�܂����X�|�[�c���A���₷�������O�����Ă���B���ɂ́A��O�������������炢�̂�����̂����肻�����B

�@�@�@�@�ߑ㋣�n���˔V�n�\�\����

�@�킪���̋ߑ㋣�n���˂̒n�͉��l�̍��݂ł���B�c��3�N�i1867�N�j�A���̋ߑ㋣�n��u�����n��v���������A�ȗ����a18�N�܂Ń��[�X��������ꂽ�B

|

|

�@���������A�J�ݒ���̋��n�ɏo�������n�͂قƂ�Ǔ��{�Y�������Y�ŁA�T���u���b�h�͈ꓪ�����Ȃ������B���[�X���{���Ȕt�A�����t����t�W���}�t�A�u�w�l�����̂փ\�N���܁v�Ȃ�Ă��̂܂ł������Ƃ����B

�@�@��サ�炭�͕ČR�ɐڎ�����Ă��������n��A�ԊҌ�͍��ݐX�ь����A�����n�L�O�����ƂȂ�A�u�n�̔����فv�ł͍����n��̐̂�U��Ԃ邱�Ƃ��ł���B

�@�@���ېe�P�싅���˔V�n�\�\���l����

�@���݁A���l��m�z�G�[���Y�̃z�[���O���E���h�ƂȂ��Ă��鉡�l�X�^�W�A���B���̒n�́A���{�ɂ����鍑�ېe�P�싅���˂̒n�ł���A�܂����{�ŏ��߂ăi�C�^�[�̍s��ꂽ�n�ł�����B

�@���ېe�P�싅�́A����29�N�i1896�N�j�A�����N���P�b�g�ꂾ�������l�������ŁA�ꍂ�������`�[���u���l��y���v�Ƃ̊Ԃōs��ꂽ�B�ꍂ���̓��j�z�[�����Ȃ��A�L���b�`���[�ȊO�̓O���[�u���Ȃ��������A29�|4�ŏ������ƌ����B

�@���i�C�^�[�͐��̕ČR�ڎ�����B�����A����̖��́u�Q�[���b�N�X�^�W�A���v�ƌ������B���a23�N8��17���A���̕ČR��p������v���싅����A���l�|�����킪���߂ăi�C�^�[�ōs��ꂽ�Ƃ����B

�@�ČR����ԊҌ�́u���a����v�Ɩ���ς��A���a53�N�������V���Ɂu���l�X�^�W�A���v�Ƃ��Đ��܂�ς�����B

�@���݂��̒n�Ƀt�����`���C�Y��u����m���A25�N�ԗD�����牓�������Ă���B��_�^�C�K�[�X��21�N�Ԃ�ɗD���������Ƃ����A��m������29�N�̈ꍂ�p���[�����K���āA������Ăق������̂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������

�@���̂ق��ɂ��A�����ɏЉ�ł��Ȃ��������̂�����������܂��B���퐶���ɂ͌������Ȃ����̂����m��A�p�����A���X�g�����A�N���[�j���O�A�ʐ^�A�}�b�`�A�Ό��A�a�@�A�S����A�����A�ߑ㎮���H�A�O���X�ցA�N���X�}�X�A�p�g���[���A�m�y��A�ݎ��]���Ȃǂ�����A�X�|�[�c�ł��{�[�g���[�X�A�ˌ����Ȃǂ�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

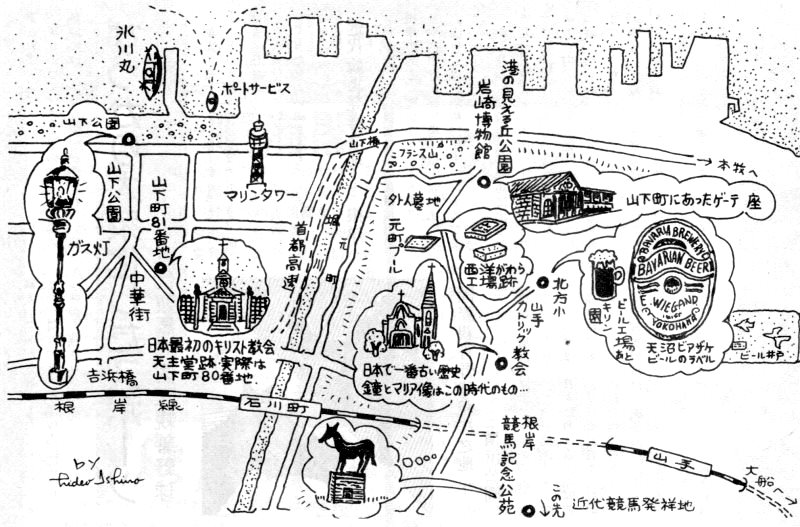

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L�O��E�I�b�`���O�@�K�C�h�}�b�v

|

|

|

����̃}�b�v�́A���E�ɂȂ���܂��B

|

|

|