|

ローマ神殿の香り

港の見える丘公園、外人墓地、イギリス館。町の香りを生みだすもののひとつに、建物があります。

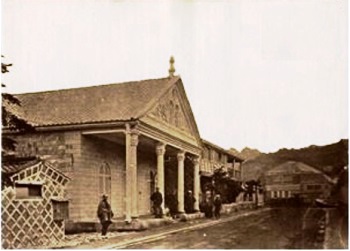

今回取りあげた我が国初の洋風劇場「ゲーテー座」は、ローマの神殿様式にならった、エキゾチックな建物でした。

そのゲーテー座は、1870年(明治3年)横浜居留地68番、現在の山下町に外人アマチュア演劇クラブ用の劇場として開場しました。出資者は、オランダの貿易商ノールトフーク・ヘフトという人。彼はビールの製造や、消防ポンプの開発などもする多才な人物でした。ゲーテー座の出資も、居留民から相談を受けて劇場として使えない時は倉庫として使えるよう設計してあったので、彼がことさらに演劇に興味があったわけではなさそうです。

劇場名の「ゲーテー」は人名からとったのではなく、英語の「陽気、快活、楽しさ」の意味の「Gaiety・Theatre」からきています。

|

明治3年開場当時、山下町にあったゲーテー座

「ヨコハマ市民グラフ」から

|

|