|

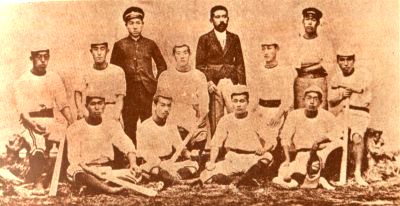

1896�N�i����29�N�j�����l�����̃N���P�b�g��ŁA������ꍂ�����w�i������ꍂ�j�̊w���NJO�l�������ł���ꂽ�A�}�`���A�N���u�Ƃ̊ԂŎ������s�Ȃ�ꂽ�B

���ꂪ���{�ŏ��߂Ă̍��ېe�P�싅�ł���B���j�t�H�[�����o�b�`�����܂����O�l�`�[���ɔ�ׁA�ꍂ�`�[���͖ӎȁi�߂��炶�܁j�̋r�J�ɑf���Ƃ������ł����B���܂��ɁA�ߎ�ȊO�͑S���f��ł������B����ł�29�S�Ƃ����卷�ňꍂ�����������Ƃ�������A�����̓��{�l�̃h�����ɂ́A�܂������E�X�I�ł���B�啉�������O�l�`�[���A�������̗]��Ď����̒����������������B���ʂ�32�X�B�܂�����O�r�[���݂̃X�R�A�ő�s���Ă��܂����B

|

���̍��ێ����ɏo�ꂵ���ꍂ�i�C��

�E���̃L���b�`���[�Ǝv����l�������~�b�g�������Ă��� |

|