|

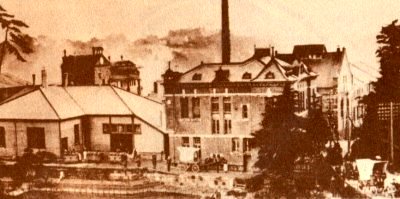

�@�R�[�v�����h�̃r�[���͑傢�ɔ��ꂽ���A�o�c��̖��ōs���l�܂�A����18�N�A�ݗ��O�l�̋����o�c�ɂ��W���p���E�u�������[�ɔ������ꂽ�B����21�N�ɔ������ꂽ�W���p���E�u�������[�̃r�[���ɁA�L�����̃��x�������߂ēo�ꂷ��̂ł���B�����Ă��ꂪ����40�N�A���݂̃L�����r�[��������ЂƂȂ�B

�@�L�����r�[���̑O���В��Ō��݊z�Ԃ��K���ǗY����i��q�R�ݏZ�@���T�C�g�́u���̒��v�ɓo��j����A���������̃r�[���ɂ��Ă��b���f���Ă݂悤�B

�@�u�����̃r�[���̓��C���̂悤�ȍג����r���ɓ����Ă��āA�R���N���ł����B������A������̂���ςŃl�B���C�����ʂ��v�̂Ȃ���ǁA�ł��ăr���̌�������Ă��܂������Ƃ������������ł���B���ł����H�@���{�l�͋ꂢ�Ǝv�����ł��傤�ˁB�R�g�u�����h�̓h�C�c�l�Z�t����r�[���̏����@���w���A�W���p���E�u�������[���h�C�c���r�[��������܂����B�L���������̖����p���ł��܂���v

|