�@�@�@�@�����I�@�ߌ~�V���[

�@�W��24���B�����o�^���̕ߌ~�̑��A���}�������ցB

�@�N���[�W���O���ɂ͑D�q��ދ������Ȃ��悤�ɂƁA���N�`���[�A�t�@�b�V�����V���[�A�D���E�@�֒��E�}�l�W���[�Ƃ̃g�[�N�ȂNJy�����ꎞ���߂����܂��B

�@�u�F����A�b�ɏo�Ă��������I�v�̑D�������B�u����A�����I�v�ƈ�Ăɍb�ɏo��B�m�������Ɛ^�V�������̑D��10�l�قǂ̌��n�l��������R�ǂ����̑D�߂��܂ő�������ė���B

|

�M�̑ǐ悩��傫�ȃ������������j���~�߂����ĊC�ɔ�э��u�ԁc�c�B�����o�^���̃��}�������ł͂����������n�I�Ȃ����Ō~���l���Ă��܂� |

|

|

���}�������̓����́A�������E�ɒm��ꂽ�`���ߌ~�Ő��v�𗧂ĂĂ���B�����������̕ߌ~�p���������Ɍ����Ă����̂��Ƃ��B�����A�{���̌~���������Ȃ��̂ŁA�u�傫�Ȗؔ����~����ɂ��܂��v�ƑD�������̌�A�b���甠���������ꂽ�B����ƁA�ؑD���~���߂����đ�����������Ǝv���ƁA�D�̑ǐ悩��傫�ȑ����\�����j���C���Ƀ_�C�r���O�c�c�B���̑D������܂���l�B�����������j���Ō�ɔ�э���Ō~�Ƀg�h�����h���B

�@���錩��C�ʂ͌��̊C�i�H�j�̂͂��ł����c�c�c�O�Ȃ���g����̔��ł�������B�Ƃɂ�����C�����A�~��ǂ��Ė������ŋ���Ȍ~�ɒ��ޗE�҉ʊ��Ȍ��n�l�ɂ͓���������܂����B

|

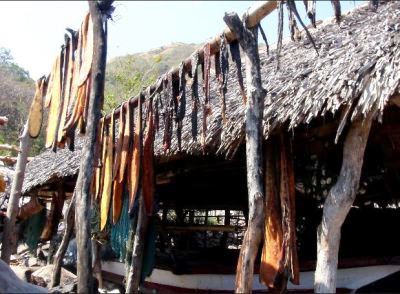

�M�̊l�����~�͑����ɋϓ��ɕ��z�A�ƁX�̌���œV���������M�d�ȃ^���p�N���Ƃ��ĕۑ������厖�ɂ��܂� |

|

|

�@�������A���̕Ӌ��̓`���ߌ~�̑��A���}�������ɂ��A���ێЉ�̔��ߌ~�c�̂̐��u�~�͊l��ׂ��炸�v�͒����ɓ͂��Ă��邻���ł��B���{���l�A���₻�ꂢ�ȏ�ɉi�N�~���^���p�N���Ƃ��Ă������̑��̏������S�z�ɂȂ�܂����B

�@�@�@���E�ő�̕�����ՁA

�@�@�@�@�@�|���u�h�D�[�����@

�@�W��28�ځB���傤�͐��E������Y�A�O��̃X�}�����E�W�������̃{���u�h�E�[�����@�ցB

�@�{���u�h�E�[�����@�͂W���I�̃V���C�����h����������Ɍ��Ă�ꂽ���E�ő�̕�����Ղł��B�����܂łP���I�ȏ���₵�A�P���l�̐l���g���A���ɗ����̌����ɂ͂Q�S�����̐��g�������܂��B856�N�Ƀq���h�D�[���V���C�����h���𐪕��A������@�Ƀ{���u�h�E�[�����@�͔p���ƂȂ�A�ΎR�̕��ŊD�����Ԃ��ăW�����O���̖݂̒��ɖ����Ă��܂����B���ꂪ�Ȃ��1000�N���o��19���I�ɉp���l�̎�Ŕ�������A�z�̖ڂ������킯�ł��B

|

200�����̐��g���Ă���Ƃ���72�̏���Ȃ镧�ɗ����̈ꕔ�B�����Ɏ߉ނ��ґz���鑜���c |

|

|

|

|

�@�`�����^�o�X�ŕГ��Q���ԁB�o�X�͐ԐM���������A�x�e���Ȃ��A��ڎU�ɑ���̂ł��B�ǂ������킯���A�p�g�J�[���擱���Ă���Ă���̂ł��B�݂ȇXIP�ҋ��A���≤��M���̋C���ɐZ���Ă��邤���ɓ����B

�@�o�X���~��A�L��̌������ɂ��т���s��Ȑ̌������ڂɓ���B�ƁA���̑S�g�ɐg�k������قǂ̊���������܂����B

|

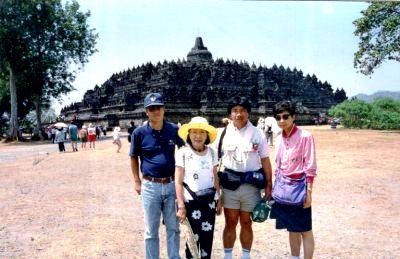

������A�����̂܂܂ɂ܂��|���u�h�D�[�����@���o�b�N�ɋL�O�ʐ^�B�������c�m�@�֒��A���A�D�q�̓��{�l�A���E��c�Ђ��

|

|

|

�@���@�̌����͋Ɋy��y��n���\���A���̐�ǖʂɂ��郌���[�t�ɂ͎߉ނ̋�����|�p�A���j�A�_�ƁA������i�Ȃǂ������`����Ă��܂��B���������Z�ƍ��C�Ɏv����y���āA�����ɋ߂��������~�܂�܂���ł����B

|

�����[�t�����E�ɂ����L |

|

|

�V��̖ʂ̂悤�ȋ���ȃ����[�t |

|

�l�X�̕\���d�����@���ɕ\�����ꂽ�����[�t |

|

|

���ɗ����͍���40���[�g���B�P�w����10�w�܂ʼn�L�ŏ���̂ł����A�e�w��72�̏���̏��������ɗ����ɂ��߉ނّ̖z���鑜���[�܂��Ă��܂��B���Ƃ��ʼn��w�̑�T��L�̕ǖʃ����[�t�͂Q�i�ɕ�����Ă��āA��i�͕��̌����J�����l�A���ɂ̐��U��120�ʂ��B���i�͎߉ނ̑O���̋��b�����܂�Ă��܂��B

�@�����Ƃ�����茩�����A�����̖ڂ����������ɂ�����x�������A�Ƌ��ɐ����Ȃ���A�H�̃o�X�ɏ�������ł��B

|

�ŏ�w��10�w���猩���ʂĂ��Ȃ��W�����O��

|

|

|

|

�@�C�O���s�̓n���C�A���`�A�O�A�����x�����������A�I�[�X�g�����A�A����A�W�A�ƂQ��A����28���Ԃ��̊y�����D�����̌����邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�@����������A��c�����̒�A�m�N�����{�X�D�̒T���q�D�A�t�����e�C�A�E�X�v���b�g���̋@�֒��ł���Ƃ��������̂��A�ł����B

�@�@���J�����̊O���l�Ɛ������w���ƁA�M�d�ȑ̌��̐��X�͘V����Z�����ɂ́A���̏�Ȃ����蕨�ƂȂ�܂����B

�@�@�܂��ƂɁA���肪�Ƃ��������܂����I

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���u�鋫�̑D���v������

|