独特の埋葬様式「吊り墓」

8月21日。一日中、バスツアー。まずバロポ・スラウェシ島へ。

この島の中央部は昔、荒々しいトラジャ人の首狩り族が住む地域で、人々に恐れられていたとか。

現在は稲作農耕民として一族が一緒に村で暮らしていますが、祖先崇拝の行事として故人の死体を掘り出す先祖伝来の宗教伝統は今も継承されています。舟型の家屋には幾何学模様が施され、建物の羽目板は彫刻が見事です。

村道を歩くこと数十分、前方に奇妙な山が現れた。切り立った石山の壁面に、さまざまな姿の人間が立っているのが見えます。近づくとそれは、等身大の人形でした。この石山は墓穴を数年がかりで深く掘り、死者の遺体を安置する「吊り墓」。死者を守る「タウタウ」という木造の人形は数もさまざま、その数が多いほど遺族の裕福さを示すのだそうです。

|

岸壁に死者を守る「タウタウ」という、たくさんの等身大・木造の人形が飾られています

|

|

|

王様、王妃も盛装で歓迎

8月22日。午前中はカバエナ島。島中の人たちが盛大な歓迎。

盛装の踊り子 |

|

カラフルな衣装の従者、侍女たちを従えて王様、王妃も盛装で出迎えてくれる。広場では侍女たちの踊り。

お菓子とコーヒーの接待を受けるが、なにしろ暑い。部落を散策するが全員汗だくだく。珍しい貝類やタツノオトシゴなどを売りつけようと島民が終始ついて回るのには閉口したり、そのエネルギーに感心したり。

|

午後はソゴリ島。高床式の住居が20数軒の小さな島。部落内はまだ物々交換の世界です。美しい砂浜で泳ごうということになり、私が水着の腰に派手目のタオルを巻いていたところ、それが欲しいと母親を先頭に子供7人という大家族がぞろぞろ私の後をついてくるので、海で拾ったたくさんの貝殻と交換してしまいました。

エメラルド色の海の中にぽっかり浮かんでいる孤島、そこに住む少数の島民には縁のない文化生活です。帰りにはゴムボートの近くまで見送ってくれた子供たちの悲しそうな眼が今でも心に焼きついています。

名画のようなフローレス島

8月23日。インドネシアでも美しい島の一つ、「花の島」とポルトガル人が名付けたフローレス島に上陸。島内の「ムダプクト村」ヘバスツアーで行く予定ですが、港では現地の“女性軍”が踊りで歓迎。しかもそこは干し魚の強烈な臭いがプンプンする場所。その盆踊り風の単調な踊りを延々と続けるのには皆、うんざりするのを通り越して脱帽。

|

女性たちの歓迎の踊り |

|

島には数台しかないというバスがやってきた。「な〜にこれ? すげぇ、オンボロ」。日本語が通じないのをいいことに、一行は言いたい放題のことを言いながらバスに乗り込む。シートは破れ、中の芯がはじき出ている。島の貧しさに心が痛みました。

ゆるやかな登りの山道は大小の岩石がごろごろ、おんぼろバスが前後真っふたつに割れてしまうのではないかしら、と心配するほど揺れること!

車窓の一方は岩山、一方は紺碧の海原に大小の島々が点在、一幅の名画を見るような美景……。

|

「花の島」とポルトガル人が名づけたそうですが、まさに絵のように美しい海岸です |

|

|

|

|

道中で出会う女性たちは頭上に荷物を乗せ、裸足でゴロゴロ道を平気で歩いています。両足に13個の“魚の目”で悩まされている私は、車中なのに思わず両足を上げてしまいました。バスが小休止しているとき、頭上に荷を乗せた6、7人の女性たちが坂を登ってくる。車外でガイドさんの説明を聞いていた私たちに向かってその一人が、

「こんにちは〜、暑いですねぇ!」

と流暢な日本語で挨拶され、一行はびっくり。

「太平洋戦争中、日本軍がこの島に駐留していたので、年寄りは日本語を覚えています」

とガイドさん。

外国だからと、うっかり悪口を言うと「壁に耳あり」、気を付けましょう。

バスが停まった所は、目的地ムダプクトウ村の入り口。アーチや色とりどりの布でディスプレーされた道に溢れる人波。

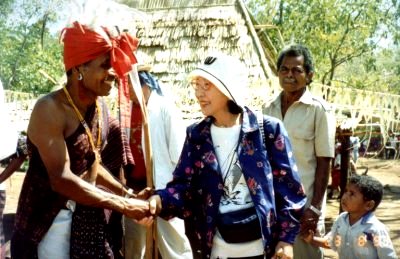

と突然、映画や写真などで知るあのインディアンの本物が槍を手に激しく踊りながら私たちの方へ向かってきたのです。

歓迎とは知りながら彩色された顔の恐ろしさに悲鳴を上げる人、降りたばかりのバスに逆戻りしてしまう人で、ひととき騒然……。

私と娘は恐ろしさにめげず(?)、笑顔と拍手で彼らの方に歩み寄りました。先頭の酋長らしき人が近づいてくると満面の笑顔で私と握手したシーンを、傍らの娘がすかさずシャッターを切りました。

|

鬼のような怖い顔の酋長が私と握手したとたん、ニコッと

|

|

|

さて、私たちが案内された所は村の祭りや行事などに使われるという100坪くらいの円形広場。その隣にバナナ、ヤシなどの葉で造られた酋長の仕事小屋が建ち、中年以上の女性たちが歌いながら働いています。

綿の木から採取した皮付きの実を木槌で叩き、白い綿を取り出す人、綿をほぐす人、その隣は器用な指先で撚りながら細い紐状に、次の人はさらに撚りながら延ばしていくと糸になる。それを手回しで糸車にクルクル巻いていく人、この糸を植物染料(草木染め)で染め上げ、手織り機で織っていく。じりじり焼きつくような暑さの中で、文字どおり“汗の結晶”の織物を展示即売しています。

草木染め独特の色合い、模様はシンプルなのが多いが、船客の殆どが買ったようです。2反で3万5千ルピアを値切ったら2万ルピア(1000円)でいいと言うので土産用に買いました。それにしても、2反、1000円とはいかにも安い。紡いで、手織りして、手間暇かけて……と思うと可哀相になり、バスの手前まで帰りましたが、走り戻って5百円硬貨を渡し、少し気が楽になってバスの中へ。

まさかファッションショーのモデルとは!?

夜はインドネシア研究家・大津伸子さん指導のファッションショーが「くらぶ」で開かれる。

モデルは船のスタッフと少数の船客たち。嫌がる娘と私はむりやり引っ張り出されてしまったのです。娘ひろみは高原地方の王族の服装、私は年相応(?)にバリ島の中年女性。

初めての経験でハラハラ、ドキドキ。そんなこちらの内心が分からない外人客がたも盛んに拍手するやら、写真のフラッシュを浴びるやらで、この年にして一躍スター(?)の気分を味わえるとは夢にも思っていなかったモデル、大もての夜でした。

長身の娘は“王族”に扮したのですが…

|

|

|

ひゃ〜、私ってすごいチビねぇ。隣の大津さん(ショー主宰者)が大きいから、目立つのかしら |

|

|

和服姿で娘と私が人前に出されたことも・・。

中央は仁機関長と私、、右端に娘ひろみ |

|

|

<次頁に続く>

|