|

新日本婦人の会の皆さん、世田谷の石井さんからこんなうれしいお便りが届いています。

日頃当編集室でお世話になっている東照寺の程木住職の義理の父上とは、奇遇ですね。今後ともどうぞよろしく。ますますお元気でご活躍ください。(岩田忠利)

|

住人なのに牛坂とは初耳

いつも楽しく『とうよこ沿線』拝見しております。

ところで、57号15ペ-ジに万葉学者・犬養孝先生が鳥越の丘「牛坂」とありますが、私も鳥越に住んでいますのに初耳です。近くに小さな牧場はありますが……。(後略)

(神奈川区鳥越・主婦・漉辺すみ子)

|

|

「牛坂」について以下、神奈川熊野神社宮司の照本力さんのご説明をお伝えします。

あの乾(いぬい)牧場入口の所から路地を入って行くと鳥越23番地の金森桝太郎さんのお屋敷に出ます。その西側から孝道幼稚園へ向かう胸を突くような細い急坂を「牛坂」と呼んだのだそうです。その名の由来は牧場の牛がよく登った道であったためか、定かでありませんが……。(岩田忠利)

|

私の「沿線の3大○○」

私の「とうよこ沿線の3大○○」は、以下の3つを上げます。

|

1.二ケ領用水(武蔵小杉)

今でも跡が残っているのか分からないが「東横沿線にこんなのがあるんだ」というもののうちの一つに上げていいと思う。ジモティでも知っている人は少ないんじゃないでしょうか。

2・元住吉商店街(現ブレーメン通り)

あの狭苦しさが逆にいい。

3・慶応大学

あのボロさがカンロクを増す。理工学部の校舎の電気がついているのを見ると、少しもの悲しい。でもアカデミックという感じがした。

(緑区中山町・小野かおり)

|

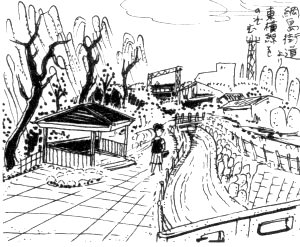

綱島街道から見た二ケ領用水

イラスト:石野英夫 |

|

|

|

「私の『とうよこ沿線』の3大○○」を前号で予告し呼び掛けましたが、読者の方からの応募は小野さんほか3名だけでした。これでは特集にならず、今後に延ばしました。スイマセン! (岩田忠利・山室まさ)

|

初めて出合った本誌

3月のある日、初めて『とうよこ沿線』を本屋さんで見ました。第57号まで出ているのに今まで一度もお目に掛かつたことがないなんて「ちっきしょう!」という気持ちです。

バックナンバーの第52号〝楡″に下丸子のことが載っているそうなので、是非とも手に入れたい! 明日、郵便局へ走ります!

(大田区下丸子・会社員・井上弘美)

|

|

創刊13年、60号近くになっても初めてという人もたくさんいますよ。52号の編集では、あなたの街・下丸子の情報収集や取材にスタッフが日吉から日参したのです。下丸子の「オモシロ情報」がありましたらメモにしてお寄せくださいね。(山室まさ)

|

この街日吉に愛着を感じる

前号の「釣り名人の岸上勝さん」の記事には感激しました。じつは、あの釣り名人は私の知り合い。年中、釣りたての魚を料理してごちそうして下さる奇特な方です。一昨年のタコの大漁には私どもも仰天しました。

近隣に有名な方々が住んでいらっしゃるということを知りましたし、ますます日吉の歴史とともにこの町に愛着を感じます。駅ビル建設は大反対です。日吉の良さが失われます。

(港北区日吉・主婦・木村弘子)

|

|

土地の良さを失いたくないのは同感ですね。編集室では知らなかった人、モノ、場所、地域問題などを読者の方にお知らせします。私も東横沿線に生まれ育って80余年、『とうよこ沿線』に関わって13年ですが、この沿線では未知との遭遇の連続です。

(山室まさ)

|

小生、目黒区八雲の生まれ

過日、小生上京の折、理髪店(目黒区八雲通り)で貴誌を閲読し、懐かしさを禁じ得ませんでした。

余談ですが、小生の出生地は目黒区八雲(旧宮前町)です。八雲に在住したのは東京オリンピック前年まで、以来30年間ずっと関西におります。

つきましては、渋谷など周辺の特集号に残部がございましたらご送付下さい。

(奈良市学園北・平田 喬)

|

|

この雑誌は、平田様のように皆様が移転されますので県外各地に愛読者がおり毎号郵送しています。これからもご愛読者として東横沿線の良さを懐かしんでください。

(山室まさ)

|