|

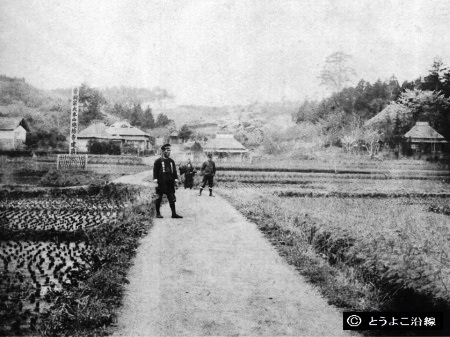

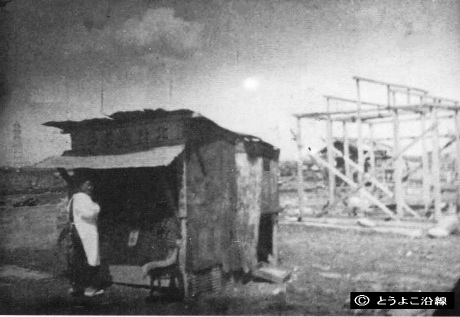

�@�����S�O�N�i1907�j�A�������̈ړ]��A���ߌ��Q���ڈ��

�@�c��ڂ̍���Ɂu�����@��{�R���������ݒn�v�̑傫�ȕW���������܂��B����̂��̒n�́u�����P���̖����v�ƌĂꂽ�����킽�錎�߂閼���ł����B

�@�ΐ쌧�E�\�o�����ɂ������n��600�N�̑����@��{�R�������͖���31�N�i1898�j�A�Ђɑ����ďĎ��A���̈ړ]��ɒߌ��̐��莛�̋����̈ꕔ������邱�ƂɂȂ�܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F���q��������i�n��j

|

|

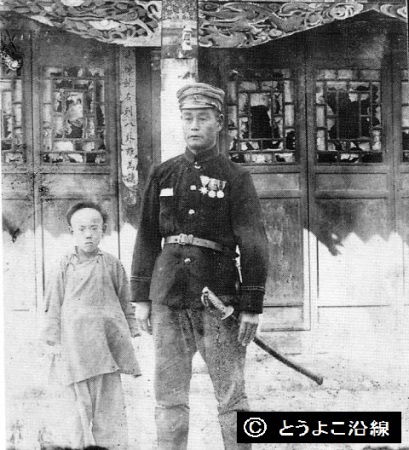

�����Q�T�N�������@��{�R�@������

�B�e�F�ΐ썲�q�q����i���g�j

|

|

|

|

����37�N�i1904�j�A���I�푈�֏o���������u�c�g����

�@�R�l�͊��u�c��������̑c���B�B�e�͏]�R���x�߁i�������j�̐�n�ɐi�R�����Ƃ��A�x�߂̎q���ƁB

�@�@�@�F�]�P�蒬���L�u

|

|

�@�吳�T�N�i1916�j�~�A�]�P�蒬�̓�P�̗p���̕����H�u���̐�v�ŋ���߂�Z��

�Z��͖���̉i����g����Ɖi��~������B�c��ڂ͓~�ł��������܂鎼�c�ł��B

�@�@�@�F�i��N�ꂳ��i����j

|

|

|

|

�吳�R�N(1914�N�j�J���������m��̑�V���n�A�Ԍ���

�@�F���䏬�w�Z

|

|

|

|

���̕�ˁA���̉Ԍ��ƕ]���ꂽ�Ԍ��������̌��c

����Ȃ�`�j�a48�Ȃ̂ł��傤�B���Ƃ��̌���ł̔ޏ������̉̂ƕ����A���̉ؗ킳�Ɏq�������͌�����A���ꂽ���̂ł����B

�@�@�F�с@���Ȃ���i���ʁj

|

|

�@�@�@�X�����r�Ń{�[�g�V�сB����̌����͊G�n��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�V���i23.1���u�j�̍L��ȗV���n

�@�����V���̗����u�Ԍ����v�̌o�c�ҁA�����L�������ߌ��̑�n�ɂ���q���R�E�������̓y�n��21�f����āA�吳3�N�i1914�j�ɊJ�����������ߍx�̎����V���n�B

�@�����ɂ͑�O���E���h�A���Ƃ��̌���A�A�C�X�X�P�[�g�����N�A�_���X�z�[���A���̒�A�ϐ����p�m���}�A��̕����A��R�X�ׂ�A�݂苴�A��s�D���Ȃǂ���A���m��̑�V���n�Ƃ����܂����B

|

|

|

�吳13�N�A�������h�g���|���v�Ԃ��w���A���g���ŕ����e�X�g

�������h�g�͌��݂̖��g���h�c�B���l����������Ȃ��A���̏�̑g�����z�[�X���㗬�Ɍ����ĕ������B

�@�@�@�@�F�����@������i�㖖�g�j

|

|

�@�@�ʐ^���Ɠ������A����25�N�̖��g��

�@�B�e�F�ΐ썲�q�q����i���g�j

|

|

|

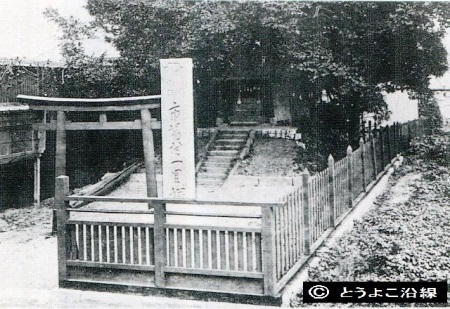

�@�@�]�ˎ���c�����i1604�j�z���ꂽ�s��ꗢ��

�@���얋�{�͓��C���Ɉꗢ�i�S�L���j���ƂɈꗢ�˂�A�|�i����̖j��A���܂����B�s��̈ꗢ�˂͓��{������T���B���l�͖؉A�ŋx��A������m��ڈ��Ƃ��܂����B

�@�F������Y����i�F��_�Ћ{�i�B�s��㒬�j

|

|

�ʐ^���̕���25�N�̎s��ꗢ��

�B�e�F�ΐ썲�q�q����i���g�j |

|

|

�@�]�ˎ���̍]�˖����}��ɓo��̒ߌ����A�吳10�N��

�@�����C���̒ߌ����i���݂̒ߌ��싴�j�͍]�ˁE���{�����痷�l���n��ŏ��̋��ň����L�d�̕����G�ɂ��o�ꂷ��ȂǑ����̕��l�̍�i�Ɏc���Ă��閼���ł����B

�@�@�F���q���d����i�ߌ��_�Ћ{�i�j

|

|

����8�N�����̃��_���ȃA�[�`�^�̒ߌ��싴

����25�N�B�e�F�ΐ썲�q�q����i���g�j

|

|

|

���a�Q�N�A�_�˂Ńg���b�N���ĉ^�]���Ă������ˍL�g����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F���ˁ@�E����i��j

�@�g���b�N�̎ԗւ̃t�H�[�N��h�A�[�A�ב䂪�ؐ��ł��邱�Ƃɂ����ځI

���̃g���b�N�����݂₷�����E�C�`�S�Ȃǂ̉ʕ����̎s��ւ̏o�ׂɎg���ċߗה_�Ƃ̗A���ɑ傫���v�����܂����B

|

|

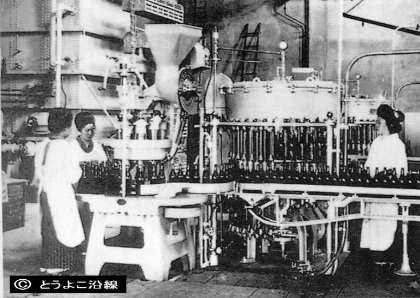

���a�����A�����̃L�����r�[�����l�H��

�a���œ��{���p�Ńr���l�ߍ�ƒ��̏����]�ƈ�

�F�ѐ��Ȃ���i���ʁj

|

|

|

�吳�P�Q�N�n�Ƃ̒�������X�A���a�X�N��

�F�������v����i���䒬�j

|

|

�@�ʐ^���̒�������X�͏��a�Q�O�N�S���P�T���̐��E�ߌ����P�ŏĎ����܂����B�ʐ^�͂��̂S�J����A�W���̏��i

�@���c�n��͂a29�ɑ��Ȃ߂���A��ʂ̏Ă��삪���ɁB�����ɂ����܂��X�܌��Z��̒�������X�������A�ꖇ�̔ɓX�����L���c�Ƃ��n�߂܂����B

|

|

|

|

�@�@�@�@�̂������k�����X�A���̑���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���F�k���^�K�q����i�ϖ쒬�j

|

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a11�N�W������

�@�X�O�̓��H�i�����̏��X�X�j�͖��g��ʂ��ċ�E���q���J�E�j���ɔ�����X���B�n�⋍�������Ԃ̉����������A�k�����X�͊�����C�Y���̂ق��ɋ��n�̎����������Ă��܂����B

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a21�N�S������

�@�X��͔s��ŕ����A�Ƒ������쌧�̑a�J�悩��A��ƈ�ʂ̏Ă��쌴�Ɂc�c�B�Ă��g�^���ň�قǂ̏��������āA�菑���́u�k���H�i�X�v�̊Ŕ��f���A������A�ϓ��A�M�B���玝���A�����\�o���Ȃǂ������A��l�Ŕ����Ă��܂����B�V�����X�i�E����Ɍ��z���j�ɗ��̂��������y���݂ł����B

|

|

|

|

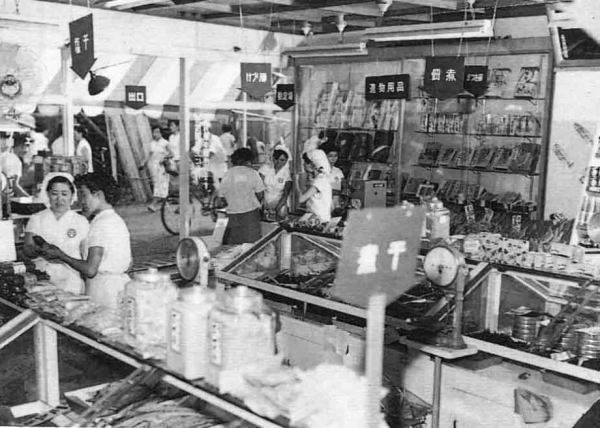

�@�@�@�@�@�@���a�Q�T�N�T������

�@���n�����̔̔����蒅���A�Ŕ́u�G�T���k�����X�v�B�����ƂƂ��ɐ̂̒g�������̂������A�������ɔɐ����n�߂܂����B

�@�����̊Ŕu�����v�́A�É��E�������琶�߂�C���V���d����ĉ��H�A�u�Ԃ���߁v�Ɓu�C���V���v�̏��i�Ƃ��ď����X�ɉ�����B���ꂪ�q�b�g�I |

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@���a�R�U�N�V������

�@�X�܉��������������Ղ��X�ɂ��܂����B�Ζʔ̔��̓X�͂������q�l�œ��킢�܂����B

|

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a�R�U�N�W���A�ߌ���ŏ��́g�Z���t�̔��h�̓X��

�@�X����k�����X����u�k���X�g�A�v�ɑւ��A�ߌ���ŏ��́g�Z���t�̔��h�̓X�ɁB���ꂪ�V���Ɏ��グ����Ȃǂ��Ęb��̓X�ƂȂ�A�A��������悵�Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

|