|

純農村から一気にモダンな都市へ |

|

昭和39年10月8日、茅ヶ崎町「境田橋」周辺

提供:北村 博さん(茅ヶ崎南)

|

|

写真左の道路が拡幅、中山〜北山田線に架かる「境田橋」を望む同じ場所、通称「区役所通り」の平成25年時

写真左の景観とは、まったく別世界のようです。後方はセンター北駅方面。

撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

昭和30年の谷戸池

中央の土手の中腹の細い道は中原街道です。勝田地区の地形は早淵川よりも高いため水田に水を引けず、谷戸池・丸沢池・権田池という3つの溜池の水を灌漑用としていました。

提供:関 岳夫さん(勝田町)

|

|

写真左の池は埋められ交差点「茅ヶ崎中学入口」に

後方の道路は新羽〜荏田線、左右の道は中原街道で、右へ勝田橋方面。右手の高層マンションは港北ニュータウン・イオの7番館です。

2013.8.9 撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

昭和12年中原街道沿いの関恒三郎家の4000坪の屋敷

中央左右の道が中原街道。中央の2階建ての建物は母屋ではなく、間口20m、奥行き4.6mの長屋門です。この門は江戸期の“安政の大地震”で崩壊、明治期に半分ほどに縮小して再建したものです。

提供:関 恒三郎さん(勝田町)

|

|

写真左の平成25年時、関家長屋門

撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

昭和15年、東京のお客(?)、母と子

母親は旧姓鈴木ミヨさん。後方は勝田橋。バスで始発の新丸子駅から終点・勝田まで乗って東京からお客に来たのでしょうか。服装が地元の当時の子供たちらしくなく、都会っ子らしい。

後方右手の家は鈴木正三さん宅、左は鈴木仲七さん宅。

提供:鈴木進さん(勝田町)

|

|

写真左と同方向を望む平成25年

撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

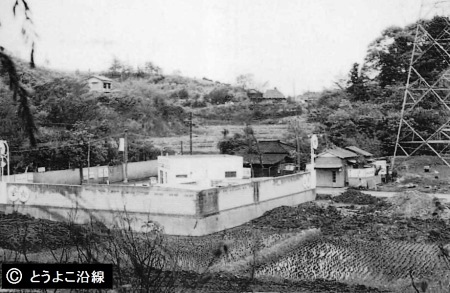

昭和39年5月、道中坂下

道中坂下の東急バス折返し所とその向かい側にあったスタンド

撮影:前田徳次郎さん(東山田町)

|

|

写真左の現在地は右手鉄塔の下

撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

昭和38年、北山田の水田地帯

提供:男全富雄さん(北山田町)

|

|

写真左の現在地「北山田交差点」付近一帯

現在地は日吉・元石川線の北山田交差点付近一帯です。

2013.7.15 撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

昭和38年、北山田の重代(じゅうだい)谷戸の集落

提供:男全富雄さん(北山田町)

|

|

写真左の現在

現在地は日吉・元石川線の上り線(北山田5丁目)と下り線(北山田4丁目)の両側にバス停「重代」の名前が残っているだけです。

2013.7.15 撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

昭和9年、村人の協力で灌漑用水堀を暗渠排水にし地上を道路にする工事完成

左の人たちは欄干橋の下で完成を祝う折本の皆さん。

提供:加藤恒雄さん(折本町)

|

|

写真左の場所、平成25年時

後方の橋はむかし「欄干橋」と呼んでいましたが、今は真照寺の近くにあり「真照寺橋」と呼んでいます。 撮影:岩田忠利

|

|

|

昭和38年、上麻生道路の新設工事現場

左手の森の辺りは現在レストラン藍屋、後方が地下鉄「岸根公園駅」

提供:高橋 稔さん(岸根町)

|

|

写真左と同方向を望む現在

右車線の渋滞は、すぐ先の岸根交差点から連なっています。

撮影:岩田忠利

|

|

|

昭和45年1月、環状2号線の新横浜陸橋が開通!

環状2号線が新横浜〜小机駅間の横浜線線路をまたぐ跨線橋が完成、その開通祝賀の渡り初めパレード。

当時は横浜線が境界で手前が岸根町、向かい側が新横浜でした。左上に大倉精神文化研究所(現大倉山記念館)が見えます

提供:岩田秋正さん(岸根町)

|

|

写真左と同じ場所から反対方向を望む現在

現在は道幅が拡張され、交通量がもの凄く、歩道橋の上から写真左と反対方向の岸根町方面を見た現在の新横浜陸橋です。

撮影:岩田忠利

|

|

|

|

昭和29年、マラソン大会

城郷、新治、大綱などの各地区対抗のマラソン大会。選手が上麻生道路の岸根山王下にさしかかり、伴走のトラックに乗った監督らが声援を送っています。

提供:伊藤義雄(岸根町)

|

|

写真左と同じ場所、岸根山王下の現在

上麻生道路は拡幅され交通量が激しい幹線道路に。後方は東神奈川方面、右後方が地下鉄「岸根公園駅」

撮影::石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

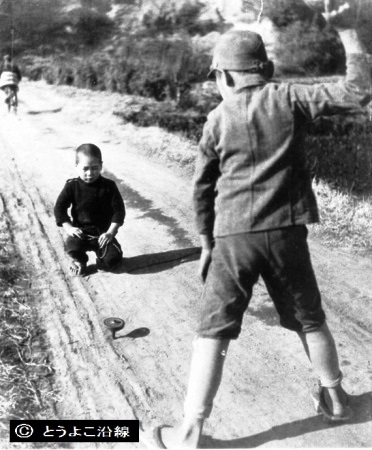

昭和15年、コマ回し

戦闘帽、股引(ももひき)き、下駄履き姿が印象的

提供:安藤尊仁さん(鳥山町)

|

|

|

昭和15年、パチンコに興ずる子

パチンコは二俣の枝に2本のゴムをくくりつけドングリの実を弾にして撃つ男の子の遊び。二人とも裸足です

提供:安藤尊仁さん(鳥山町)

|

|

|

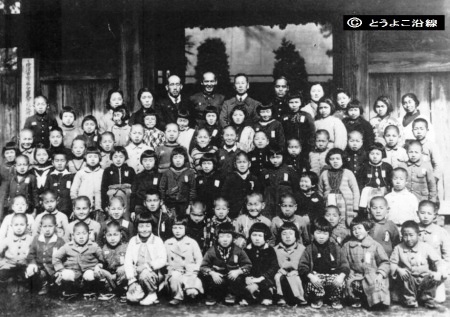

昭和18年、疎開児童。この中に女優・草笛光子さんも…

鳥山町の三会寺に学童疎開した神奈川区の斉藤分国民学校(現斉藤分小)5年生。

学童の最後列、右から4人目が女優の草笛光子さん。 草笛さんの当時の思い出は「ひもじい思いをしたこと」と「三会寺上空で日米空軍機の空中戦があり、その流れ弾が三会寺の屋根に当たったこと」だそうです。 提供:安藤尊仁さん(鳥山町)

|

|

昭和27年、城郷保育園(現城郷幼稚園)の馬車

園児を乗せた送迎馬車がゆく。今の園児送迎バスのはしり。

当時「お馬に引かれてパカパカと、おうちに帰れる」と園児は大喜びでした。

この模様はわが国のテレビ放送開始のその当時、「今様良寛さん」というタイトルで紹介されました。

提供:安藤尊仁さん(鳥山町)

|

|