|

�@�@ �]�˖����A���C���E�_�ސ�h�̐_�ސ��֖�

�_�ސ�h�ɂ֖͊傪�����ɂ���A����͐����̂��́B���{�͌x���̂��ߐ��h�`�_�ސ�h�`�ۓy���J�h�ԂɂQ�O�����֖̊�〈����ԏ���݂��܂����@�@�@�@�@�@�@�@�@�F���l�s�J�`�L�O��

|

|

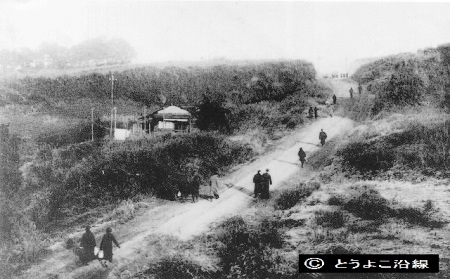

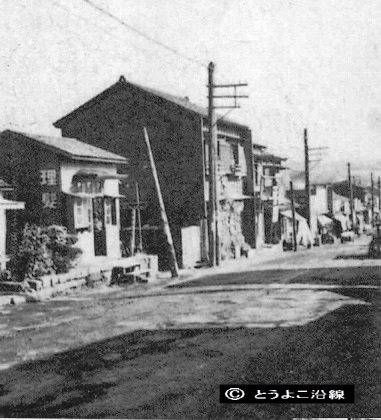

�ʐ^���̓����ꏊ�A�����Q�T�N��

�j�Ղ����ʂɂ���A���̓��������C���A�E�̓��͍������

�B�e�F�ΐ썲�q�q����(���g�j

|

|

|

�吳����̐V�q���C�������@�@�F�r�J���N�����i�`�k��j�����j

���������̖��ߗ��ĂŐ��܂ꂽ�V�q���C������͉���Ŋ������ɂ͉��܂Œ��������A�������ɂ͑�l�̔w�������Ȃ��Ȃ�قǂł���

|

|

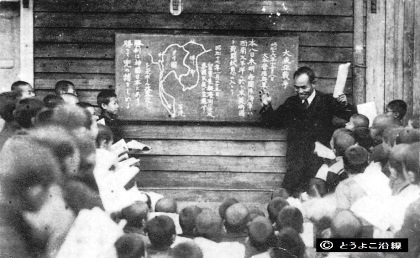

�@�@�@�@�@�@�@���a�����A�a���ʼn^����

�@�_�ސ썂�����w�Z(���_�ސ�w���j�̐����͓����A�a���Ɨm��������A�^����͎ʐ^�̂悤�ɘa���ōs���܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�_�ސ�w��

|

|

|

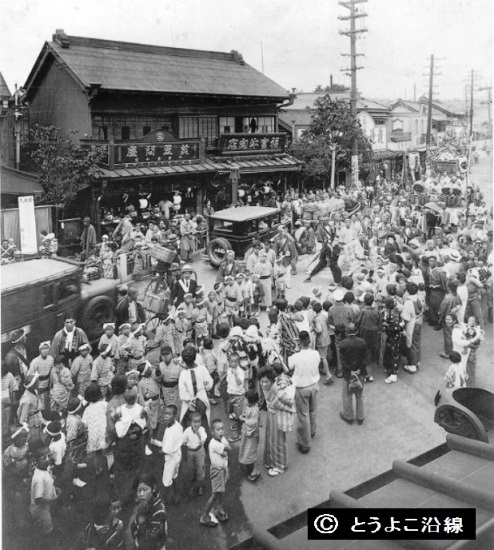

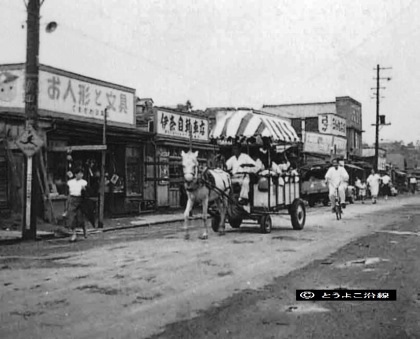

�@�@�@�@�@�@�@���a�W�N�U���A�F���_��Ղ̍s��

�@�]�ˎ��ォ��_�ސ�h�֒ʂ��邱�̓��́A��c�J�ʂ�Ƃ����A���n�̔_�Ƃ̐l�����������Ԃ̉��⋍�n�̒��̉���������₦�Ȃ��قlj���������܂����B

�@�ʐ^�͌��݂̋�����Ɛ_�ސ�̈�قƂ̊Ԃɂ����c�J���̂Ƃ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F���c�G������i���{���j

|

|

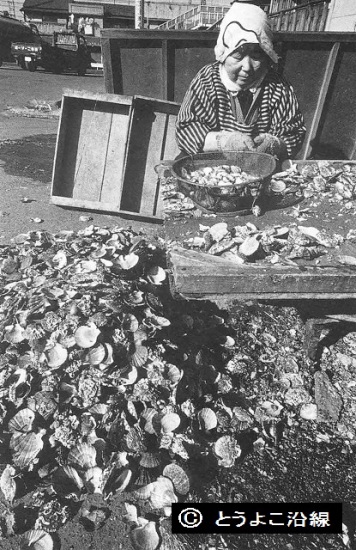

�ʐ^���̓����ꏊ�A�����Q�T�N��

�����͍L�䑾�c���̐_�ސ�摍�����ɁA�E������b�J

�@�B�e�F�ΐ썲�q�q����i���g�j

|

|

|

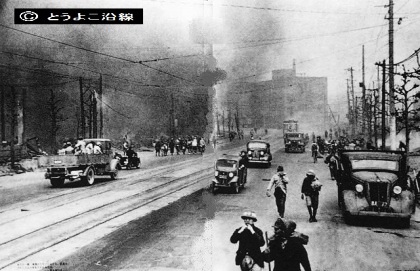

�@�@�@�@�@�@�@���a10�N�A�I�c�J�̍�

���͔͂��Ɩ��B�}�ȍ⓹�����w����j�q�w�����o���čs���B�������܂����т̌������ɑ{�^���w�Z�̍Z�ɂ�����Ō����܂��B���̐�̘Z�p���ɉ��l���w�Z�i���_�ސ��w�j������܂��B�≺�����������w���ʁB

�@�@�@�F�_�ސ��w

|

|

�ʐ^���̌I�c�J�̍� �@���a46�N10���B�e

|

|

|

���a18�N�~�̒��A�Z���搶�̂��b������

�F�������w�Z |

|

�������肸�A���ԁE�x�Ԃ̂Q�����ƁB�Z��̌f�����g���Ēn���̎��Ɓ@�@�@�@�@�@�@�F�������w�Z

|

|

|

���a20�N�T��29���A���l���P�����̐؋��t��

��P�̍Œ��B�k���̐l�A�Ԃ̐l�A���ꂼ�ꂪ�����炪����܂�

�s���O���t�u���R�n�}�v�m�n.�Q����

|

|

�@�@�@�@���l���P�����A���l�s�d���������镺�m

�@�_�ސ�ʂ�̎s�d���ː����R���ē����Ȃ��B����������ƕ��m�������I

�@�@�@�@�s���O���t�u���R�n�}�v�m�n.�Q����

|

|

|

���a20�N�A�؏��w�Z�Z�납��]�މ��l���P��̎S��

�_�ސ�`�q�����ʂ���ʂ̏Ă��쌴�c�c�ł�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�؏��w�Z

|

|

���a21�N2��19���A���a�V�c�͐�㏉�̏��K�ɉ��l�s�Ɛ��s��I��܂����B���l�s���ł͏Ă��Ղ���̕������ł���������������X�X�����@����܂���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F������X�X�����g��

�@�u�V�c�͍��̏ے��v�Ƃ����V���@���z�́A���̎ʐ^��8�J�����11��3���B����܂œV�c�́u���l�_�v�A��^�e�ł������ڂɂ�����Ȃ��_��l�B

�@����ʂ̗����Ɏs������d�ɂ����сA�É��̂��Ԃ������A�}���Ă��܂��B����̐l�����͂ǂ�Ȏv���ł��}�����ꂽ�̂ł��傤���B�@����ɗ]�肠��܂��B

|

|

|

|

�@�@���a25�N�A��Ђ̏��Ղ������Ȃ��w�O�ʂ�

�@����́u�����v�͒������e�X�B��O���w�����A����͘Z�p�������_�����ł��B

�@�@�@�F�鑺�����]����i�ו��y�B�Z�p���P���ځj

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^���Ɠ����w�O�ʂ�A�����Q�T�N��

�@�g�_��̊X�h�炵���J���t���ȐF�ʂɂ��ӂ�A���̊X���݂��������Ƃ��M�����܂����@�@�@�@�B�e�F��c����

|

|

|

|

�@���a21�N�A�g�C���D�_�h���p������T�c�}�C����

�@���̐H�Ɠ�͐[���ł��B����A�C���D�_���o�v����̂ŁA�T�c�}�C�����Ɍ�����̔ԏ����i����̏����j������܂��B

�@�@�@�@�@�F���@�O����i�Z�p���T���ځj

|

|

���a28�N�A���쒬�ʂ�𑖂�捇�n��

�F�����]������i���쒬�j

|

|

|

|

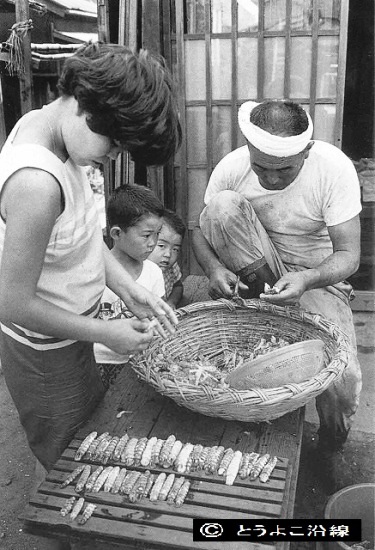

�@�@�@���a�S�O�N��A���������̊L�k�ނ�

�@���얋�{����������Ƃ��āu���7�J�Y�v�̈�ƌĂꂽ�`������q���l�ł����@�@�F�������Ƈ��i�q���ʁj

|

|

�q�����V���R�̊k�ނ��̂���`��

�F�������Ƈ��i�q���ʁj

|

|