|

|

�@

�@�u���̉Ƃ�������̉Ƃ։z�����̂��吳�V�N�v�u�����͂����͂����a�J�̖k�[�ŁA������͂��̕ӂōł��L���A�����Ȃ���Ԃ������B�������@�肨�������ԓy�ɎG�����a��ɐ����A���s���̃o�b�^�����ďt��ɂ͕��œy������������ċ��ʂɉ��F�ɂȂ邱�Ƃ��������v�u���̉ƂŎ��͖L���ȗN���Ɠc���������̂ł���v

|

�@�剪�������u���N�v����̈ꕔ�����ł���B�����ǂ�Ō��݂̏a�J��A�z����͍̂���Ȃ��Ƃł���B

�@���Ȃ݂ɍ쒆�̗�����Ƃ́ANHK�����Z���^�[�̌������܂ޑ�X�،�����тɂ���A������d�a�J�w�̕����։���Ɛ����p���R�𒆐S�Ƃ��č��A�ł��ɂ�����Ă�������ʂ肪����B |

|

|

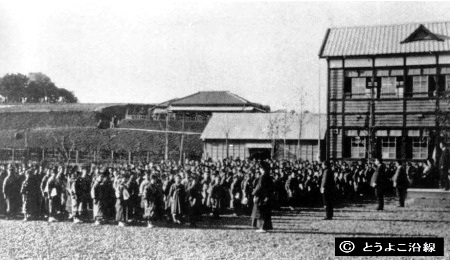

�吳�U�N�A����i�����ނ����j���w�Z�̒���

�@�Z��ׂ̗̋u�́A���݂̍����Z��n�������B����̗т����ݓs�m�����@�ł��B

�@�ʐ^�̂Ƃ����т́u�a�J���v���s��ɏo���Ă����瓇���݉Ƃ̒����ł����B�����̏������́A�瓇�Ƃ������ېV�̐܁A����Ƃ���15���̓y�n�����肤�������̂��w�ǁB������w�Z�̎��͂́u����c��ځv�ƌĂ�ŁA�c�̌l�œE�ݑ����ł���A�̂ǂ��ȓc���ł����B

�@�F�x�m����X�i������Q���ځj

|

|

|

�@�@�����̎��`�������̐l�X�ɂ���ď�����Ă��邪�A���̖{�قǒ��Ҏ��g�̈�����ꏊ���ڍׂɌ���Ă���{�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B

�@�@���Ҏ��g�̐g�̂Ɛ��_�̐����������Ƌ��ɏa�J�̒��̕ϖe���ǎ҂̑O�ɂ���Ђ낰����B�ǂݐi�ނقǂɐ��̏a�J�����m��Ȃ����́A��҂̏��N����Ƌ��ɁA�a�J�̈ڂ�ς���g�������Ċ�����̂ł���B

�@�������R�̗V�тɋ����鏬�w���̒��҂�Ǐ��֓����̂��]�Z�̗m�g����ł���A�ނɊ��߂��āu�Ԃ����v�ɓ��b�𓊍e�A�ŏ��̓��I�삪�u�Ԃ����v�Ɍf�ڂ��ꂽ�̂��吳�W�N�B���w�ւ̖ڊo�߂Ƌ��ɒ��҂͑吳����ɉ؊J����Ƃ����̕��w��i�Ɏ��X�Əo�����B

�@�������|�W�̎q���ł��邱�Ƃ�m���āA�L���X�g���X���A���ǁu�_�v�����҂ɂƂ��Č��ɂ����Ȃ��ƍl���n�߂����A�֓���k�Ђ��N����B�吳12�N�X���A����14�A�R�w�@�������ɍ݊w���̂��Ƃł���B

�@�����̍ЊQ�͑傫���������A�a�J�͏Ă��c��B�a�J�Ƃ����������s�S�I�Ȓ��Ƃ��Ă̌��݂̎p�ɋ߂Â��̂����̑�k�Јȍ~�̂��Ƃł���B

�@

|

�@�@�@�ʐ^���������w�Z�Ւn�A�����i2013.5.24�j

�@�Ւn�͓��}�S�ݓX�{�X�ł��B�����w�Z�̐��������肪���S�ݓX�̐��ʓ����

�@�B�e�F�ΐ썲�q�q����i���g�j

|

|

|

�u�����g���a�J�Ƃ������ɖ��v�����āv���g����낤�Ƃ������`�̎��݂́A��k�Ђ����N�ɗ^�����d��Ȑ��_�I�V���b�N�Ƌ��ɁA�܂��a�J�̒������̐k�Ђ����������ɑ傫���ϖe���Ă��������ƂŏI����Ă���B

|

|

�@���݂̏a�J����͑z�����ł��Ȃ��c���I�ł������ꏊ�ŁA�D���ȕ��w����ǂ݁A�����ȏ��N����𑗂钘�҂̎p�ɁA�吳�f���N���V�[�Ɉ��̓���������́A�����܂��������Â��Ɗ������̂ł���B

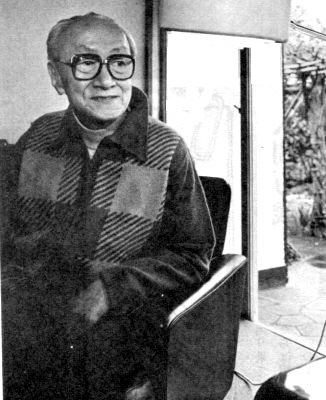

�@�ʐ^���͖{���w���N�x���M�O�A���}�S�ݓX�{�X�߂��̂��D�ݏĂ��u�������v�X��E���c��������Ɍ��݂̏a�J�̊X���ē����Ă��炤�剪�����搶

|

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@��҂̂��Ƃ� |

|

|

|

|

��Ɓ@�剪�����搶

���c�J�搬��̎���ŃC���^�r���[

|

|

|

�@�R����X�̎��܂ŏZ��Ă����̂��A���a�J180�Ԓn�ł��B���̓������a�J�w�̓쑤�A��̋߂��ŁA�a�J��ɂ͂܂��ۑ������������Ă��āA�đ������������吳�V�N�ɑ�����̕��Ɉڂ�܂����B���̓��}�f�p�[�g�{�X�̓����ŁA���͂��D�ݏĂ��������������̋߂��ł��B

�@�����ɇ����̓������Ă������C���������āA���̓T�E�i�ɂȂ��Ă����Ȃ��̂��ȁB�����͓����C�̂���Ƃ͂܂����Ȃ��A�������畗�C�����J���Ă��܂����B���L���Ɉꌬ�Ƃ�����ɕ��C���������āA���C���̐��͑��������ł��ˁB

�@������̉Ƃ��珼�����Ɉڂ����̂��吳11�N�ŁA���a�T�N�܂ł��܂����B���̕ӈ�т́A�瓇��݂��n��ŁA��200�ؒP�ʂ̑�n�ɑ������A���ł��������n�Ƃ��Ĕ���o�������̂ł��B����Ƃ����Ă��瓇�Ƃɉ��̂���悤�Ȑl���A���������Ă��炤�Ƃ����悤�Ȍ`�łˁB�R�c�k⩂��ؖ{�ƂȂ��������悤�Ɏv������ǁd�c�B

�@�@�������̑���t�Ƃ��Ă̐Ⓒ���ł������̂Ŕ������̂ł��傤�B���̉Ƃ͂��̍��̒ʔO�ŁA�u�����~�v�̕��ނɓ����e�̖���������ƂŁA��k�Ђ̎����r�N�Ƃ������A�Ƒ��͂��̎��A��̈���ɂ����������ɓ����܂����B

�@���q���C���e���A�E�f�U�C�i�[�Ńt�@�b�V�����R�~���j�e�B�[109�̓����������̂ł����A���̂�����͐́A�h�ʂ�ƌ����Ă��܂����ˁB���̊p���瓌�}�e�p�[�g�{�X�Ɍ����������ɂ́A���ł��c���V�̗m����Ȃ����Ă���X�������ł��傤�B�֓���k�Ќ�A���̕ӂŁA�ԃV���c���ăV���c��o�i�i�̂��������������Ă�����ł��B������Ɛ̂̕��͋C�����ł�����܂��ˁB

�@�@�ƕ��݂��X�܂�����������̂Ƃ͕ς���Ă��܂��Ă���̂ɁA���͂��̌��z���Ȃ�����܂Ő̂̂܂܂Ɏc���Ă��鏊������܂��ˁB���Ƃ������̂́A��K�͂ȓs�s�v��ȂɈ���������Ȃ�����A�����Ă��͐̂̂܂܂Ɏc���ł��ˁB�a�J������Ă��Ă�����ȕ��ɕς�炸�ɂ��铹���݂��A�������������Ƃ�����܂��B

|

�@�]�Z���ԁ@

�@���l�F�F�i���݁j����i�F�Ï��X�@�剪�R�j

|

|

|

�剪�����搶�ƒ|�n�̗F�A�F���� |

|

|

�@�����́A���Ƃ��Ɛ_�c�_�ے��̌Â��{���������̂ł����A��������đ吳8�N�̖��A�a�J�ֈ��z������ł��B������w�r�ɓ]�Z���āA�剪������a�J��ꏬ�w�Z����̓]�Z���ŁA�����]�Z���g�Ƃ��Ē��ǂ��Ȃ����̂�������܂���ˁB

�@���̑�X�،����A���̗����ꂠ����ɂ悭�싅���ɍs���܂����B�s���|������������A�ނ��^���_�o�����B���Ă��āA���������X�|�[�c�ɋ����ق��������B�^����ł��݂��ɗD�����������āA�����A���̘b���w���N�x�ɏ����Ă������������悤�ł��ˁB

�@�����_�c�Ƃ�������ꂩ����z���Ă݂�ƁA�a�J�͂��т������ŁA�c�ނ������āA�c�ނȂ�Č������Ƃ��Ȃ���������т����肵�܂����B

�@�q������̗V�їF�B���A�݂��ɐg�̂Ɏx����������N��ɂȂ�������A�a�J���ς��̂�������O��������܂���˂��B

�@���̖{���a�J�̂��Ƃ����ɏڂ������ׂď�����Ă��܂����A�剪�������������������Ƃ������ƂŁA�����a�J�Ɉ����������Ă���̂ł��傤�ˁB

|

|

|

|